展览主题:山外——薛亮作品展

展览地点:江苏省美术馆

展览时间:2016年12月30日—2017年1月6日

组委会:

主 任:

徐耀新

副主任:

高 云

周京新

委员:(以姓氏笔画为序)

刁仁昌 刘云 刘赦 许其兵

李慧 李明珍 张广才 张兴来

杨福良 聂危谷

主办单位:

江苏省文化厅

承办单位

江苏省美术馆

协办单位:

江苏省国画院

南京市文化广电新闻出版局

无锡市文化广电新闻出版局

徐州市文化广电新闻出版局

常州市文化广电新闻出版局

苏州市文化广电新闻出版局

南通市文化广电新闻出版局

连云港市文化广电新闻出版局

淮安市文化广电新闻出版局

盐城市文化广电新闻出版局

"山外-薛亮作品展"将于12月30日在江苏省美术馆开幕

由江苏省文化厅主办,江苏省国画院、江苏省美术馆、民盟中央美术院承办的"山外-薛亮作品展"将于12月30日10点30分在江苏省美术馆1楼盛大开幕,展期一周,2017年1月6日结束。

为了深入贯彻习近平总书记视察江苏的重要讲话精神,江苏省文化厅在省委省政府的正确领导下,启动实施了"江苏省优秀美术家系列展",以推出重量级优秀人才,推动江苏文化艺术"高原出高峰"。系列展以强大的艺术家阵容,汇聚最新的创作成果,集中展示江苏艺术家的探索与创新。此次活动经过严格的项目申报与专家评审,最终确定八位艺术家,薛亮以其在中国山水画方面的突出成就位列其中。

薛亮1982年毕业于南京艺术学院,曾任江苏省国画院副院长,现为傅抱石纪念馆馆长,第十二届全国政协委员,中国艺术研究院研究生院博士生导师,享受国务院特殊津贴专家。2013年获得由江苏省委省政府颁发的首届"紫金文化奖章",2014年获"江苏省艺术成就奖"。

薛亮拓宽了艺术视野,取象于不惑,重构了精神世界中的景象。他的创作摆脱理论束缚,糅合自我情感,超越了中国山水画的表象审美,表达出具有识见性的全新艺术观。薛亮作品不固守青赭,因形而制,自如地变换与施展各路理法,塑造烟云流水、奇松危石,营造出绚烂的视觉空间,令山河景象愈加幽邃静谧,将壮阔雄浑的玄幻意境做到了极致。其独特的"心象山水"意在"出象得相"及至"相中求象"的体悟与自辩,在传统技法与创新表现之间构建出视觉美与心象美的平衡。薛亮作品兼得古人山水气韵、近人山水气势和今人山水气质,同时还保留着中国山水画与天地相往来的精神气局,堪为大观。

"山外——薛亮作品展"将展出薛亮近年的百余幅精品,除山水画之外,还有部分极具匠心的花鸟作品,是其中国画创作的一次盛大展示。无论宏幅巨嶂,抑或手可盈握的梦幻山水,皆悉心而为。在筹备之初,薛亮就积极向各地的艺术爱好者和朋友征集作品,以期将最好的画作呈现给观众们。重新归零、出山登峰是正值耳顺之年的薛亮的毕生追求,也是对"山外"主题的最好诠释。

自述

薛亮

这次个展名曰《山外》,题目是朋友定的。“山外”的一般解读是已登山巅而放眼天下,其实我一直在山沟沟里转悠,只是想走出这障目的大山,去山外看看还有什么值得我驻目的喜马拉雅高峰。唉,整个一臆想症。中华文化博大精深,丹青虽小道,亦需智力、体力、定力和天助之力,这四力我都具备吗?一想便是满头大汗,不过淌汗归淌汗,还得尽人事、知天命。

我行年六十,俗话说该耳顺了。其实我早已顺耳了,拿画笔四十五年,贬者褒者都是朋友,栏杆拍遍,云卷云舒而已。然而间歇性的自我质疑和对文化现象反思的毛病一直无法根治,即便这样,我还得努力劳作,四十五年来从未懈怠过一天,自认在当代中国芸芸艺术圈内还不算一个糟糕的画家,我尽力了。

画画之余我喜欢玩点儿只言片语,火候尚欠,不打算做半吊子撰稿人。作品是画家唯一可信的名片,职务与名气这些个社会贴牌广告均与艺术品位无关。我的画在自己看来都是半生不熟的,或许这个展览应该叫作夹生饭,艺术告白而已。请诸位看官多多担待,管饱就行,善哉善哉!

几十年来我也被动参加过各种名目的展览,承蒙社会厚爱,作品被数十家博物馆美术馆收藏,画坛浮云过眼,且当视而不见。回望前尘旧作,发现有些零落贫脊,自我检讨是想法太多,有时大旱少水,有时大涝成灾,有时养分缺乏,有时施肥过度,人至六十才悟得正好是真好。

私底下决心今后要刷新归零,重新翻耕我那一亩三分地,收成不靠名利来结算,而用与美的距离来考量。自己明明知道地平线是无法追逐的,从不停步只是为了对艺术的那份初心和在意,心存妄念,想出山登峰,画出一批经得起诸位细细打量的作品来,但愿不是奢望。

艺术家薛亮

1956年出生于江苏靖江。

1982年毕业于南京艺术学院。

毕业后至1997年任新华日报美术编辑,1997年至今工作于江苏省国画院。

江苏省国画院原副院长,傅抱石纪念馆馆长,中国艺术研究院研究员、中国艺术研究院博士生导师,江苏省美术家协会副主席,江苏省文联委员,第九届江苏省政协委员,第十届江苏省政协常委,第十二届全国政协委员,江苏省文史馆馆员,民盟中央美术院副院长,江苏中国画学会副会长,江苏少儿基金会副会长,江苏省艺术类高级职称专业评审委员会学科组长。国家一级美术师,享受国务院专家特殊津贴。

2013年,获得由江苏省委省政府颁发的首届“紫金文化奖章”;2014年,获“江苏省艺术成就奖”。

作品多次参加国家级、省级展览,曾获国家级金奖一次,国家级银奖三次,省级银奖三次,省级铜奖一次,省级学术成就奖四次。多次在国内外举办个人画展。出版个人画集六部,近十件巨幅作品被国内各大美术馆、博物院、中南海、毛主席纪念堂等政府机构张挂收藏。

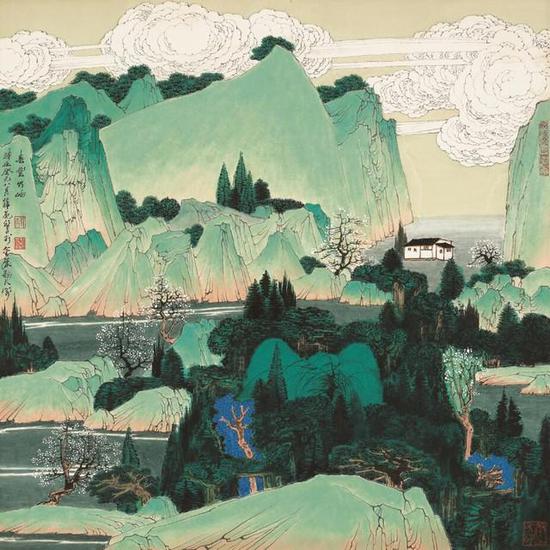

云泉高致

云泉高致 春雨润花

春雨润花 春潮图

春潮图 快雪时晴图

快雪时晴图 达摩面壁图

达摩面壁图 暗香浮动

暗香浮动 意中江南

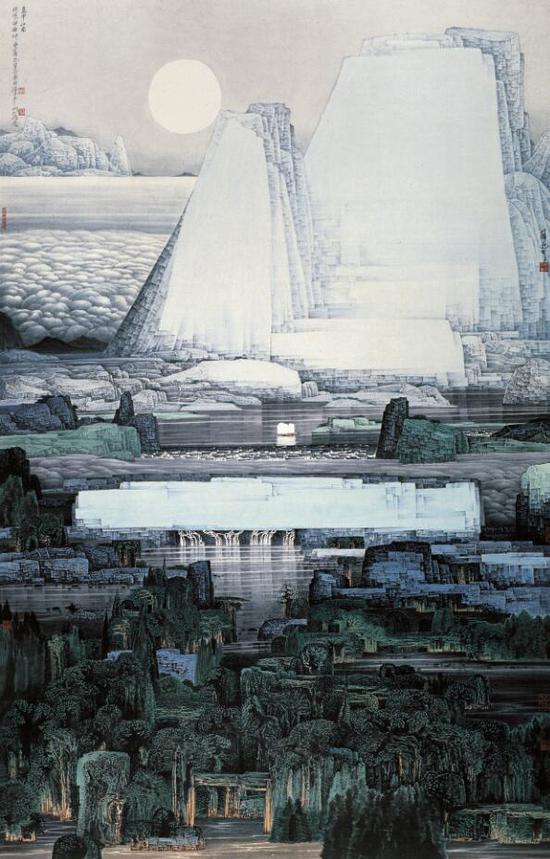

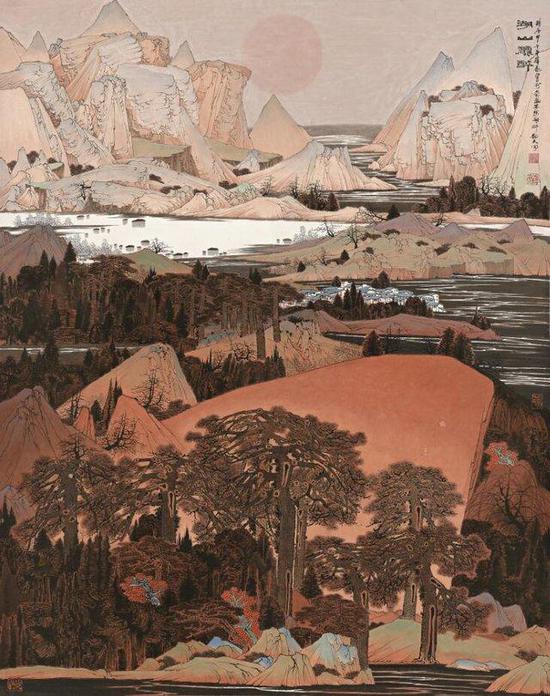

意中江南 雪域圣境

雪域圣境 云中水田神仙耕

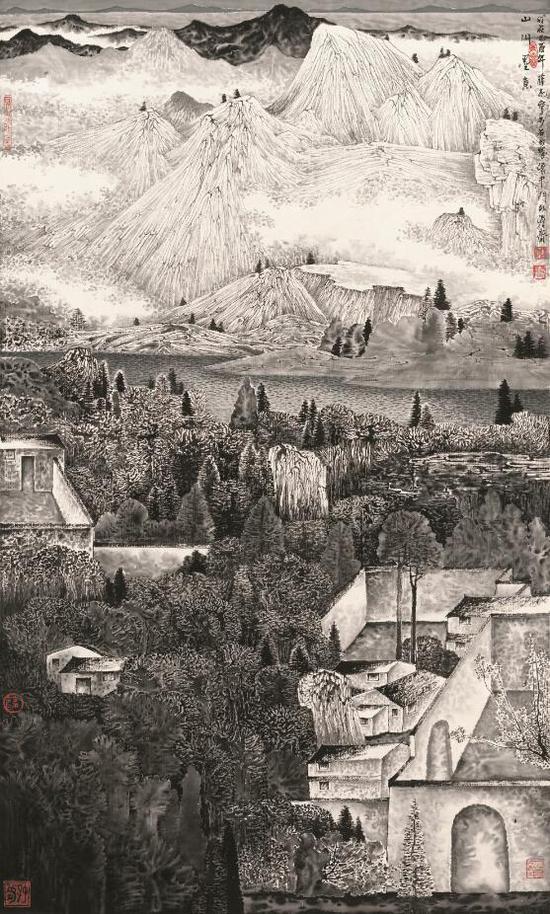

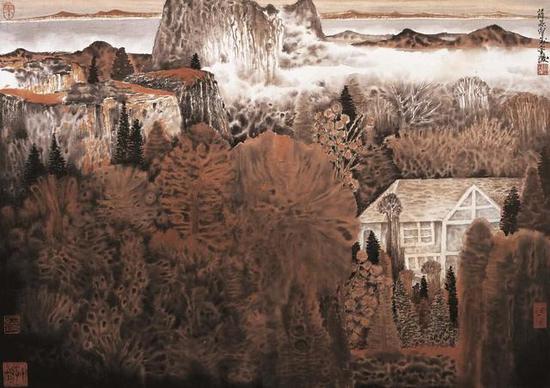

云中水田神仙耕 云雾山庄

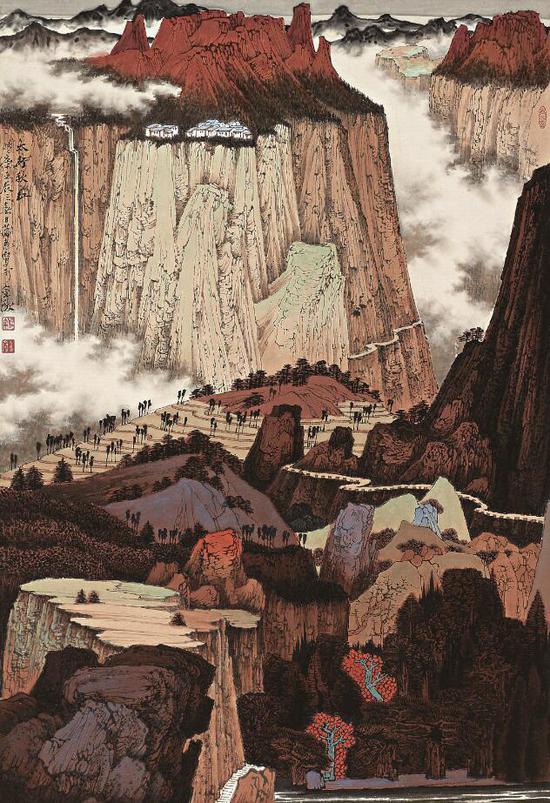

云雾山庄 太行秋红

太行秋红 意中天地

意中天地 月光曲

月光曲 长风破浪会有时 直挂远帆济沧海

长风破浪会有时 直挂远帆济沧海名家评论

展览前言

徐耀新

(本文作者为江苏省文化厅党组书记、厅长)

江苏辖江临海,既有吴韵之儒雅精美,又有汉风之雄阔豪放,其文脉多元绵长、翰墨渊藏。自六朝陆探微、张僧繇、曹不兴、顾恺之始,到了元、明、清三代,江苏产生了书画历史上灿若星河的一流大家和主要艺术流派。及至近现代,徐悲鸿、刘海粟、傅抱石、林散之等各领风骚,千峰竞秀。

古人云:“画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运。”“画者,画也,盖以穷天地之不至,显日月之不照。挥纤毫之笔,刚万类由心;展方寸之能,则千里在掌……”美术具有宣化教育、培养情操、抒发性情、观照自然等多种价值作用。江苏美术寻找领军人物,呼唤名家大师,努力为中国美术事业续写新的辉煌篇章。

近几年来,江苏省文化厅在省委、省政府的正确领导下,坚持舞台艺术、美术“两手抓、两手硬”的发展方针。2016年,为了深入贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话,特别是视察江苏的重要讲话精神,推出重量级优秀人才,推动江苏文化艺术“高原出高峰”,省文化厅启动实施“江苏省优秀美术家系列展”。经过严格的项目申报与专家评审,最终共有8位艺术家入选,他们是:孙晓云、薛亮、梁元、时卫平、胡宁娜、刘红沛、喻慧、陆庆龙(以年龄为序)。

这8位艺术家致力于书法、国画、油画等艺术门类,反映时代、感悟生活、技艺超群、佳作迭出,曾多次获得全国重要专业奖项。有的多次受到各级党委、政府的表彰,获得了全国劳模、全国或省级“德艺双馨文艺工作者”等荣誉称号。他们是江苏美术的中坚力量,是当今画坛、书坛相应领域内的优秀代表和领军人物。

“江苏省优秀美术家系列展”是江苏美术界的一项盛事,省里为艺术家们办展提供了资金补助、展览场地、宣传推广等良好条件。系列展览以强大的艺术家阵容,汇聚最新的创作成果,集中展示江苏艺术家的探索与创新,必将成为江苏文化艺术活动中一道靓丽的风景线。我们希望系列展览能够有效发挥集群效应,成为聚焦江苏“美术高原”、打造江苏“美术高峰”的重要平台,以独树一帜的艺术风格彰显“中国精神、时代特点、江苏气派”,为江苏文化强省建设,为当代中国美术事业的繁荣发展贡献力量。

出山——浅议薛亮先生的艺术观

刘梓封

(本文作者为知名艺术策展人)

纵观中国美术史,山水画作为展现传统东方美学精神和思想的最佳途径,在其发展与演进的一千八百多年间,始终占据着中国绘画的主体位置。当人们运用现代意识形态将中国山水画纳入到图像思维的时候,画面开始变成了形象表述的一种“语言”。当代以画面为主体的革新主要有两种主张:一种是在坚持传统中求新,回归山水本源而创建时代新语;一种主张东西方融合,跳出传统的山水格局以期重构。因此,“入山”与“出山”貌似成了两条待开辟的路径,或“入”于山水规制与理法,或“出”于山水范式与格局,两厢分野,然而仍有难以逾越的无形之障横亘于前,那就是贯穿于山水画发展史的精神境界之山以及格物之思后的相外之象的山。当语境的“山”被立起,心境的“山”却与我们拉开了距离,由此产生出与山水韵致渐行渐远的精神失落感。

薛亮先生对此早有识见,因为“入山”与“出山”的两条路径也曾贯穿于他的艺术旅程。上世纪七、八十年代,他浸淫于古代书画名迹,并执力于探求古代先贤的笔墨技法。八十年代后期,在新思潮的涌动下,伴随着大量东西方艺术理论的研读以及对新图像的尝试,他逐渐融合西方现代艺术并开始形式转换。两种不同艺术形式下的体悟与感知促使他对艺术之美的本质问题进行思考,“什么才是中国山水画”成了他亟待破解的根本命题。所入之山是为何山?所造之境堪为何境?在意识到这些问题的解读才是深入艺术表现层次的关键之后,薛亮先生对于山水画的探究开始从图像化思维趋向超于象外的精神境界的表达。

进入九十年代以后,薛亮先生的作品开始发生较大改观,原本重形式表现和语意表述的画面向彰显自我意志的意象化、心象化画面转型,山水造型、空间结构、笔墨技法以及色彩构成等统统为之一变,画面因而呈现出一派崭新气象。在他的画中,我们既可以见到传统山水画所包含的层峦叠嶂,同时也能看到如神山仙岛般奇异诡谲、迤逦巍峨的意象之境。技法表现上虽是各种传统笔墨语言表达,但形式更加多样,且都是循着画面结构之需所进行的展现与演化。同时,作品所独具的现代性特征也尤为明显,山石外形的几何化,色彩冷暖的布局,以及颇具现代感的空间构成,均十分耐人寻味。那都是他心中的至美之境,是流经记忆深处、停驻在梦中并超然于物外的景象。

这些探索展示了山水画的另一种可能,一个维系在传统理法范畴内可作无限延伸的出新之路,它间于传统技法与现代表现,间于现实与超现实,也间于现代语境与传统味象。薛亮先生越过寻常视野,取象于不惑,重构了精神世界中的景象,继而做到“跳出山界外,人文天地宽”的艺术表现新境界。这种“新”与简单意义上的形式手法的“新”是有所不同的,从实质上看,是新在意识、新在理念、新在格局,完全异于语境迁移后的表面的视效之变。这归结为他不囿于某种受限的教条主义,超脱了中国山水画的表象审美,是摆脱理论束缚、跳出传统图式继而糅合自我情感表达的具有识见性的全新艺术观。

从某种程度上看,薛亮先生似乎有些忌惮于作品中笔墨语言的肆意滋长,甚至很大程度上控制着笔墨情趣的展现。绘画个性符号的形成本应在于艺术语言的整合与合理运用,因此薛亮先生并未纠结于将作品中的某一特点进行放大而不断重复,以图式去作为风格,而是追求在整体视效上架构出一个完整的个人语言体系,所以,我们能观赏到不同的古意空间、视觉新境与奇幻之景,一切看似随心所欲、信笔而成,千变万化的画面中却又有着他深深的个人印记。

“出山”之谓,人先得跳脱在外,方能做到可进可出。出于程式,需放弃固有山水形态,游于山河大川,“搜尽奇峰打草稿”,既守住大框架的山水画规制,又能自如地变换与施展各路理法;出于位置,是改变知白守黑的固定范式,将计白当黑作逆向思维,营造空间转换;出于笔墨,须知水墨变幻与笔墨皴法因形而制,求画面之中的万千变化;出于色彩,要不固守青赭,打破画种界限,得万物绚烂;出于造型,塑造高山危石、烟云流水、奇松苍柏,在视觉经验与造型姿态之间建造其合理性与可读性;出于意象,令山河幻象愈加境界幽邃,探寻空灵、静谧之感,将壮阔雄浑的玄幻意境做到极致。

另一层的“出山”则是要打破理论层面的惯性思维,避免一入山水便动辄惊呼宋元。儒、释、道思想贯穿于中国山水画的发展与演进之中,不同时代形成了不同的趋流与艺术风格,但其极致表现亦成桎梏之锁,若受制于偏好就会受制于形制,深陷其间而难于找到自我。显然,薛亮先生的诸多作品并没有风格上的框架限制,唐代皇家山水的富丽堂皇可以有,宋代士大夫山水的悠远高深可以有,元代文人山水的闲情逸趣可以有,明清及近代山水的平易亲和也可以有。不受限于某一类型、某一流派,是问佛、问道、问孔孟后的自恃其法,同时也是“无法无天”后寻迹问源的取万物之长为己所用,当画面有了精神内涵做底,画面之上便可以自由生发,这才是道家思想所言的“三生万物”了。这种个性图式的展现意在“出象得相”及至“相中求象”的体悟与自辩过程中寻求变化,最终做到了古意中图变幻,新像中立传统,幻境中得精神,在传统技法与创新表现之间构建出视觉美与心象美的平衡。古人山水气韵,近人山水气势,今人山水气质,在薛亮先生的画作中可以兼得,同时还保留着中国山水画与天地相往来的精神气局,如此作品呈现而出,便可堪为大观。

薛亮先生的“出山”,首先出在胆识与气魄,其后是学养积淀固本,理论实践修元,继而再由眼识入境界,因此才成就出他的学术高度。一意为新的执着与对中国山水画创作继承与发展的信念,更奠定了其在艺术创新道路上向更深层次行进的基础。却见,“出山”已久的他仍在不断地探寻着新的变化。

鸟语

鸟语 山川墨意

山川墨意 秋江云涛

秋江云涛 云幻岚影图

云幻岚影图 环碧山庄图

环碧山庄图 茂林消暑

茂林消暑赋彩制形,山外看山——薛亮山水画风探微

黄戈

(本文作者为江苏省国画院副研究员、傅抱石纪念馆副馆长、东南大学艺术学博士后)

薛亮先生的画展即将开幕,取名“山外”。我想这个“山”用得恰当,既是对艺事高深、志存高远的隐喻,也是对其几十年来从艺如登山的一种感悟、抒怀。但凡登山之人有过体验:翻山越岭的过程中绝难望见山的整体风姿,若要尽览山姿雄奇阔远,定在山外高远处。当翻过高山峻岭,站在山巅回首望去:风卷云舒,气象万千,攀爬时的辛劳苦累顿时烟消云散,或仰天长啸,或会心一笑,其中滋味,甘苦自知。虽然在《自述》中薛亮先生自谦的称自己还在“山沟沟里转悠”,但我想这个展览的举办正是让观者随着薛亮画笔观山揽胜、山外看山的绝佳良机。

在屡次访谈中,薛亮先生总是喜欢用“艺术”而不是用“学术”来谈画理。但实际上以他的山水画风来说就是极为特殊的学术研究个案:他的画不能以地域画派涵盖,不能以学院背景划分,不能以师承关系归属,甚至不能简单的以时代特征判断。薛亮山水画风的传承性、经典性、创造性无疑属于这个时代,但它又超越这个时代。这不仅在于画家艺术语言上的独特个性,还在于其艺术观念上的深刻与睿智。我认为,目前薛亮山水画风的学术价值尚未得到真正的认识和理解,更谈不上系统的开掘。媒体发表的零星访谈大都为感性随笔,几篇有学术探讨意义的文章也仅从其画风的视觉创新性层面上加以延展,甚至曾几何时坊间誉他为“江南鬼才”,至今我不知何以为据?我不揣浅陋,在此谈一点我对薛亮山水画风的刍见。

(一)变古则今的传统观

当下中国画坛论及传统,有断然否认、划界决绝者,亦有高举先贤、言必经典者,但对传统的理解往往陷入一个笼统的框架或浑然的影像中。而有些画家不做无谓的口舌之争,以自己独特的慧眼、敏锐的感悟、深刻的理解加之娴熟的技艺把传统中国画的方方面面以自我的绘画语言表达给世人,使人们从其画中感受到传统范式中的别样风情。特别是中国画的历史发展与价值认可,需要两个相互矛盾而又缺一不可的成立条件:既自由又规律、既新鲜又故旧、既变化又稳定、既个性又共生、既创新又守成……二者偏废于一隅则失之中国画把握尺度的谐和与平衡,所以只有把中国画新的创造加入传统之中才能发挥其应有作用和最大功效,传统因吸收新的创造才能维系其存在意义与合理进步。遗憾的是,当今以这样的态度对待传统进而运用传统的画家少之又少,而画家薛亮却是时下为数不多能“借古开今、化古为新”的代表人物。

薛亮在学习传统方面有自己坚定而独到的信念:“画山水要以情入手,以情生法,顺情达意。风格即人,它是人的气息,人的世界观而形成的。学传统就是为了强大自己,塑造自己。对天才来说,传统是圣殿;对庸才来说,传统是魔窟。”从其中国画的传统观中我们可知传统实际上只是历史积淀下的客观存在,关键在于应用者的觉识与机变,而薛亮画风中无处不充溢着传统的因果源流,却处处不见传统因袭程式。这就是深而能化的真传统,与那些仅仅玩弄笔墨或拼凑图式构成的作品不可同日而语。画出新意难,画出性情更难,若能实现二者兼备又暗合大道规律才能称得上画中高手。它要求画家除了对传统绘画语言的全面继承和把握,更重要的一点在于画家取法传统的路径和深度,也意味着画家解读传统的高度和广度。在此基础上以自我真性情灌注传统的法式体格中,形成有生命、有气息、有血脉的艺术形态,方能体现中国画本体价值与画家个性彰显的统一。在谈及对传统的认识时,薛亮颇有见地:“当代有些人拿传统当做挡箭牌,他不知‘盲人摸象’,也不知象的全貌,执偏盖全,把传统异化、曲解,滥用经验主义、实用主义,不从整体概念,全局把握,用传统解释自己的歪理邪说。实际上传统中的很多东西早已有之,看看中国的哲学,它是模糊哲学,孔子是伦理学,而老庄则是模糊哲学。”可见画家的层次在于有无思想,进而有无哲学,技巧则在其次。薛亮对东西方哲学都有深刻领悟以及实践把握,但很多人只对其绘画表象做诸多揣测,才会有“江南鬼才”等贻笑大方的论点,他们往往忽略画家在语言表达与艺术形式背后隐匿的思想根源和观念取向,甚至对他倚重、取舍传统的源流脉络没有清醒的认识。

(二)力追宋元、溯源魏晋的践行者

薛亮山水画风从本质上看就是对宋元山水精神的沿承和发展,不从笔墨上刻意精雕“小情趣”,却从画面气质、章法结体乃至树石云水等具体而微的细节中变程式、化结构,“遗形取神”而抒发自我胸臆,他自己也曾言:“山水画家画山水,题材未必一定是现实的自然景观,也可能来自社会生活,来自生活的感悟,画山水不过是借景抒情而已。古人的技巧,完全拿来为己所用,不能排斥。但要找出新意,经典是常读常新的。”由此可见薛亮以宋元山水的经典形态作为自己创作的筑基,“以情入手”对自然实景进行高度的概括和集中,创造出开阔的画外意象,可谓“观古今于须臾,抚四海于一瞬”。这种状态是对时空的凝结,是一种对无限世界相对集中、概括的包含具象性因素的主观性创造,这是对中国画传统观念“以神取形”、“离形得似”的继承和发展。所以在薛亮的画中常有不尽符合现实和视觉科学的章法,却有合情合理而各尽其态的意境,直取宋元人的神髓而不落古人窠臼。

在过往的访谈中,薛亮提到有评论家提到他的画“用明代的城砖盖现代的大厦。”其话是有固然道理的。薛亮认为:“传统绘画语言的语义还是有一定程度理解的,传统绘画的语言模式修辞方法笔墨图形都有一定的精神指向性,没有优劣高下之分,关键问题在于你能否合理地逻辑性地符合审美规律地把它重新编排组合,传达出一种新的意蕴。”这牵涉到他对传统的认识、理解、运用,也表达了薛亮山水创作的基本立场、原则、态度乃至实践方式。这是基于文化积淀下的个性发挥,是有传统根基的时代创造,这样才会有薛亮山水既古又新的面貌。至于评论家说他运用明代城砖盖现代大厦,我不能完全同意。通过读画,岂止明代城砖,凡是为其所用的各代、各家均收入囊中,整合划一而自出新意。

因此,观薛亮山水,不仅仅要看他对传统符号的继承和运用,更要从传统绘画的品评标准、审美意趣中追根溯源。特别是作为南京的画家,薛亮对金陵文化的历史文脉传承有着深刻的感悟与淘染,其自然散发出的六朝风骨、魏晋余韵似乎是与生俱来的。如果把薛亮山水与《古画品录》中品藻之辞相对照,皆极相配:“精微谨细,有过往哲。”“赋彩制形,皆创新意。”“体韵遒举,风采飘然。”……随手采拾,无不贴切。只是不知谢赫若见薛亮山水,又当作何感想,如何品评一番呢?薛亮山水虽极富个性,尽显时代风韵,却处处渊源有绪、来去明白,绝非当下某些或东施效颦式临抚古人、或信手狂涂乱抹即言创新的画家所能梦见,更不是那些总试图“走捷径”、做足“画外功夫”的画家所能想象的。

(三)个性的笔墨观与自我的符号系统

同时应该看到,尽管薛亮有坚定的传统价值观,但在探索和构建自我艺术语言符号方面更为特立独行、卓尔不群,他认为“有创造性的画家都有自己的符号”,正是这些符号聚集起来形成了个人风格。

中国画在符号上最鲜明的特征在笔墨,它源于以线造型的实践方式,而“线”在客观世界的物理环境中实际上是不存在的。对于线条的美,中国人有着独特的审美视角和深层的哲学感悟,是最为纯粹的形的抒写。表现在中国画上,呈现出抒情性与程式性并重的基本特征,即抽象的品格兼备严格的程式。程式化本身既包含了千百年传统的历史积淀,也涵盖了画家经历各种修为的锤炼而形成的自我范式,所以简单的摹学前人程式或刻意标榜自我范式都失之偏颇而非有价值的创造。薛亮山水画中出现的大量前人未见的程式或造型范式,却在细节中处处流露出传统脉络或古人消息,在以线造型过程中有常理、得古法而能出新意、达性情。譬如薛亮画太行山,山石结构明显有李唐、刘松年等南宋人的某些特点,但在线条排列上更加整肃,渲淡层次上更为概括,设色程序上更为丰富,因而重组后的古人符号已悄然化合为带有鲜明薛亮画风特征的谱系化的艺术语言表达方式。而薛亮个人山水符号最根本的建构理念在于其对笔墨的独到理解和精神研究。

在中国画中,笔墨即可视为符号,程式则是综合性的符号,它们都是抽象化的意象。我们在薛亮大量个性程式中可以不断归纳整理出极为丰富的个人符号,这些一树一石、一山一水的形态构成即可看到画家的笔墨个性。所以笔墨也可作为抽象化的过程,它包含了想象、概括、简化、提炼、升华等等因素,而同时程式又是一切抽象元素必须具备的条件,它起到规范、约束、平衡抽象因素的力量,也是划定、构建本门类艺术语言符号内部秩序和外部形态的基本范式。简言之,笔墨与程式都是中国画必不可少的,单一的强调笔墨而忽视章法、造型、色彩等其它绘画本体因素,必然把中国画推向陈陈相因、空泛概念的僵化程式。反之,一味图构程式的视觉新鲜感,主动丧失书写性的笔墨符号则可能把中国画引入另一种歧途和支流。所以薛亮也对此保持高度的警惕:“符号要具备书写性,不具备书写性的画就易做作,即为画病。”20世纪末,吴冠中提出的“笔墨等于零”引发的中国画论争的意义即在如此:离开具体表现物象,死守“脱离时代的笔墨,就不成其为笔墨”(傅抱石语),这样的笔墨当然等于零。

对于笔墨的认识,薛亮甚至有更为惊世的论断:“笔墨过之则伤境。”单纯从字面意思,此言必然会给人歧义和争议,但结合薛亮的作品,实际上他以非凡的胆识实践着中国画追求以意境、神韵为本质的东方美学精神,以看似矫枉过正的论点点醒近世以来沉迷于玩弄笔墨趣味的“文人气息”,力图重建宋元山水那种远逝的高华朴茂、沉雄博大的大气象、大格局。因而薛亮的山水符号尽管带有鲜明的个人色彩,但它们是充满东方智慧和民族传统的逻辑秩序,一种充满情感智慧的、文化积淀的、精神指向的,同时具备书写性特质的符号系统。

(四)“引书入画”的新解与新变

提及薛亮山水画中的书写性,必然要牵涉书法对薛亮画风的影响。“以书入画”是传统命题,但在薛亮得到的不仅仅是技术上的借鉴,更催生了其艺术观和审美趣味的特立独行。他认为在书法构成中注重一在笔法,二要讲究构成美,这其中包括书法文字的造型与节奏。其中后者往往为一般画家所忽视。书法从文字的象形会意到其后隶书、金文、魏碑、楷书是表现意识从萌醒到自觉的过程,而对笔墨的娴熟驾驭使得书法集形式与内容于一体,实现情感表达的完满自足。但画家“以书入画”的“尚意”观念使得中国画在“轻形”的路上走得更远,更彻底,更极端,它把早期中国绘画“以形写神”传统推向了文人画“得意忘形”“逸笔草草”的新境。与只能徘徊于笔墨趣味的画家有所不同的是,薛亮在书法的结体、章法以及造字的原则中悟出了中国画审美节奏的内在形式——线的书写性与符号的统一性。所以理解薛亮山水画中的书写性,应侧重书法形式的构成与生发,把握绘画语言符号的整体与纯粹,而不计有笔笔来历的笔墨技巧与趣味。

综上所述,薛亮的书法观成就了他对山水画理解与实践新的认识:消解笔墨程式所带来的约束与干扰,排除画家在小趣味上的精工细造而忽略画面全局的苦心经营,使得画家更多的精力集中在绘画本体的突破上。在没有对笔墨彻悟基础上的一味“磨练”,极易使得画家结壳在固有的套路中难以突破甚至不求突破,而笔墨程式的高度习熟往往带来图式创新的惰性和桎梏,也在某些画家不加思考、沾沾自喜的挥洒中退却了画家最本真、最原始的艺术创作的冲动与灵感,丧失了对感觉的尊重。这是中国画在近世屡遭诟病、备受责难的原因之一,但罪不在画种本身,而是我们对自已的民族文化缺乏应有的批判与反思。殊不知,“感觉生技法”应是画画的本源动力。薛亮山水的价值在于画家做到了不同构成图式传达不同审美意蕴,因此他的作品不重题材而重感觉,如同书法一般先追求感觉,舒展性灵,再生发头脑中的图像,为此遴选适应此图像的技法,最终再回到原初的感觉,创造怎样表达图像的新符号,以此形成自我创作的艺术逻辑链。正如薛亮自己总结:笔墨韵致生图像,图像造型生章法。

值得指出的是,薛亮追求的图像或章法根植于我们民族传统文化而非西方潮流。尽管当下西画种种思潮对中国画造成巨大冲击和影响,但薛亮自己并不认为他受到多少西方因素的影响,反而与之保持距离。他曾言:“西方所谓的形式逻辑构成,抛掉构成精神指向是什么?而我在书法中读到了东方构成概念与精神指向。”所以他把自我情感表达置入最东方的语境并表达出来,产生一幕幕绝无雷同而又气脉贯通的“象外之象”,而这一“象”既源于伟大先贤的图像传统,又来自于中华文明的伟大创造:造字规律与书法谱系。

(五)“情境同构”的装饰性

因此,我们对薛亮书写性的理解进而可以推展到对其绘画装饰性的认识,因为中国画的书写性与装饰性这一看似矛盾的形态却成就薛亮山水最大的风格特征。不可否认的是,初次接触薛亮山水画,给人最直观的印象便是极富装饰趣味的构成感和图式感。这既是其个人画风的鲜明特点,也是引起很多人争议的焦点。在一般人看来,中国画应是以“六法”为圭臬,“信笔妙而墨精”(〈传〉南朝梁萧绎《山水松石格》),自由挥洒的书写性用笔在相当长的历史阶段成为评判中国画优劣的标尺,甚至在某些人看来是唯一标准。但从美术史的角度来审视,中国绘画的装饰性发端远远早于中国画笔墨的兴起,而中国画本体具有的装饰性特征长久以来被忽视了。薛亮的意义就在于他最大限度的开掘中国画内最本源的装饰特性,充分调动传统因子加以重新整合归纳,以前人未有的“程式”整理出属于自我的规律和法则来,使变化多端的自然外物规律化,意在绘画语言的纯粹和整体意境的营造。

这里我要澄清一些人对中国画的装饰性与装饰画的混淆。客观上讲,中国画本身带有一定的装饰性,中国画家追求神似,往往把现实的自然形态加以提炼加工,用特殊的手法来处理。不过中国画的装饰性与图案画的装饰性是有所不同的。装饰性要有精神内涵,它是具备东方审美惯性而受到中国传统文化积淀滋养而生的,是从民族特有审美角度衍化而来的“有意味的形式”,而不是简单具有装饰功能的装饰画。有人认为把中国画画得精到、细密就易产生装饰性?当然更是谬误。中国画的装饰性是高度理性化的自觉行为,突出自然,重在表现,以变形为装饰的起点,这也是与一般纹饰和图案的区别。我们从薛亮山水的山、水、云、点景建筑等元素中即可窥见这点:画家对客观物象的真实图景进行变异、夸张、增减、规则化梳理结合几何化概括,使画中景物既有描绘对象的某些“真实”属性,即具象性因素,又有观念性抽象造型,其意在似与不似之间。这些薛亮笔下变形后的物象都统一的纳入画家自我营造的范式中,形成颇具个性的固定“程式”。所以在薛亮山水中出现大量反复、排叠、辐射、错综等装饰性因素,集中体现了画面的节奏感、秩序感、韵律感,摒弃了单纯玩弄笔墨而忽视运用形式美法则的诟病。如果说傅抱石画风是为近代中国画僵化的程式输入温暖,那么完全可以把薛亮的创造看做为当下中国画濒于贫瘠的艺术语言奏响新声。因此,我把薛亮山水画风的最大特征归纳为“情境同构”:笔墨的情感性与造境的装饰性完美统一。

综上所述,薛亮的山水画风是一个具有开放性的、延展性的、富有学术意味的研究课题。其所展现出的学术价值远远大于人们的想象:薛亮笔下的山石云水负载深刻的传统意识、历史意蕴和多向性的时空关系,形成了观者与画家更为广阔而神秘的心理空间和意象张力。这些具有鲜明薛亮个人标记的绘画符号共同构成了既可直观于绢楮的形象,又由此暗示出需观者自行领悟的无形的景象:它们如镜中水月、空灵飘渺,预留了观者的无限遐思,实现了属于这个时代又基于民族传统的美学价值和艺术风尚。《庄子·天下篇》说:“古之人其备乎!……明于本数,系于末度,六通四辟,大小精粗,其运无乎不在。”此言讲古之圣人应该具有把内外、本末、大小、精粗等本来对立的因素统一起来的能力,借用到绘画上来无不可彻透辩证统一的艺术本质规律。真正的大画家应该是创作精神要有堪比神明的高迈和统御力,而创作过程中又要以最勤勉的务实作风才能实现作品在技巧层面的“致精微,尽广大”。薛亮是一位“极高明道中庸”的艺术家,他以哲人的思维见诸画家之笔端,勤于艺而讷于言,在甘于静寂淡泊的漫漫从艺之路中实现了“备天地之美,称神明之容”的境界。因此,薛亮山水画风是我们这个时代出现的而又超越这个时代的艺术形态,它为中国画传统的发展提供更多的可能,拓展理解传统的空间,为传统通向未来开辟出一条新路,在这条路上薛亮以自己的薪薪之火为后人照亮了前行的方向。

家园之一

家园之一 家园之二

家园之二 花鸟有情

花鸟有情 秋江云涛

秋江云涛 湖山秋色

湖山秋色 华夏脊梁

华夏脊梁 酣战图

酣战图 高天流云

高天流云 冻泉穿雪

冻泉穿雪 春云出岫

春云出岫山外山

李安源

(本文作者为南京艺术学院人文学院副院长、研究生导师、艺术理论家、艺术批评家)

山水画自魏晋以降,告别了“辨方州、划浸流”的地志图,渐受老庄的玄学思想影响,将山水当作了体认圣人之道的绝佳途径,故宗炳说:“余复何为哉,畅神而已”。因是后人提笔造境,杖黎邀友,将画作悬于粉壁,共入山中,以为“卧游”。然而,垒石栽松乔者,多写境腹私,戏笔而已,山外是秦是汉,概无知也。

今人画山水,以青绿名世者,余唯推金陵方骏、薛亮二公,方公设教席于南艺,其风神未尝久违,独与薛先生缘悭一面。直至两年前,幸得汤山江师宏伟先生引见,一识薛先生,至今交接虽不过两三回,然其澹然自若之态,不嗔不喜,宛若六朝中人,常浮现眼帘。先生好烟,好酒,好清谈,每喜与江先生把盏对坐,倾吐快意,犹管鲍之相许,似嵇阮之逾闲。往还数过,忽忽微醺,则谈锋愈厉,啸傲乾坤,继而谈机忘时,纵浪大化,俨然不知有汉,无论魏晋,如遁形乎其笔底青山也。

先生春秋,已近杖乡之寿,数十载烟岚峰草,辅陈不辍,山内山外,任其悠游。先生伸帋听心,多在众人梦中,先生亦在梦中,命笔立案,每就一峰一石,辄走入其间,援险攀高,眺远抚近,一任极目,目力所及之处,即予所想,畅然所想之景,即信笔写出,直至满纸灿然,忭称雄构,才提着靴子,回到案边,回到山外。

薛先生画山水,用色之猛励奇豪,能崛倒众生,在这五色疆场内,颠倒腾覆,青可碧展万里,靛可静谧乾坤,朱色绀彤,又能引人冥想,思接外域。然观者若止于目赏,则未免浅浮,稍知益力者,还须走入这画框中去。大山顶立明堂,耸峙巍巍,昂首已曰气重,冈峦林壑,叠巘起伏,眺望又知无垠,或陡崖欲裂,或秀岩崚嶒,皆可触可感;洲偃峛崺,蔚木峥嵘,其根脉或生于悬岛,或生于窅暝,或生于莫可知之处,有蟠虬之势,堪刺破指尖,又如翔鳞乘空,欲附霄汉;古人画论,谓云不可横亘,而先生画云,偏好逆此,其厚其重,可卧可寝。宋汪藻云“精神还仗精神觅”,先生以心力画山,则山皆有精神,若观者以心观画,则可承其精神。柏拉图在《伊安篇》中说诗人是获取了神赐灵感的人,那他们的思考便比常人更入玄奥。薛先生的山水,则是他对心象的内观外照,冥思所见,异想天开,故有了一种神秘的磁场引力,自我运转,日夜更迭,不止不休。

薛先生之画,简劲、超抜、清幻、甚至奇诡,“非其胸中自有丘壑,发而见诸形容,未必如此” 的确,上世纪八十年代的出游,对其绘画的影响是很大的,但这种“师造化”的经历,只是填充他笔下山水的形象依据,却没有成为束缚他的枷锁。本雅明认为“没有一成不变的原作”,对于山水的描摹,自然也不必一成不变,搜尽奇峰为我所用,就像王铎对于各种法帖的意临与重构。不在乎文句的上下贯通,而在乎气的沛全。打碎现实的镜子,再重新拼接,将之呈于楮墨,将面目焕然一新,薛先生开始了他心象山水的文化苦旅,而此时,先生早已立身于古人的山水之外。那些被误为装饰的几何形山水与有意为之的对称式构图,虽偶遭庸议,显然是因为我们的文化太过于固守与凝滞。圆熟的文化,自会胞孕自身的异端,当主流混沌,在墨块的写意与色块的创新这些含糊之间找不到出路时,洞烛先机的人早已被先机牵引,站立在所谓的“主流”之外了,他们不追赶潮流,也不反对潮流,他们沈浸在自己的思想之中,他们自己就是潮流。心象山水,即应此而发。

在《云泉高致》图中,薛先生用直劲匀挺的线条勾勒山石的轮廓,几何的两峰耸峙对立,显然是托体于华岳,层叠清锐,节奏爽利,这种线条是由李思训画派上述魏晋高古游丝,又加以变化,其细而锐硬,便于表现山石结构的精微,其文静而不嶝燥,流动的是晋唐山水的高古气脉。再以大面积的青绿填写,不仅敷予山石与现实不同的颜色,也富于质地的描摹,这种师自六朝山水古雅且纯净的早期趣味,在先生的笔下,已是既雕既凿的返朴归真了。

薛先生洞悉汉字的结体之美,飞瀑直趋而下,如努如掠,又如京剧舞台上举枪临战的武生,格调警拔,顿生一口元气,贯泄而出,又挺立其间;大片的云蒸霞蔚,是勒是磔,层化了空间,又沟渠了现实,但并不游移,于画幅中横亘喘息,可吞可吐;或古木横折,两峰对出,云海铺叙,又远岫出拔,都是汉字间架的译述。古人以书入画,先生以画解书,这些被意临重构的心象山水,清空高蹈,无一尘俗气,高古不犯工巧,精调自然,色浓意朴,是真山外,古人外的洞见。周亮工曾评陈洪绶,“章侯者,前身盖大觉金仙,曾何画师足云乎?”以此话评先生,有何之过?

“山水,性分之所适。”使好玄好思者,秉笔入山,而入山者,多以此为园囿,耽溺岫居,不能出山。费毕生之穷游,以笔墨为造化之奴,为古人之奴。究竟什么是山水画,已不作苛求。然艺术创作乃蝉蜕历程,脱去外壳,方能呈现真身,此即古人所言拆骨还父,拆肉还母。薛先生深谙此理,其画笔营景造境,画胸次之洞天,他的山水,已非真山真水的再现,大抵是丘壑的胸臆运营,发乎撄宁与坐忘,故其笔底青山,已然幻化为画外禅思,呈现着一种“蝉脱尘埃外,蝶梦水云乡”的幻境奇观与自由情怀。在我看来,这些与真实相悖逆的缜密灵动与奇谲瑰丽,已不是为画而画,不是为观照而画,而是利乐有情,为他人而画。先生将这一片奇幻山水供奉给有情众生,让众人可以入山,感知于这东方哲学对自然高度凝练和概化的精神之山,在这山中游走,甚至寄命,而先生却孑立于这山外。

薛先生画山外山,匿身外身,在山出山,出入随心,其画笔已非指向自己,却指向他人,不意在山水,而意在山外。