标题:吴昌硕交游与艺术的第一手证据

2017年11月23日 澎湃新闻

吴昌硕是中国近代书画、篆刻的一代宗师,对中国近现代艺术史了巨大而深远的影响。探讨他的艺术成长经历是当今美术史研究的重要课题之一。“澎湃新闻”刊发的此文通过对吴昌硕写给顾麟士的信札进行分析探究,为了解吴昌硕在生活习惯、日常交往、情绪变化、以及艺术探索和成长等各方面的细节,提供了第一手的证据,从而帮助我们补充和订正其传记与年表中的缺讹。

一。引言

吴昌硕(1844-1927)是中国近代书画、篆刻的一代宗师,曾对海派艺术产生过巨大而深远的影响,探讨他的艺术成长经历是当今美术史研究的重要课题之一。在吴昌硕的艺术分期中,他三十至六十多岁这段时间,即从1882年携眷属定居苏州到1911年移居上海这三十年,是其书画艺术逐渐形成个人风格的关键阶段。众所周知,吴昌硕的书画艺术并非专师一家一派,而是凭借自己的艺术天赋,博采众长,融各家之法而自成一格,这也是他得以成为近代艺坛一代宗师的重要原因。据各家所编吴昌硕年表记载,这段时间内,除1887年至1895年吴昌硕曾居于上海外,其余大部分时间居住在苏州[ 参见王似峰《吴昌硕年表》,载《中国书法全集·近现代吴昌硕卷》,荣宝斋1998年出版。]。晚清时期的苏州文人荟萃,许多颇具学养的官员、富商筑园于此,这些人本身就是学者、诗人和书画家,他们精鉴赏,富收藏,形成了浓厚的文化氛围。吴昌硕选择苏州作为他的栖身之地,正是看重了这里的人文艺术环境。初到苏州的吴昌硕既非书画名家,又非显宦巨富,以一介酸寒小吏,得以置身于文人雅集中间,完全凭借其极高的艺术天赋、虚心好学的态度、诚恳豪爽的性格,以及众多师友的指引和帮助。在苏州、上海等地,吴昌硕和当时很多艺坛名家交谊深厚,他在诗、书、画、印创作上的发展都获益于此。因此,当我们分析影响吴昌硕艺术成长的各种因素时,这一时期他的生活、创作、交游的经历是最重要参考依据。

吴昌硕像

《蕉荫纳凉图》 任伯年画

吴昌硕像

《蕉荫纳凉图》 任伯年画2006年,在苏州发现了一批吴昌硕信札,共计79通,84页,另有信封5个,全部为行草书,纸本,尺寸不一。其中除3通信札无上款,3通的上款分别为“简翁”、“曹大老爷”和“金心兰”三人外,其余73通信札及5个信封全是“顾麟士”上款。顾麟士(1865-1930),字西津,一字筠邻,号鹤逸、西津渔父、一峰亭长,因以“鹤庐”名其室,又号鹤庐主人,家中排行第六,又常署“顾六”款,苏州本地人。其祖父顾文彬(1810-1889),是晚清时期苏州著名的收藏家,家有“过云楼”,收藏之富,甲于吴下。顾麟士继承祖业,不仅丰富了过云楼的收藏;而且本人亦善画山水,尤长临古,涵濡功深,笔多逸气,故被“吴中画苑推为祭酒”[ 郑逸梅《顾鹤逸古道可风》,载《郑逸梅选集》第四卷,黑龙江人民出版社2001年出版。];更以怡园主人的身份创立“怡园画集”,与当时吴中和海上名家顾沄、金心兰、吴昌硕、吴穀祥、陆恢、任预、费念慈等人切磋六法,交流画艺,吴昌硕便是其中的主要成员,号称“怡园七子”之一。艺坛契友雅聚怡园,颇有云林清閟遗风。

这批吴昌硕信札虽未书年款,但无论从其书法风格的分期上做判断,还是从其信中内容所涉及的人物、事情进行分析,信札的书写时间当在其中年,大约是吴昌硕四十多岁至六十岁这段时间,个别信札属晚年所写。这批信札的发现不仅大大丰富了研究吴昌硕这一时期的活动的一手资料,而且弥补了以往关于吴昌硕与顾麟士交往方面研究的空白。本文将对这批书札作一初步的整理和研究,并选取部分有代表性的信札,结合文献记载与吴昌硕的相关作品,加以考订和分析,以便将吴昌硕艺术成长的过程,以及他与顾麟士交往的一些细节展现给大家。

二。信札的鉴定

在利用这批吴昌硕信札之前,需要对其真伪作一个判断。吴昌硕的信札基本上是用行草书写就,这批信札也不例外。

从书法的角度看,信札中行草书的运笔风格和结字特点,是其中年以后的典型面貌。关于吴昌硕行草书的发展演变特点,沙孟海先生有过精辟的论述,他在《吴昌硕先生的书法》一文中说:

“据他(吴昌硕)自己说,早年楷法专学钟繇。……中年以后,少写真书,风格一变,楷法倾向黄山谷。看他所写《蒲作英墓志铭》,表现最为突出。寻常楹联稍带正楷者,亦多用山谷结法,但不专师山谷。行草书,纯任自然,一无做作,下笔迅疾,虽尺幅小品,便自有排山倒海之势。此法也自先生开之,先生以前似尚未见专门名家。晚年行草,转多藏锋,遒劲凝炼,不涩不疾,亦涩亦疾,更得‘锥划沙’、‘屋漏痕’的妙趣。当我未见先生秉笔之前,意谓行笔必迅忽,后来见到他秉笔,并不如我前时所想象,正锋运转,八面周到,势疾而意徐,笔致如精铁蟠屈,与早年所作风格迥殊。”[ 此文载《吴昌硕作品集·书法篆刻卷》,上海人民美术出版社1984年出版。]

通观吴昌硕的书法作品,包括其书画上的题跋、信札、诗稿等,其行草书的的演变依据沙孟海先生所言,大致可分为三个阶段:即早年遍临诸家的学帖阶段、中年追求自我风格的探索阶段和晚年以篆隶之法写行草的成熟阶段。

吴氏早期书法受“帖学”影响明显,行草书中仍带有钟繇楷书的结字特征,用笔兼取欧阳询、米芾、王铎、八大山人各家之法。如他的《与六泉山人诗稿》五页,自署书于戊寅(1878),是其35岁时所书,由于“信笔书此”的缘故,用笔过于随意而点画处理不够细腻精准,体现了他早年行草书的率真之气和不成熟的一面。再如他的《赠符生仁兄诗团扇》和《赠瘦羊先生行书团扇》两件作品,前者款署“壬午秋七月”(1882),后者虽未书年款,但从用笔风格上看,时间应与前者接近,都是其40岁前后草书面貌,这时的草书仍保留钟繇楷书的章法结构,而运笔更加娴熟,点画转折自然流畅,是其帖学草书的最高水平。之后,吴昌硕逐渐摆脱帖学束缚,转而追求个人行草书风格。

1882年以后,步入中年的吴昌硕举家定居苏州,开始了自我艺术风格的探索。这时的行草书一方面受到金文、石鼓文的影响,注重字的大小及章法上的错落有致,另一方面更强调情感的流露,纯任自然,无论是信札、手稿,还是作品题款,行笔愈加有迅疾之势,结字更富有欹侧之态。如:西泠印社藏吴昌硕甲申(1884)年四月《为瘦羊临寰盘铭》的草书题款[ 图见《中国书法全集·近现代吴昌硕卷》,第41页,荣宝斋1998年出版。],吉林省博物馆藏丙戌(1886)年七月画《荷花》的草书题款,湖州市博物馆藏戊戌(1898)年重九书赠冯小尹的《登虎丘等二首卷》,故宫博物院藏壬寅(1902)年秋九月书赠蛰存(即章式之)的诗稿等。从中可以看出,其行草书已不再拘于单个字的规整,而注重通篇的气势,在尺幅不大的书札中,也要表现出“气奔肘底云荡胸”的气势,其用笔的自家风格逐渐形成,只是尚未达到以金石篆籀之法写行草的沉稳凝重之感。

1911年吴昌硕定居上海后,书法步入晚年的成熟阶段,其行草书受金石篆籀的影响非常明显。在不断临习《石鼓文》的基础上,悟出书法贵“纯质”的道理,并认识到自己“卅年学书欠古拙”,于是强抱篆隶作狂草,将金石风骨融入行草书中,用笔、结字从险疾复归平整,使其行草书更有篆隶笔法的遒劲与凝重,即所谓“以锥划沙”的效果,从而达到“势疾”与“意徐”完美统一。如浙江省博物馆藏1919年所书《怡园会琴记卷》,故宫博物院藏庚申(1920)年春分书赠姚虞琴的诗札,天津博物馆藏甲子(1924)端阳画《红梅》上的题款。此时的行草书已不再如中年时以笔速的迅疾来达到“排山倒海”的效果,而是于古拙之中彰显豪迈之气,将阅尽沧桑的人生感悟化入笔端,因此内涵更加丰富,真正做到了人书俱老。

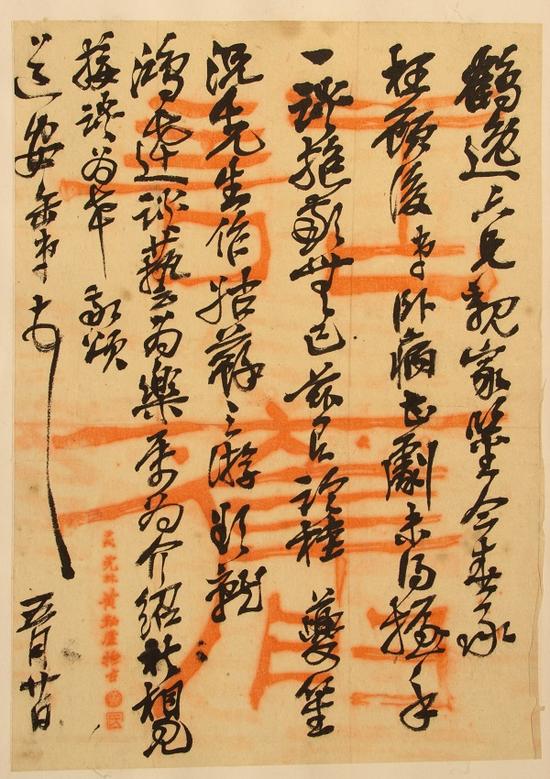

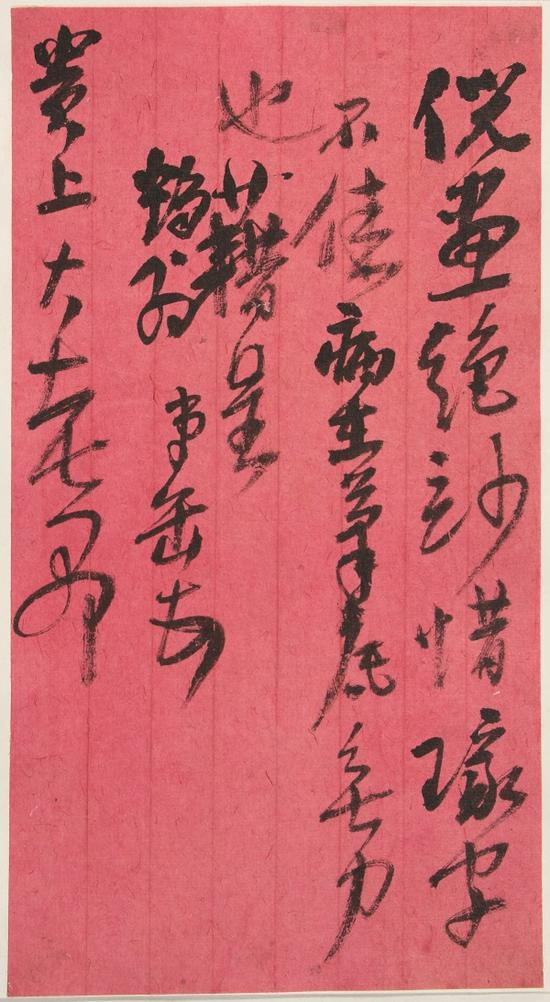

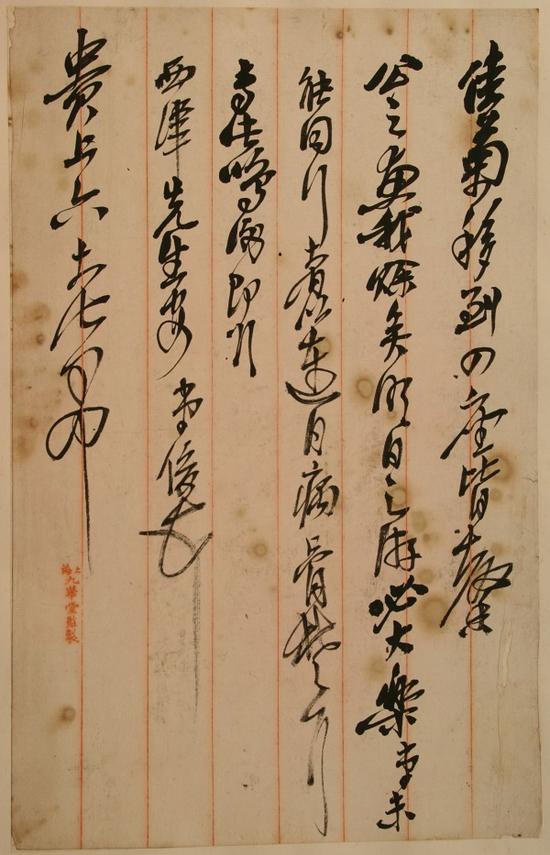

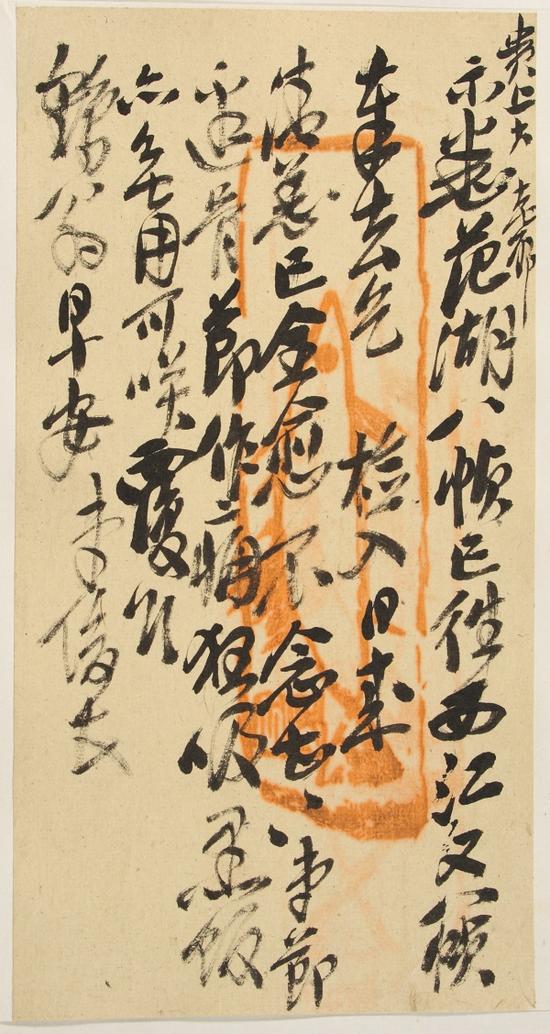

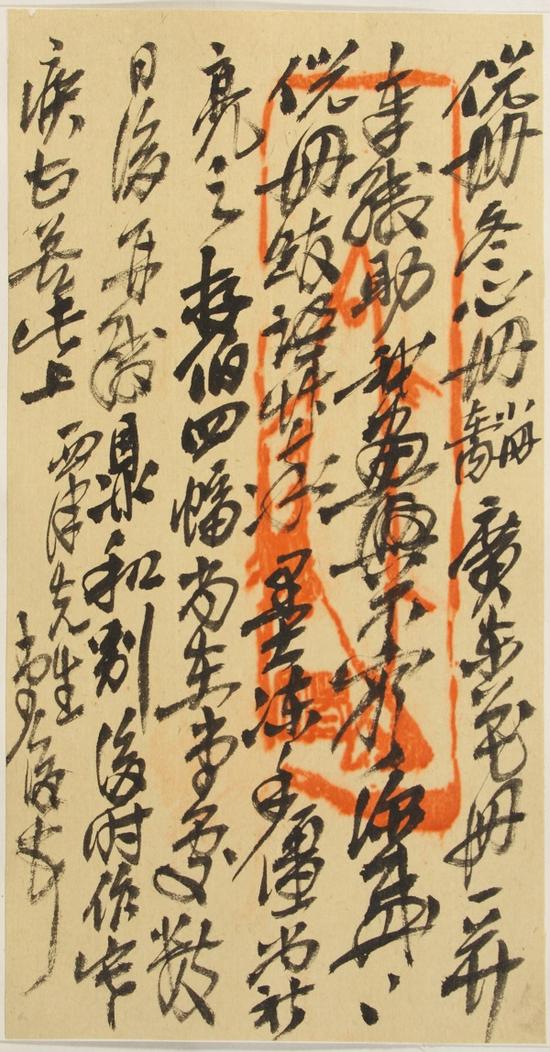

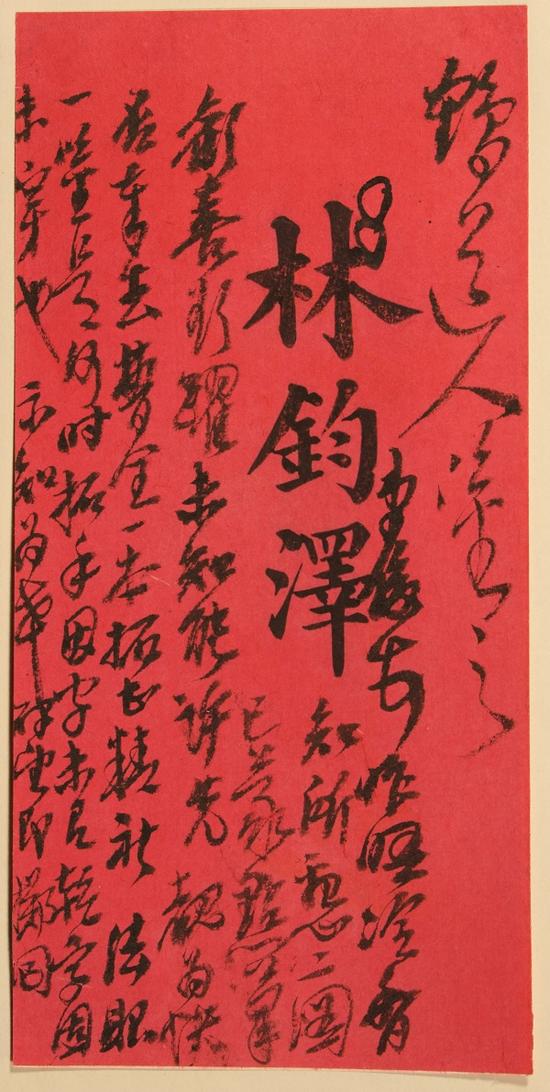

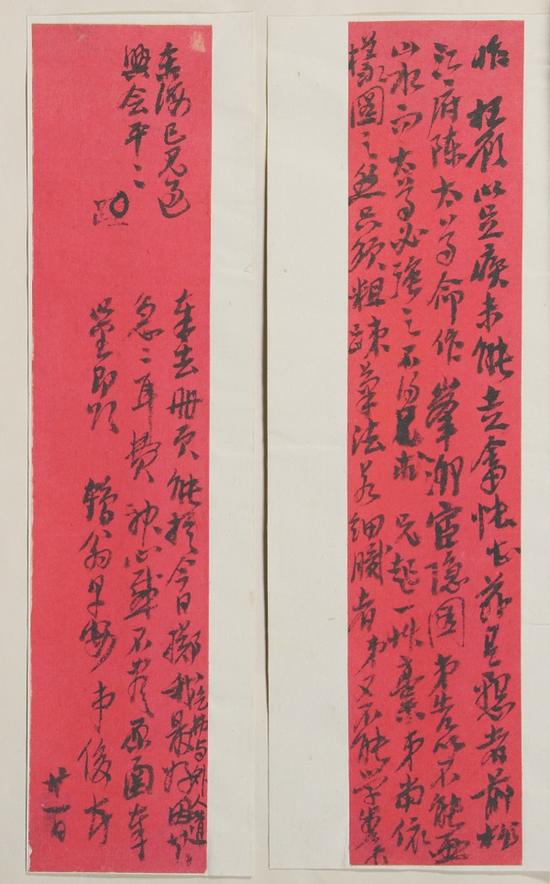

图1枉顾礼

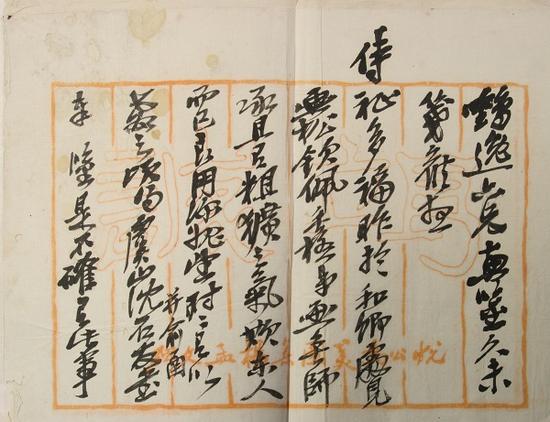

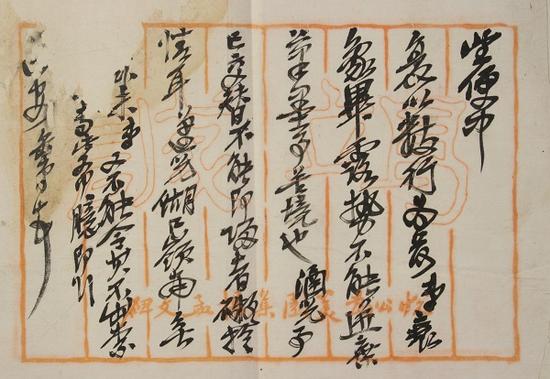

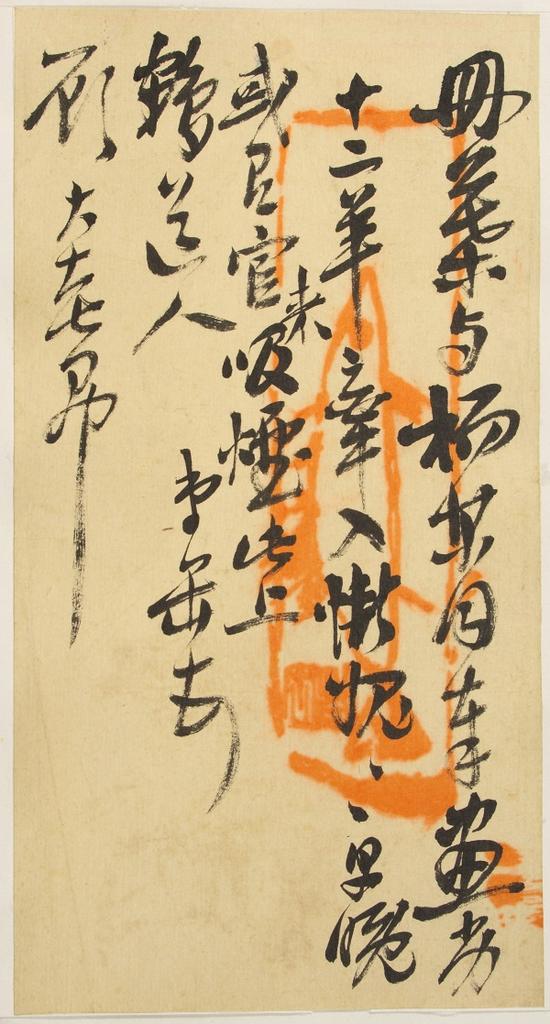

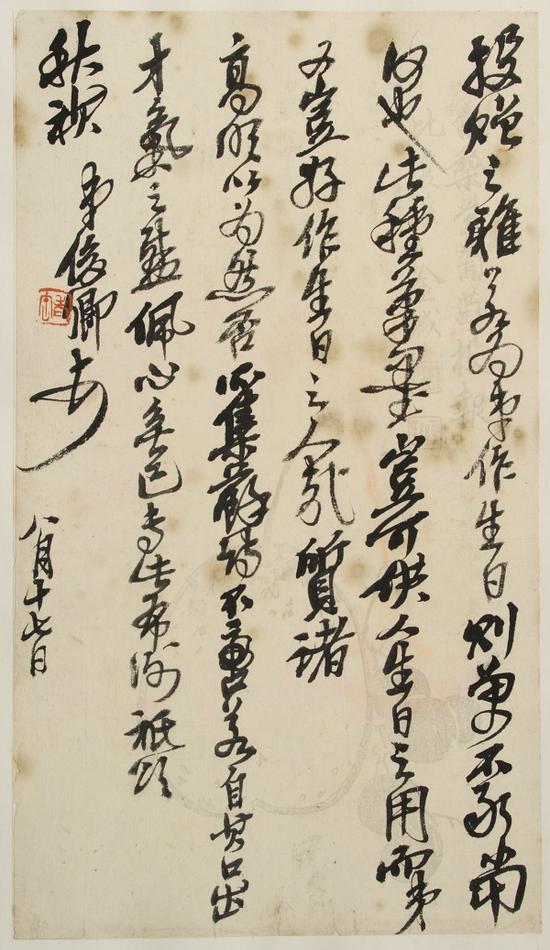

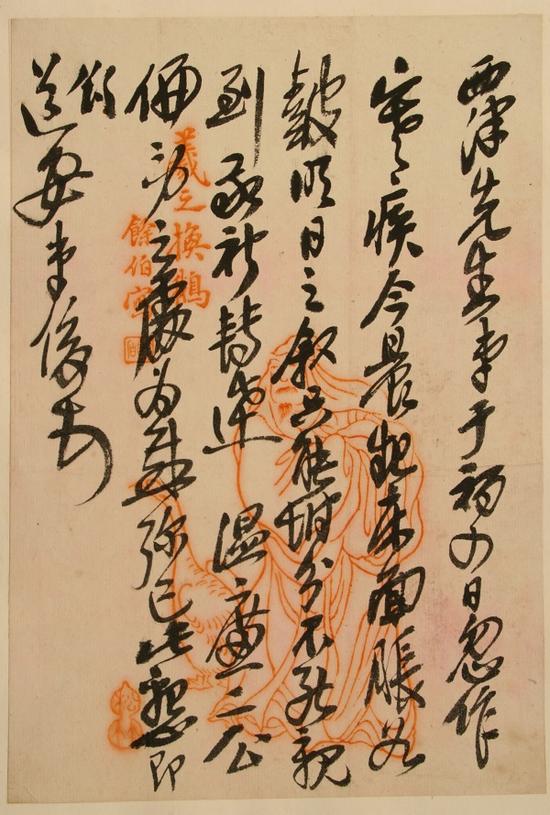

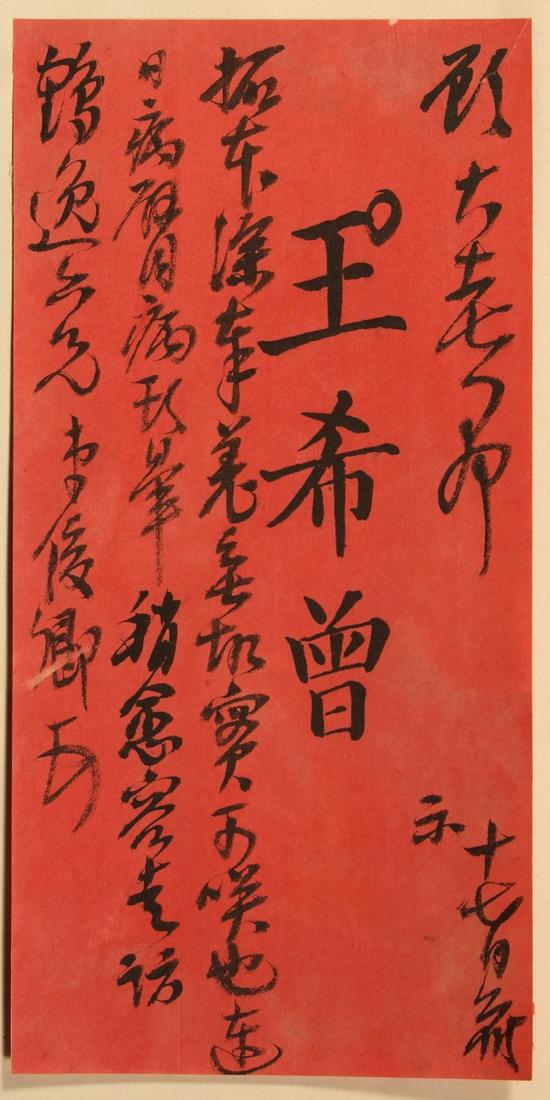

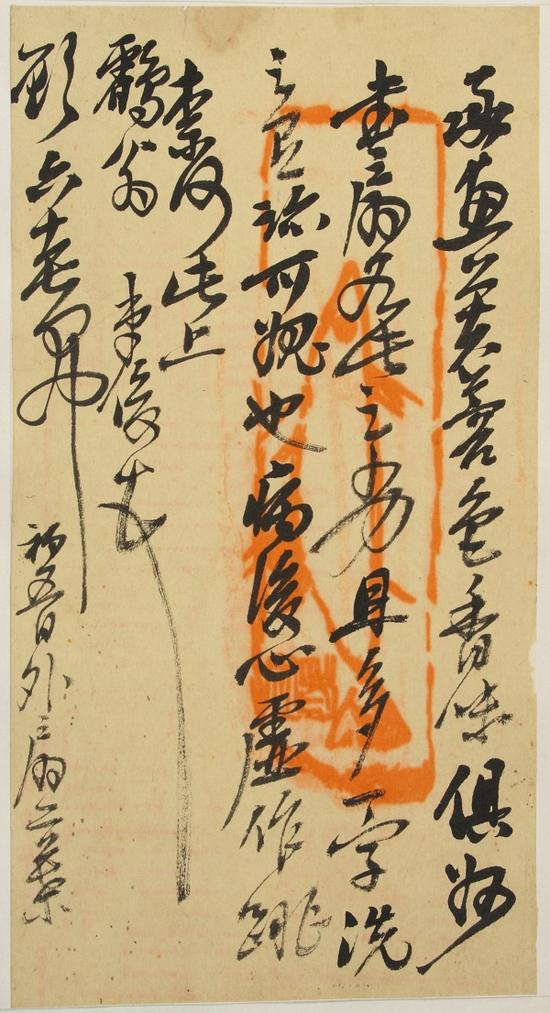

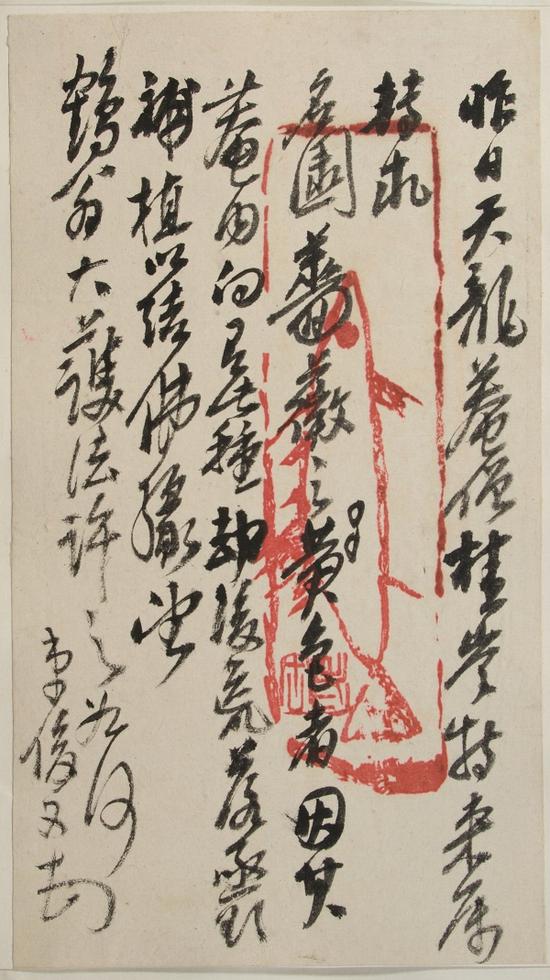

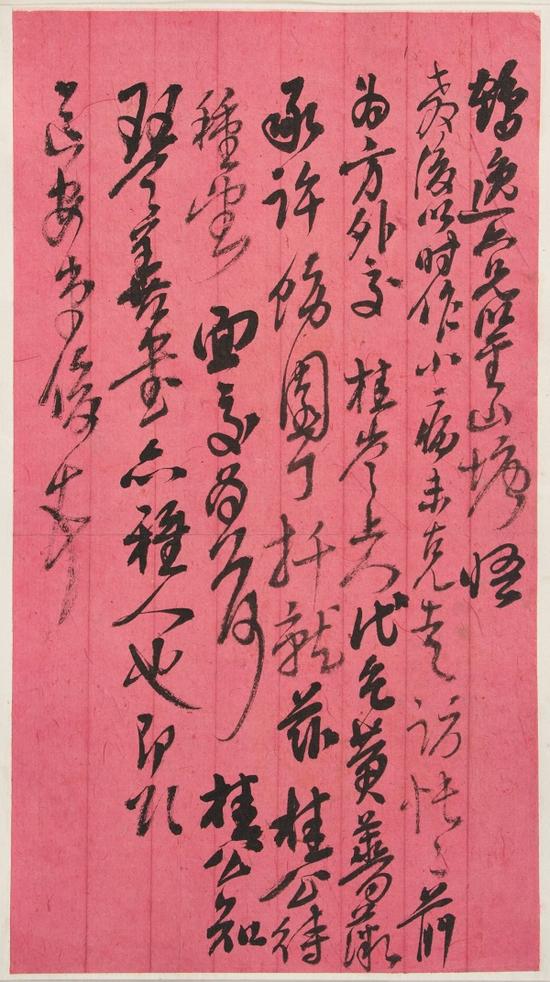

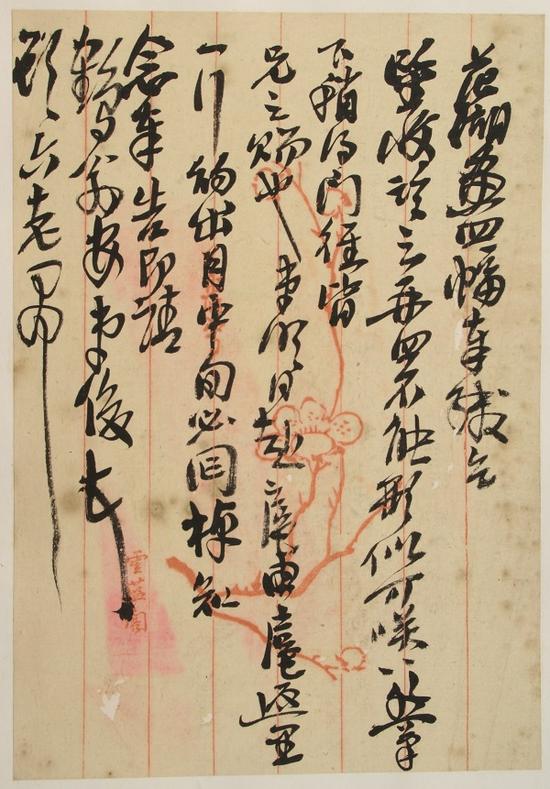

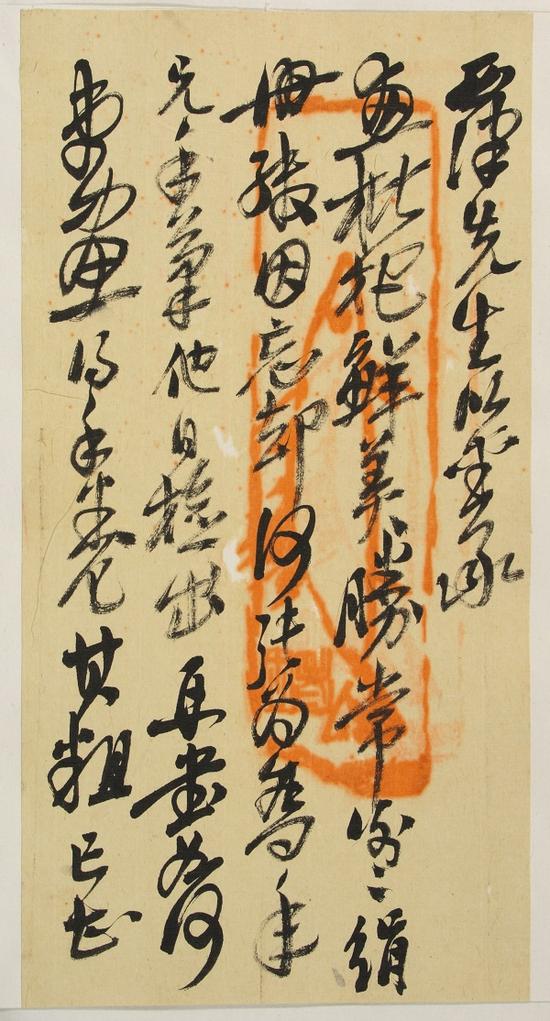

图1枉顾礼这批写给顾麟士的尺牍,每封都行笔流畅,一气呵成,毫无造作之气和摹仿痕迹,大部分信札的笔法特征与中年行草书“纯任自然”的风格完全吻合,因此从书法角度可以肯定为吴氏中年时期的真迹。其中有几封信已带有晚年书法的特征,如《枉顾札》(图1)[ 本文所引吴昌硕致顾麟士的每一通信札的名称,皆取自信中两、三字所定。下同,不注。]、《笺候札》(图2)等,属于从中年向晚年转变时书写的信札;又如《致顾麟士七律诗札》(图3),用笔端庄沉稳,款署“大聋”,则是典型的晚年面貌。

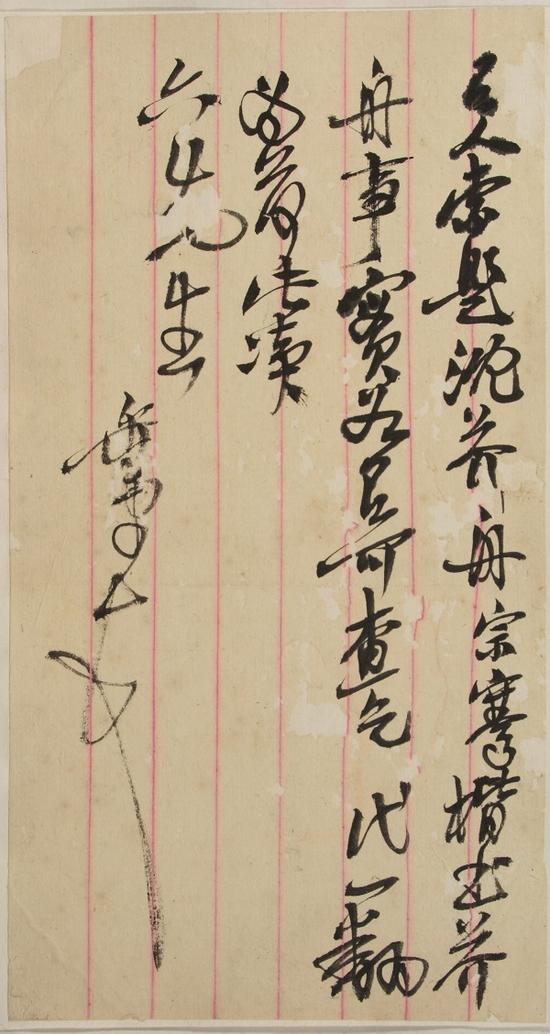

图2-笺候札-1

图2-笺候札-1 图2-笺候札-2

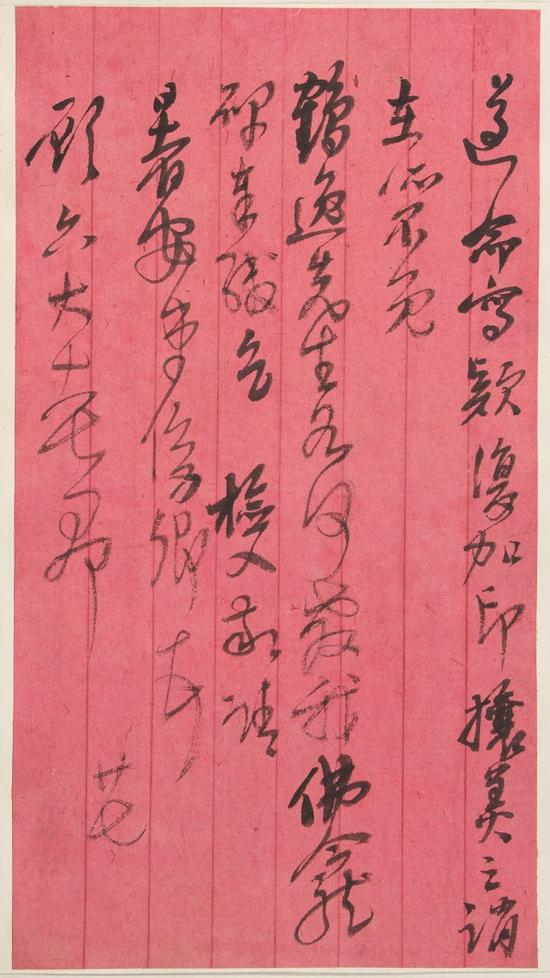

图2-笺候札-2 图3-致顾麟士七言诗

图3-致顾麟士七言诗此外,从信中行文的特点和异体字的使用上,也与吴昌硕的习惯相同。其语言是典型的吴氏表达方式——谦逊、朴实、诚恳、直率,我们在读这些信札时,会明显感到这种行文风格。在信札书写中经常使用各种异体字,也与吴氏习惯相同,这种现象在他其它的作品中经常见到。例如“篆”字,信中多写作“瑑”字,

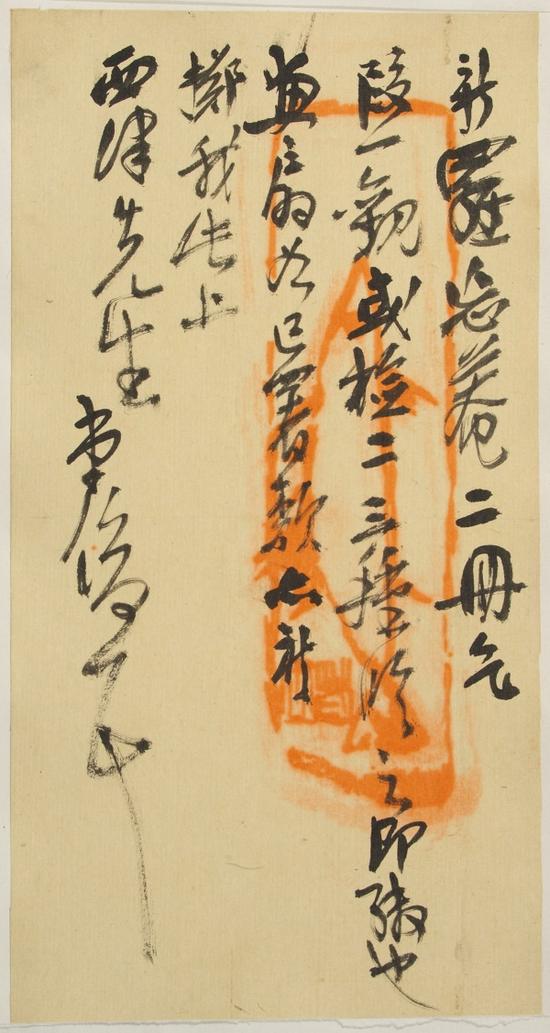

《倪画札》:“倪画绝竗,惜瑑(篆)字不佳,病在笔底无力也。藉呈鹤翁。弟缶顿首。” (图4)

图4-倪画札

图4-倪画札《教益札》:“从事笔墨,未能走聆教益,怅怅。《孔季将碑》瑑(篆)耑不称意,易生纸写之,似稍胜,乞哂入。”

又如“梅”字,信中写作“某”,“洋”字,信中写作“羊”,

《十二羊札》:“册叶与杨某(梅)同奉,画劣,十二羊(洋)牵入,惭媿惭媿。” (图5)

《青藤札》:“青藤画容细读。拙画某(梅)为常熟沈公周兄取去。”

图5-十二羊札

图5-十二羊札按:“篆”与“瑑”、“梅”与“某”、“洋”与“羊”,古字皆通。吴昌硕不仅书写篆书,而且通晓文字之学,因此在书画作品中经常以古同音假借之字替代日常习用之字。上述通假之例又复见于吴氏其他作品中,如他所画《凤仙图轴》[ 图见《吴昌硕作品集·绘画卷》第二十二号,上海人民美术出版社1984年出版。],上题篆字“得时亦自媚,吴昌硕灯下瑑”,便将“篆”写成“瑑”;所画《梅花蒲石图轴》和《冷艳图轴》,上题篆书诗句中“梅花”皆写成“某花”,盖“梅”字在古篆中只有“某”这种写法;又如他写给好友沈公周的信札中,有“濠叟篆屏四幅,幅仅廿七字,索直十六羊”一句,也是将“洋”字写成“羊”。这种现象在清代篆书书法创作中经常见到,这既可使书写相同字时有所变化,又可显示书写者的文字学功底。

三、信札的断代

这批信札均未书年款,因此我们无法确知每一封信的书写时间。从整体书风的特点判断,我们大致可将其划定为他中年时期所书,即居于苏州期间;此外,从部分信札中的内容上看,亦可以得出基本一致的结论,而且能够对其中一些书札的写作时间作更小范围的推断。

兹举几通考证如下:

《枉顾札》:“鹤逸六兄亲家鉴,今春承枉顾后,弟卧病甚剧,未得握手一谈,抱歉无已。兹有临桂夔笙况先生作姑苏之游,欲就鸿达谈艺为乐,属为介绍,祈相见接谈为幸。敬颂道安。缶弟顿首。五月廿日。”

此札中提到“临桂夔笙况先生作姑苏之游”,即吴昌硕给顾麟士介绍来苏州游历的况夔笙。按:况夔笙名周颐(1859-1926),本名周仪,因避宣统皇帝溥仪讳,改名周颐。字夔笙,号玉梅词人,晚号蕙风,广西桂林人。近代著名词人,为晚清四大家之一,尤精词学评论。況周颐出身于名宦书香之家,20岁中举人。光绪十四年(1888)任内阁中书,会典馆纂修;光绪二十一年(1895),以知府分发浙江;1907年以缪荃孙之荐,入两江总督端方幕,并执教于武进龙城书院和南京师范学堂。辛亥革命以后,定居上海。因此,他来苏州作“姑苏之游”当在入端方幕之后,此信亦应写于1907年之后。

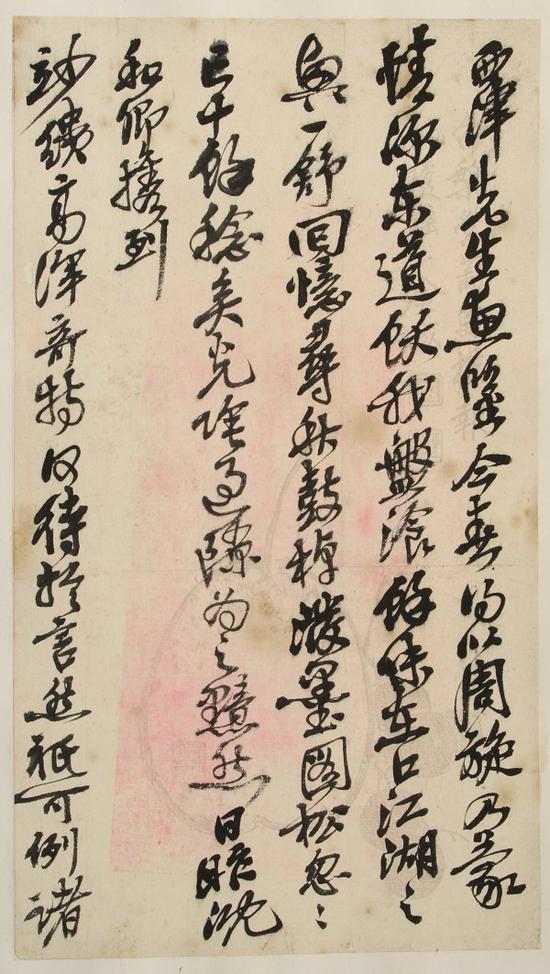

《情深札》:“西津先生惠鉴,今春得以周旋,乃蒙情深,东道饫我盘湌,余味在口,江湖之兴一舒。回忆寻秋鼓棹,泼墨图松,忽忽已十余稔矣。光阴过隙,为之黯然。” (见图6)

图6-情深札-1

图6-情深札-1 图6-情深札-2

图6-情深札-2此札回忆与顾麟士的交往,特别提到二人在十余年前以画会友,泼墨画松的情景。今所见吴昌硕作品中,较早以松树为题材的画,有53岁(1896)时所作《乔松寿石图轴》,由此向后推十余年,则此信书写时间当在1906年以后;而信的开头提到顾麟士对他生活上的帮助,则说明吴昌硕此时还居住在苏州,故写信的时间不会晚过1911年。

《肝肠札》:“示悉,日来肝肠大作,如廿五日稍好,必叩感扰。昨裁二纸,奉求法绘,讬尊管转呈,收到否?复颂鹤逸六先生安。弟俊卿。”

此札中提到“日来肝肠大作”,即吴昌硕1904年秋因肝病暴泻一事,这次生病幸获好友金心兰悉心医治,得以痊愈。故此札当写于1904年。

《游目札》:“立凡画二帧,挂之壁间,游目数日,未能窥其涯略,渭长可谓有子矣。兹奉缴,乞鉴入。专谢。即颂西津先生道安。弟俊顿首。”

此札称赞任预(字立凡)的画,说他继承了其父任熊(字渭长)的绘画技法。按:任预卒于1901年,生前与吴昌硕、顾麟士交往密切,亦是“怡园画集”的重要成员。从吴昌硕信中所言“渭长可谓有子矣”的口气看,当时任预还活着,因此,这封信当写于1901年任预死之前。

《老人札》:“鹤逸先生如晤,来印无甚出色,然亦不忘,各二元一方肯售,尽可收得。遵命圈出数方,祈酌行。“唯”字清仪老人谓是应对之意,读作上声。山东王文敏为盙斋集秦汉印谱,将“唯”字印收在官印后,谓是汉时小官也。复请道安。弟俊卿顿首。十五日。”

此札中提到的“山东王文敏”,即清末国子监祭酒王懿荣。1900年八国联军攻入北京时,王懿荣投北京护城河,殉节而死,后被清廷授“文敏”谥号。吴昌硕此处称王懿荣的谥号,说明这封信写于1900年之后。

《笺候札》:“鹤逸六兄惠鉴,久未笺候,想侍祉多福。昨于和卿处见画松,钦佩无极。弟画无师承,且有粗犷之气,欺东人而已,良用深媿,望时时有以教之。顷得虞山沈石友书(并俞函),奉鉴是不(否)确有此事,望便中复以数行为荷。弟衰象毕露,势不能迸弃笔墨事,苦境也。涵儿事已交替不能即归者,碍于情耳。迈儿糊口岭南,无□滋味,弟又不能令其不出,奈何奈何。专此布臆,即颂道安。缶弟顿首。”

此扎中提及“涵儿事已交替不能即归者”和“迈儿糊口岭南”等内容,即吴昌硕二子吴涵身体不好,而三子吴东迈在广东谋职,既辛苦又不得归。这些内容又可从吴昌硕写给吴东迈的信中得到印证[ 此信现藏浙江省博物馆,2007年9月曾在澳门艺术馆展出,见该馆所编《与古为徒——吴昌硕书画篆刻集》。],在那封信中,吴昌硕提到:

岁杪,盼汝(指吴东迈)归而竟不归,汝哥在膝下而复病风痧,我一身任事劳碌之处不足言矣,汝母尚安好。

从信封上的收、发信人的地址可以看出,此时吴东迈正在岭南总办北海兼钦州釐厂工作,而吳昌硕已迁居上海北山西路吉庆里923号。据其年表,吴昌硕是1913迁居吉庆里,1917年5月其妻卒。由此可以推断,他写给吴东迈的信应在1913年至1917年之间,故他写给顾麟士这封信的时间也应该在这段时间内。

此外,这批尺牍中曾多次言及吴昌硕吸食鸦片烟的事,据刘海粟老人回忆,吴氏48岁(1891)时就抽大烟了[ 见潘公凯《往事依稀忆阿寿——刘海粟老人谈话记录》一文中,载《西泠往事》第71页,西泠印社2000年出版。],因此这几通带有吸鸦片烟内容的信应写于这之后。

从上面分析的这几封信的内容看,我们大致可以推定这批尺牍书写的年代应在1890年至1912年之间,即吴昌硕四十余岁到六十余岁的时候,个别信札可能晚到七十岁所写,这也与其书法风格所对应的年龄相一致。

四。吴、顾二人在苏州时期的生活交往

这批信札绝大部分是吴昌硕写给顾麟士的,吴氏虽年长顾氏二十一岁,但二人因金石、丹青而结缘,志趣相投,交谊深厚。吴昌硕在苏州期间,在生活和书画创作方面都曾得到顾麟士的照顾和帮助,因此吴昌硕对顾麟士一直心存感激,并在与友人的言谈中时有流露,如清末名士冒广生是吴、顾二人的朋友,他在《鹤庐记》中说:

余来吴门游顾氏之园屡矣,因得识吾鹤逸(顾麟士),而余友吴子昌硕又时时为余称道鹤逸不去口。[ 此文载冒广生所著《小三吾亭文甲集》中, 故宫图书馆藏清刻本《冒氏丛书》。]

冒氏此文作于光绪二十六年(1900)五月,正是吴、顾二人在苏州交往最密切的时候。此外,我们今天还可从吴昌硕为顾麟士治印[ 吴昌硕为顾氏治印收入《吴昌硕印谱》164页、227页,上海书画出版社1985年出版。],为顾氏的藏印集《鹤庐印存》作序,以及他们合作的大量书画作品中,印证二人在艺术领域的亲密关系。但是,二人的友谊并不局限于金石书画的创作方面,实际上还体现在他们生活的各个方面,只是前人记述中罕有涉及,故交往中的诸多细节难以被后人所了解。

这批信札则恰好弥补了这方面记载上的缺失,从中我们看到,吴昌硕中年在苏、沪时期生活的很多事情,都获得顾麟士的帮助照顾,这是前人编写吴昌硕传记时没有提到,或虽有言及,却述之未详的。本文对信札中这些内容进行了分类,将二人的交往大致分为生活和艺事两个方面,其中生活方面的内容主要体现在顾麟士对吴昌硕的日常关照,以及他们与朋友交游雅集上;艺事方面则较多的反映了二人在书画艺术上的切磋与合作。事实上,这些类内容往往在一封信中兼而有之,为便于归纳,现将其作分别考述。

图7-佳菊札

图7-佳菊札1。生活关怀

中年旅居苏州的吴昌硕不仅仕途不畅,生活贫困,而且体弱多病,既有腰、臂、腕等筋骨之伤,又有内脏方面的疾病。在这些信札中,他多次提到自己的身体不佳,如:

《佳菊札》:“明日之游必大乐,弟未能同行者,以连日病骨楚耳。” (见图7)

《寒疾札》:“西津先生,弟于初四日忽作寒疾,今晨起床,面胀如皷,明日之叙只能坿分,不能亲到,敬祈转达。” (见图8)

图8-寒疾札

图8-寒疾札《枉顾札》:“鹤逸六兄亲家鉴,今春承枉顾,后弟卧病甚剧,未得握手一谈。”

《肝肠札》:“日来肝肠大作,如廿五日稍好,必叩感扰。

《芙蓉帖》:“病后心虚作跳,奈何。”

《扶病札》:“十三日腰楚可畏。”

《川道札》:“弟病,面部作胀,闷极闷极。”

《获扇札》:“委件俟臂稍可即涂,虑其不能佳耳。”

《拓本札》:“连日病臂,病期晕,稍愈容走访。” (见图9)

《足疾札》:“昨枉顾,以足疾未能走畣,怅甚。”

图9-拓本札

图9-拓本札此外,信中“小有不适”、“时作寒疾”、“连日卧病”、“骨节作痛”等话随处可见,这说明中年以后的吴昌硕,身体并不是很好,体内及腰、骨、四肢皆时有病痛发作。疾病的折磨不仅令他情绪低落,而且影响到他的对外交往,一些朋友之间相约的雅集活动往往因病甚而不得不取消;答应朋友的书画创作不得不推迟。这对一生好交朋友且对朋友诚恳守信的吴昌硕来说,是非常痛苦的,只能借书信向朋友倾诉,所以信中常有“闷极”、“奈何”、“怅甚”、“抱歉无已”等满怀歉意而又无奈的感叹。

作为朋友,顾麟士对身处困境的吴昌硕给予了很大的帮助,这种关怀全面而细致,吴昌硕对此亦心存感激,如:

《佳菊札》:“佳菊移到,四座皆馨,公之惠,我赊矣。”

《樱桃札》:“樱桃花秾艳可掬,当以好诗供养,东瀛之游不过如是,谢谢。”

《情深札》:“西津先生惠鉴,今春得以周旋,乃蒙情深,东道饫我盘湌,余味在口,江湖之兴一舒。”

《枇杷札》:“西津先生鉴,承惠枇杷,鲜美胜常,谢谢。”

《昨蒙札》:“鹤翁鉴,昨蒙偏劳,感谢无既。兹有恳者,昨啖东瓜茄子,颇得佳味,欲求转饬尊橱(厨)照造二品,能午饭时吃最好,未知可否?奉去洋乙元,祈转掷为荷。其间能弗用鸡汤,专用火腿等件,更感。因与病人相宜也。”

《今茄札》:“今茄子,明东瓜亦佳,总总费神也。”

从顾麟士所赠物品看,既有花卉和新鲜水果,也有各种饭菜美食;而吴昌硕虽表示感谢,但并不过分客套,甚至还依据自己喜欢的口味向顾麟士提一些要求,足见二人的亲密关系。此外,为缓解病痛的折磨,这时的吴昌硕开始吸食鸦片烟,还邀请顾麟士一同来抽,而顾氏也为他提供上好的烟膏。这在各家所著吴昌硕的传记中,很少提及。其实在清末民国初年,抽大烟是比较普遍的社会现象,郑逸梅曾在其文章中回忆幼年时苏、沪等地鸦片泛滥之情景:

犹忆予幼时,鸦片之普遍流行,甚于今日之卷烟,其价值较诸今日卷烟尤为低廉。吸鸦片者,十人而九。于是铜造之盘,银镶之枪,钢制之签,牙雕之盒,家家置备,以供客享。市廛间烟铺林立,往烟铺吸烟,不啻入茶坊品茗,酒肆饮酒,视为寻常之举。

图10-芙蓉札

图10-芙蓉札当时很多社会名流、艺坛名家皆有此瘾,而且富有之人对鸦片烟膏的质量非常讲究,象任伯年晚年沉迷鸦片烟,以致影响其绘画创作,便是艺术家中比较极端的例子。这批信札中有几处吴昌硕对顾麟士提及抽大烟之事,如:

《芙蓉札》:“承惠芙蓉,色、香、味具妙。” (见图10)

《边骨札》:“弟节边骨节作痛,狂吸黑饭,亦无用,可笑。” (见图11)

图11-边骨札

图11-边骨札《十二羊札》:“早晚或有官来吸烟。此上鹤道人。”

按:《芙蓉札》中所言顾麟士赠其“芙蓉”,非指芙蓉花,因为花只有色、香的描述,所言味道之妙,当是形容芙蓉膏的,芙蓉膏是大烟膏的别称,从此信内容可知,当时顾麟士曾馈赠给他上好的烟膏;《边骨札》中的“黑饭”亦是指鸦片烟,吴昌硕狂吸鸦片以止痛,但效果不明显,说明其骨痛之甚;《十二羊札》中所言“早晚或有官来吸烟”中的“官”字当是“空”字之误,此札为吴昌硕邀请顾麟士有空来同抽大烟,可见当是吸鸦片烟之普遍。

顾麟士给予吴昌硕的帮助既有精神上的,又有物质上的。这不仅缓解了吴氏生活上的困难,更使他在精神上得到了极大的安慰;吴氏对此的感激之情,亦溢于纸端。二人的真挚友谊可见一斑。

2。交游雅集

这批信札中还有一部分内容,提到了吴昌硕在上海、苏州时期与众多朋友交往的事情,很多顾麟士也参与其中,并为吴昌硕提供帮助,这对我们了解他在这一时期社会生活环境,以及他与作品上款中涉及到的人物的关系,具有借鉴和补充的作用。兹举几例加以考证。

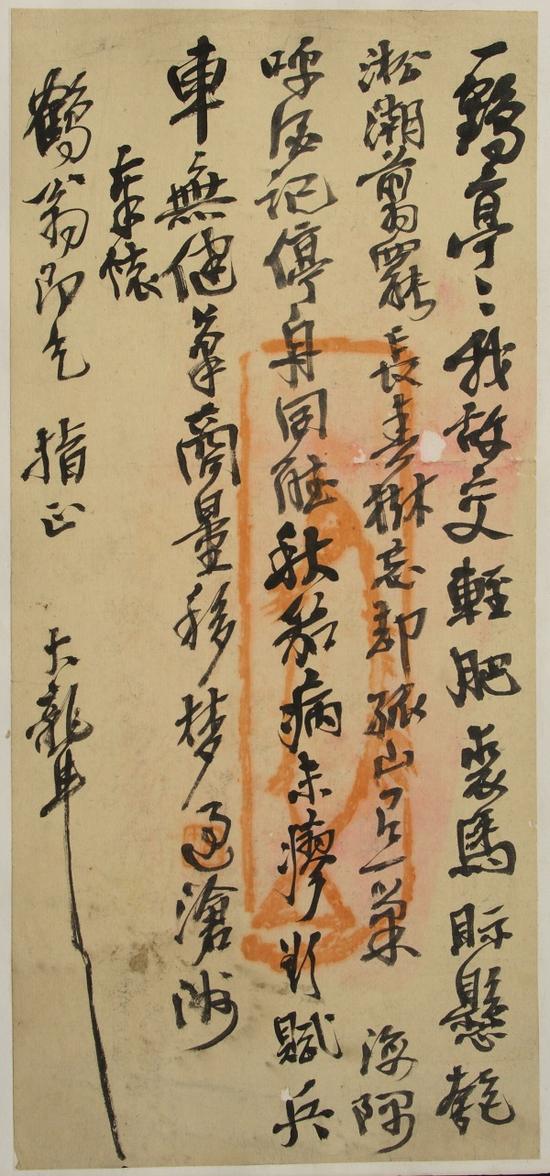

《天龙札》:“昨日天龙庵僧桂岑特来属,转求名园蔷薇之黄色者,因其庵内向有此种,劫后荒落,亟欲补植,以结佛缘。望鹤翁大护法许之,如何?” (见图12)

图12-天龙札

图12-天龙札《山塘札》:“鹤逸六兄鉴,山塘晤教后,以时作小病,未克走访,怅怅。前为方外交桂岑上人代乞黄蔷薇,承许,饬园丁扦就兹桂公待种,望面交为荷。桂公知琴善书,亦雅人也。” (见图13)

图13-山塘札

图13-山塘札这两封信前后说的是一件事情,即吴昌硕替天龙庵的桂岑和尚向顾麟士求移植顾家院中的黄蔷薇,前一封是求询,后一封是在顾麟士答应后,再加以确认,由此可见吴昌硕对朋友的事情的认真态度。其中所提到的僧人桂岑,是吴昌硕在苏州时的一名方外朋友,也是修养极高的文雅之人。吴昌硕在五十四岁(1897)时曾作《双钩丛兰图轴》,在画的长题中,他讲到作此画的经过:

丁酉二月与友人饮于僧寮……僧桂岑出示管仲姬《双钩兰花卷》,其用笔以绵厚见长,非若近世以故作柔弱为神韵也。伸纸拟之,与仲姬所作固相去天壤。

此画下端还有沈石友、张鸣珂等友人的题诗,可见桂岑和尚与当地文人多有交往,通过这张画的上吴昌硕的题跋,可以推断他为桂岑代求黄蔷薇一事也可能在这个时候。

《失候札》:“失候,抱歉。淇泉太史在此,恐无几日躭阁,拟与兄合请喫局,即叚名园(菜蔬贵精不贵多),可否?即求定期示悉。唯弟甚忙,请事欲求偏劳(即由尊处去请),应请陪客,亦由兄拟,大约藻卿必须在坐也,以外或心兰、屺翁、茶邨,总求我鹤逸六哥费神。”

此信中所提到的人物,皆是江浙地区的著名文人,亦是吴昌硕的艺坛挚交。淇泉,即沈卫(1862-1945),字友霍,号淇泉,浙江嘉兴人。清光绪二十年(1894)甲午恩科2甲2名进士,官翰林院编修,甘肃主考,陕西学政,是于右任的老师。善诗文,书法,晚年居沪鬻书,推为翰苑巨擘。吴昌硕墓门前石柱上的对联,即沈卫所撰。藻卿,即沈翰,字厚安,号藻卿。沈卫之兄,沈钧儒之父。心兰,即金瞎牛(1841-1915),长洲(今江苏苏州)人。往来上海,以鬻艺为生。晚年病目,失视后又复明,画益近古。金氏工画山水、花卉,墨梅尤具特长。著有《金瞎牛诗集》。屺翁,即费念慈(1855-1905),字屺怀,号西蠡,晚号艺风老人,江苏武进人。光绪十五年(1889)进士,改庶吉士,授编修。工书,精鉴赏,兼长山水画。茶邨,即顾潞,又名顾思潞,字茶村,长州人。性木讷,善绘事。除沈氏兄弟,其余三人和吴昌硕、顾麟士皆为“怡园画集”的主要成员,乃为画中好友。吴氏信中提到沈卫在苏州“恐无几日躭阁”,当是1900年即将赴陕西学政任,故打算与顾麟士合请饭局,并且用顾家名园,由顾麟士出面去请,信中话语省去很多虚伪的客套辞令,反映二人的亲密关系,以及这些人之间平淡如水的君子之交。

《十七日札》:“十七日准申刻,望屈驾缶庐(便衣)小酌,藉作笑谈,座中皆熟人(式之、鹭汀二公),弗却我为希。此请鹤逸六兄大人鉴。弟俊顿首。十六日。”

此信中所言式之、鹭汀二人亦吴昌硕的朋友。式之,即章珏(1865-1937),字式之,一字坚孟,又字茗理,别署蛰存,充隐,鸥边,晚号霜根老人。长洲人。光绪二十九年(1903)进士,官刑部主事;光绪三十三年,入端方幕中,曾任京师图书馆纂修等职。鹭汀,即洪尔振(1855-1916),字鹭汀。长洲人。光绪辛卯(1891)举人,曾任丹阳县令。以诗词闻名,去逝时吴昌硕曾作悼诗纪念。此札所约之聚会,又见于吴昌硕致章珏的信中[ 此信现藏北京故宫博物院。],其文云:

“十七日准申刻,屈驾至缶庐(便衣)小酌,座中皆极熟人,且有鹭公,弗却为希。此请式之仁兄大人鉴。弟俊顿首。十六日。”

从内容上看,这两封信大体一样,都是吴昌硕在前一天分别约请他们仨人第二天到缶庐小聚。话虽简短,但从其强调“便衣”、“小酌”、“极熟人”的用词,可以感受到这种聚会的私秘与放松;而信尾“弗却为希”的叮嘱,更反映了吴昌硕对这次朋友聚会的渴望心情。也许每日间与三两个亲密好友饮酒闲聊,赋诗挥毫,正是吴昌硕绝意仕途之后,最向往的生活状态。

五、顾、吴二人的艺事切磋

在这些信札中,吴昌硕与顾麟士谈论最多的是书画方面的事情。二人皆为当时书画名家,虽各自艺术成长经历不同,绘画风格迥异,却能够彼此包容,互相帮助。吴昌硕虽年长于顾麟士,但能勇于承认自己在绘画方面的不足,并在鉴定及创作上虚心向其求教;而顾麟士亦能将家中收藏慷慨的提供给吴昌硕临摹、借鉴,甚至对一些吴昌硕不擅长的题材,为其捉刀代笔、起画稿;此外,二人在自己作品的市场买卖中,更是彼此照应,替对方讨取润银。凡此种种事迹,于这批信札中皆有记载,现分述如下。

1。借摹藏画

吴昌硕学画始自其中年,他自言“五十学画”,其实五十岁以前已开始绘画创作。画史上论及吴昌硕学画时,都会提到任伯年对他的影响,1883年他结识任伯年,1887年移居上海之后,与任氏的交往更加密切,吴昌硕初学画的启蒙老师便是任伯年。据郑逸梅回忆:

伯年以梅竹稿给吴昌硕临摹,并对他说:“你是能书的,不妨以篆隶写花,草书作干,变化贯通,不难得其奥诀。”[ 郑逸梅《任伯年一百五十周年祭》,载《郑逸梅选集》第六卷,黑龙江人民出版社2001年出版。]

可见任伯年不仅引领吴昌硕走上绘画道路,更对他个人笔墨风格的形成起了关键作用。而吴昌硕虽初学任伯年,但不专师一家,更不墨守成规,凭借其极高的艺术天赋和金石、书法、诗词的修养,转益多师,无论古人今人、知名与否,均能取其所长。在吴昌硕众多画作的题款中,常可见“拟某某人法”,这里面既有明、清以来的写意画大家如:青藤(徐渭)、雪个(八大山人)、复堂(李鱓)、晴江(李方膺)等;又有与吴昌硕时代接近或同时的画家如:孟皋(张学广)、桂岩(张赐宁)、范湖(周闲)、立凡(任预)等。吴昌硕学画也从临摹前人作品开始,而所临学的这些人的画作,很多借自顾麟士的收藏,在其给顾氏的信札中,有大量篇幅是关于借摹或归还过云楼所藏各家画作的事情,如:

《游目札》:“立凡画二帧,挂之壁间,游目数日,未能窥其涯略,渭长可谓有子矣。兹奉缴,乞鉴入。专谢。”

《新罗札》:“新罗、忘庵二册,乞叚一观,或检二三种临之即缴也。” (见图14)

图14-新罗札

图14-新罗札《春水札》:“日昨感扰,至今饱。往奉缴册页二本(僧弥、南田),纨扇一柄(秋农),春水词,石鼎扇,共五件,乞检入。”

图15-倪册札

图15-倪册札《倪册札》:“倪册、冬心册(小册在内)、广东花册,一并奉缴,助我画兴不穷,深感深感。……存伯四幅尚在弟处,数日后再缴。” (见图15)

《范湖札》:“范湖画四幅奉缴,乞鉴收。临之再四,不能形似,可笑可笑。然笔下稍得门径,皆兄之赐也。” (见图16)

图16-范湖札

图16-范湖札《桂岩札》:“弟俊叩谢,承示桂岩画,气魄横出,不可捉摸,真神龙也。读再,少觉胸内勃勃有云起,徒仰慕而已。遵命午前奉缴。请鹤翁检入。”

《正奉札》:“正奉条,尊使持孟皋画来,得观,谢谢,十一日必缴也。”

上述信札中记载了吴昌硕借摹顾家收藏的周闲(范湖)、任预(立凡)、华喦(新罗)、王武(忘庵)、邵弥(僧弥)、恽寿平(南田)、吴榖祥(秋农)、金农(冬心)、张赐宁(桂岩)、张孟皋等人的作品,实际情况要多于上面所列的名家。今观吴昌硕题有“拟某家法”的画作,其创作年代基本上与他写这些信札的时间相吻合,这段时间正也是他绘画技法成长的重要阶段,而顾麟士对他的帮助则是不可或缺的。从信中内容可以看到吴昌硕临学绘画的一些细节,他不仅反复临摹,而且将其挂在墙上,连续几天时时琢磨;不仅学各家的绘画技巧,更细心体会画中所蕴涵的气韵,实践着他“画气不画形”的创作理念。

2。作品求教

吴昌硕不仅在临摹古画时,求助于顾麟士的收藏,在绘画创作和鉴定上也虚心向他请教。在他眼中,顾麟士家富收藏,又有家学渊源,得历代名家真迹而学之,乃是画学正统,而自己学画既无师承,且有粗犷之气,只能欺蒙不懂中国画的日本人而已,因此希望顾麟士对他的创作能时时有以教之[ 吴昌硕在《笺侯札》中说:“弟画无师承,且有粗犷之气,欺东人而已,良用深媿,望时时有以教之。”]。如:

《枇杷札》:“弟画得手卷,其粗已甚,本拟持以就正,今藉来使呈之,望赐一看,祈指摘为荷。复我数行,俾有进益,尤感。” (见图17)

图17-枇杷札-1

图17-枇杷札-1 图17-枇杷札-2

图17-枇杷札-2《大松札》:“大松粗粗告竟,红日又增色,特奉法鉴,如何?求明示。”

《惠纸札》:“惠纸照收,敬谢敬谢,检旧簏得拙画山水二纸,藉呈削正,不知有可取之处否?祈鹤翁示悉。”

信中讲到呈请顾麟士指正的画作,主要是山水、松树等吴氏所不擅长的绘画题材,而这正是顾麟士绘画的强项。顾氏山水继承了清初“四王”的画风,特别受戴熙影响较大,但其细腻淡雅的笔墨风格并非吴昌硕想要学取的,他只是想在山水画的创作上,对正统一路的风格有所借鉴。

在鉴定方面,吴昌硕也从顾麟士那里受益良多。顾麟士是当时吴中首屈一指的鉴定家,吴昌硕的信中常有鉴定的问题与顾麟士探讨,而且不局限于书画,还包括碑帖、器物,如:

《再奉札》:“再奉去二拓本(散盘、曶鼎),祈法眼一定真雁(赝)。”

《昨晤札》:“奉去《曹全》一本,拓甚精,祈法眼一鉴,是何时拓手。“因”字未有,“乾”字固未穿也。示知为希,碑望即掷回。” (见图18)

图18-昨晤札

图18-昨晤札《天池札》:“天池画钩出,奉缴乞收。弟以为断非庐山真面,且大不及前叚观之手卷。”

《走访札》:“走访不晤,怅怅。朱菊题奉。籀荘件,彼观之以为非精品,其有阮氏藏器拓本,皆伊墨卿太守题字者,已送邵中丞矣。”

《索题札》:“有人索题沈芥舟宗骞楷书,芥舟事实如有可查,乞代一翻为荷。” (见图19)

图19-索题札

图19-索题札在书画鉴定方面,吴昌硕虽然没有顾氏丰富的收藏可资参考,但他凭借多年临学各家作品的经验,以及自己对笔墨的感觉,对书画的优劣还是有较准确的判断。可以说,他的鉴定多与他的创作有关,他写篆书、隶书,因此对金石拓片的鉴定研究用力颇勤;他喜欢徐渭的画风,于是对其作品的真伪也有自己的看法。但吴昌硕对绘画史的研究,不及顾麟士系统全面,因此才有他乞顾氏代查清代画家沈宗骞事迹之请。

3。卖画、代笔

虽然顾麟士小吴昌硕二十余岁,但二人是亦师亦友的关系,在山水画的创作、书画鉴定和画史研究上,顾麟士是吴昌硕的老师;在书画生意上,二人又是亲密合作的朋友,他们的合作包括互求字画、代收润银,顾为吴代笔等,信札中对这些内容也有涉及。如:

《十二羊札》:“册叶与杨某(梅)同奉,画劣,十二羊(洋)牵入,惭媿惭媿。”

《来扇札》:“来扇五页,包皮上欲求书,而各扇匣又写“求绘”。老哥处来,弟无不可,不知究竟欲书欲画耳。鹤翁六兄示明为荷。”

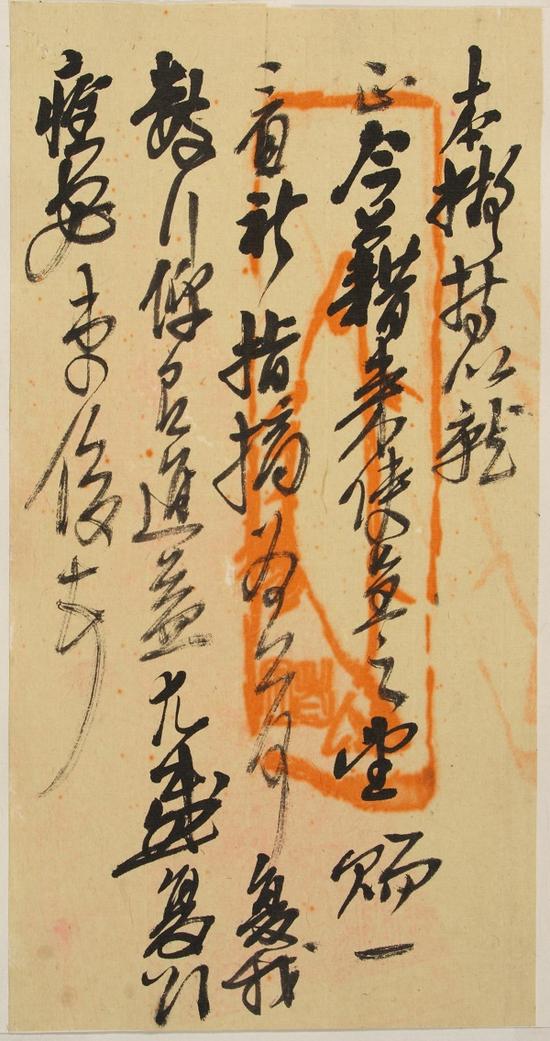

《法缋札》:“法缋山水册,遵命涂抹,乞鉴入赐教。”

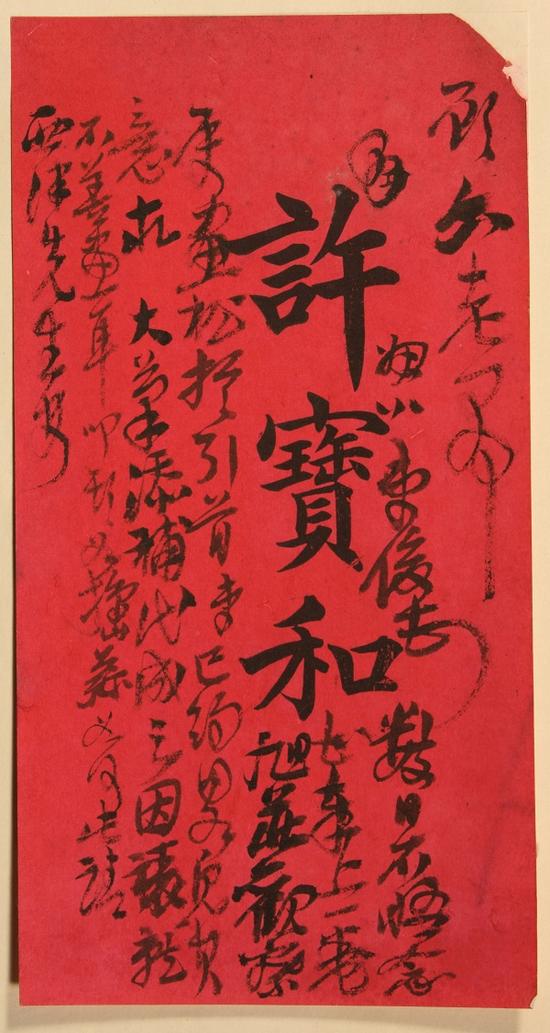

《写款札》:“遵命写款,复加印,攘美之诮在所不免。鹤逸先生如何教我?” (见图20)

图20-写款札

图20-写款札《不晤札》:“数日不晤,念甚。奉上一卷。旭庄观察属画松于引首,弟已约略皃(貌)其意,求大笔添补代成之。因裱就不善画耳。叩期如捣蒜,如何?” (见图21)

图21-不晤札

图21-不晤札《足疾札》:“兹有恳者,前松江府陈太尊命作《峰泖宦隐图》,弟告以不能画山水,而太尊必强之,不得已,求兄起一草稿,弟当依样图之,然只须粗疏笔法,若细腻者,弟又不能学步矣。” (见图22)

图22-足疾札

图22-足疾札按:吴昌硕以卖画为生是在他辞去安东令(1899),绝意仕途之后,信中所言通过顾麟士卖画得到十二块洋元,亦是其在生活上帮助吴昌硕的一种方式。而吴昌硕对顾麟士所求字画,则有求必应,而且颇为上心,《来扇札》对“求绘”,还是“求书”的询问,以及“老哥处来,弟无不可”的表态,无不显示出吴昌硕对顾麟士要求的重视。而《法缋札》所言吴昌硕奉顾麟士之命在其所画山水册上题字,则反映了二人以书画论交谊的朋友关系。

至于顾麟士为吴昌硕代笔的三封信,则为我们鉴定吴昌硕的这类画作,提供了重要的参考信息。以前我们只知道吴氏晚年有其学生、儿子为其代笔,而这三封信至少反映了如下几个信息:首先,顾麟士给他的代笔有三种情况,一种是顾麟士作画,吴昌硕只题款、盖印,画作中完全没有吴氏笔墨;另一种是吴昌硕自己起的画稿,再由顾麟士补全完成;最后一种是顾麟士替吴氏起草画稿,再由吴昌硕自己完成。其次,吴昌硕不善于在熟纸上作画,《不晤札》中所说“因裱就不善画”,即因装裱之后,纸不吸墨,呈熟纸特性的缘故。最后,吴昌硕只能画粗疏笔法的山水,而细腻笔法的山水画则学不来。

从上述这些信的内容可以看出,顾麟士对吴昌硕的帮助是周到细微的,而吴昌硕对顾麟士给予的帮助,一方面心存感激,同时这种感激又没有丝毫卑微低下之气,说明二人虽然有贫富之差,却无贵贱之别。在双方心目中,都把对方看作是逸趣相投的朋友,在书画艺术领域,他们的交往是平等的、相互信任的。

六。小结

吴昌硕是中国近代美术史上最伟大的艺术家之一,他对当时和后世的金石、书画的创作都产生了巨大的影响。今天关于吴昌硕研究的材料来源,主要包括他的诗文集、书画作品、往来信札,以及亲友、弟子们的回忆等。在这些材料中,诗文和书画作品是研究其艺术成就的主要依据,而亲友及弟子们的回忆则涵盖了吴昌硕生活与艺术成长等各方面的情况。但这两部分材料都有其局限性,诗文、书画作品虽然较直观的展现了他各个阶段的艺术特点,却无法传达其作品背后的创作过程与细节;亲友及弟子们的回忆虽然弥补了这方面的不足,但后人追忆难免有讹漏、溢美、甚至曲护等不实之辞掺杂其间,不可能做到完全准确而客观。而信札则是当事人言行的直接记录,它较之公开展示的作品,有其私密性;较之后人的主观追忆,有其客观性,这也正是这类材料的珍贵性所在。因此,吴昌硕与他人的往来信札,正是我们现阶段全面深入研究吴昌硕的第一手材料。

但是,利用信札进行研究也有一个困难,即作者在信中的语言表述往往不够完整,这种简化了的表达方式对于当事双方而言在沟通上没有任何困难,但对于后人的理解却是极大的障碍。而要克服这个障碍,充分利用信札的资料,就必须具备两个条件:一是信札数量要足够多,这样可以通过前后几通信札的排比组合,将单个信中不完整的内容拼接起来,还原信中所言事件的来龙去脉;再有就是能够与写信人的作品及后人回忆录相结合进行研究,以二重证据或三重证据的方法来保证资料的完整性和记载的准确性。

所幸,利用这批吴昌硕信札资料作研究的上述两个条件都具备。首先,吴氏大量且集中写给一个人的信札,保证了信中所言某些事情的完整性;其次,通过将信札内容与其作品及后人的记载等互相参考,不仅可以帮助我们推定信札书写的大致时间范围,还为我们深入探究吴昌硕在生活习惯、日常交往、情绪变化、以及艺术探索和成长等各方面的细节,提供了第一手的证据,从而帮助我们补充和订正其传记与年表中的缺讹。这也正是这批信札的历史价值所在。

(作者系故宫博物院书画部研究人员)