标题:齐白石的知己:徐悲鸿

2018年03月12日 澎湃新闻

华天雪

齐白石到北平后艺术上的知己好友,主要是两个人:陈师曾和徐悲鸿。陈师曾与齐白石的交往,在1917年至1923年间,短短数年,但他对于齐白石的“衰年变法”,起到了关键的催发作用。徐悲鸿与齐白石的交往,在1928年至1953年间,长达二十五年。不妨说,徐悲鸿是齐白石艺术盛期的好友,对于推介齐白石的艺术,起到了很大的作用。那么,他们是怎样的知己呢?

一、草庐三请

齐白石何时与徐悲鸿相识?白石老人自己的记述是不准确的。

齐白石与徐悲鸿合影

齐白石与徐悲鸿合影《白石老人自述》在回忆1920年经历时说:“经易蔚儒介绍,我和林琴南交成了朋友。同时我又认识了徐悲鸿、贺履之、朱悟园等人。”但这一年,徐悲鸿已在法国留学,显然是白石老人记错了时间。徐悲鸿于1917年12月到1919年1月14日第一次逗留北京,恰好从1917年11月24日到1919年4月,齐白石回到了家乡,彼此不可能相见。他们的相识,只能是徐悲鸿第二次来北平,即1928年11月中旬至1929年初,即他应李石曾之邀任北平大学艺术学院院长期间。吴作人在《追忆徐悲鸿先生》一文中记述了徐悲鸿此行归来的谈话:“这次去北平,最大的收获是结识了几位很有艺术才能的画家,他们有坚实的绘画基础,也富有创新的精神,其中最重要的一位是多才多艺的齐白石先生。”

1928年徐悲鸿三请齐白石任北平大学艺术学院教授一事,已经成为艺坛的一段佳话,但人们的说法也有不同。林木认为没有徐悲鸿请齐白石任教的确切记载,而是早在1927年林风眠已邀齐至北平艺专任教的;王震则认为徐悲鸿上任后确曾三访齐白石并聘其任艺术学院国画教授,而“林于1927年春虽邀过齐任教,但林于是年暑假辞职后,齐并未续任,才有1928年秋徐悲鸿三请齐白石的事”,而且“林风眠请齐任教虽是事实,但因年代久远,又没留下详细的资料,也影响不大”。

事实上,两种说法都有一定的偏差。在齐白石的《自述》中有:“民国十六年,我六十五岁。北京有所专教作画和雕塑的学堂,是国立的,名称是艺术专门学校,校长林风眠,请我去教中国画。我自问是个乡巴佬出身,到洋学堂去当教习,一定不容易搞好的。起初,不敢答允,林校长和许多朋友,再三劝驾,无可奈何,只好答允去了,心里总多少有些别扭。想不到校长和同事们,都很看得起我,有一个法国籍的教师,名叫克利多,还对我说过:他到了东方以后,接触过的画家,不计其数,无论中国、日本、印度、南洋,画得使他满意的,我是头一个。他把我恭维得了不得,我真是受宠若惊了。学生们也都佩服我,逢到我上课,都是很专心地听我讲,看我画,我也就很高兴地教下去了。”类似的话齐白石也曾跟齐良迟“唠家常”说起过:“我六十五岁那一年,我记得最清楚的,在西京畿道路的西边有一所玻璃顶房子的洋学堂,名字叫国立北平艺术专门学校,校长是林风眠。一天,林校长到我家来,请我到他的这所洋学堂去当国画教席……我是不敢答应的。过了些日子,林校长又来请我。这次林校长讲了许多使我放心的话,称赞我的诗和画如何如何的好。当时,屋子里的朋友听了,也跟着劝我去。林校长这样恳切的心意,着实使得我不好再推辞了,也就答允了他。”对于林风眠的聘请,齐白石起初有顾虑是正常的,而得到校长、同事和学生的肯定和尊敬,他也是很愉快的。齐白石对此印象深刻,叙述得也详细、清楚,说明对其影响不可谓“不大”。只是所说的“再三劝驾”,不能确定究竟是几次。齐白石在《自述》中接着说:“广东搞出来的北伐军事,大获胜利,统一了中国,国民革命军到了北京,因为国都定在南京,把北京称作北平。艺术专门学校改称艺术学院,我的名义,也改称我教授。木匠当上了大学教授,跟十九年以前,铁匠张仲飏当上了湖南高等学堂的教务长,总算都是我们手艺人出身的一种佳话了。”由中专性质的艺专改为大学性质的艺术学院,连带由教习改称教授,是林风眠走后的事情了。从这一段话可以肯定,齐白石随着艺专的改制而成为“教授”这一事实,但他到底有没有“林辞职后他亦辞职”?如果没有,徐悲鸿何必要“三请”呢?

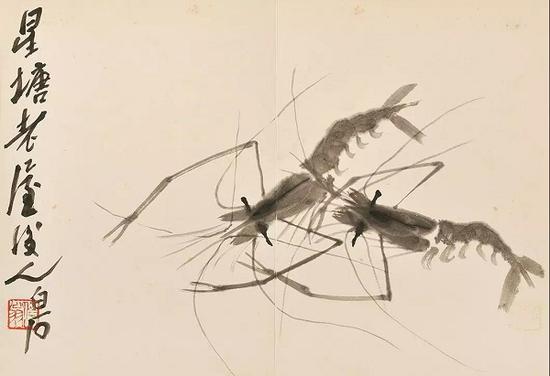

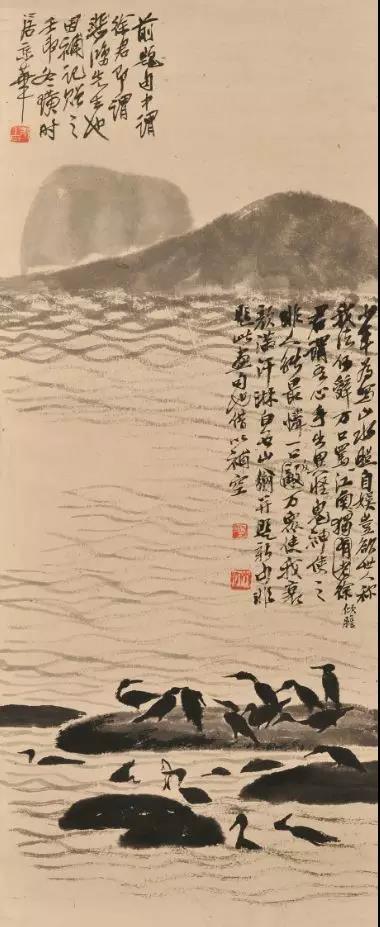

寻旧图

齐白石 无年款 北京画院藏

寻旧图

齐白石 无年款 北京画院藏在《白石老人自述》中,对于徐悲鸿的“三请”,只字未提。但在20世纪30年代初,齐白石曾以叹惋和怀念之情作《杖藜扶梦访徐熙》,寄赠徐悲鸿:“草庐三请不容辞,何况雕虫老画师。深信人间神鬼力,白皮松外暗风吹。戊辰秋,徐君悲鸿为旧京艺术院长,欲聘余为教授,三过借山馆,余始应其请。徐君考试诸生,其画题曰‘白皮松’。考试毕,商余以定甲乙,余所论取,徐君从之。一朝不见令人思,重聚陶然未有期。海上风清明月满,杖藜扶梦访徐熙。徐君辞燕时余问南归何处,答曰:月缺在南京,月满在上海。作画寄赠徐君悲鸿,并题二绝句,犹有余兴,再作此幅。借山吟馆主者。”此外,徐悲鸿自己也曾明确说过“曾三访齐白石,请教授中国画系”。齐良迟在《白石老人艺术生涯片断》一文中也曾转述齐白石的话说:“记得在我六十九岁时,徐院长亲自登门很多次,为我画了一幅油画像,那是一幅坐在椅子上的半身像,画得很了不起,像得很。……徐院长一定要聘我再去任教。咳!我是实在累得不得了,很想息息肩。以后他又来过多次。一再的请,很希望我能去。徐院长既然心诚如此,我就顾不得这大年纪,被他请了去。好在教大学,也不是第一次了。这次教完课,徐院长亲自送我到家。”“从这以后,我和徐悲鸿成了忘年之交。”齐良末也曾在文章中转述父亲的话:“徐先生真是有耐性的人哪,我两次没答应他,第三次他还是客客气气地来请,我平生爱脸面,不好再推辞,只好教教看。”

以上文献表明,在林风眠的“再三劝驾”之后,也确有徐悲鸿之“三请”(或者“多请”)。所以需要徐悲鸿再来“三请”,或者是因为齐白石已经辞职,或者是因为学校改制、换校长等原因而停聘、待重聘。因此,齐白石改称为“教授”,是因为艺专已提升为艺术学院,但这是因徐悲鸿的再次聘请才得以落实的。

二、忘年交

齐白石与徐悲鸿之间交往的资料,主要见于王震编著《徐悲鸿年谱长编》、蒋碧微著《我与悲鸿》、廖静文著《徐悲鸿一生》、北京画院等收藏保留的若干书信以及相关文章。从这些资料可知,他们是双层意义上的知己——人际关系上的知己和艺术追求上的知己。这里先谈第一个层面。

齐白石比徐悲鸿年长三十二岁。他们是真正的忘年交,情谊深厚。他们认识不久,徐悲鸿便回到南方,但二人“书信往返不绝”,“徐悲鸿的行径,有时可以从齐白石先生口中,获得一二”。徐悲鸿如果到北平,大多有书信提前告知齐白石,如“本月终想来平一行,但祈勿告人”,“年终鸿必来旧都”,“移居未竟,因迟数日之行,下星期一(十九日)必能启程”,“鸿下月必来平”等等。除了每到北平的拜访,徐悲鸿在北平的活动,包括朋友延请、画展等等,齐白石也大多到场,这对于深居简出、在北平画坛不常走动的齐白石来说,是相对难得的。

有某年徐悲鸿致齐白石函:“昨日汉怀先生送来画扇,生趣洋溢,拜谢之至。初汉怀先生精书此扇,既竟,必欲得尊画相配。因托迪生兄矫悲鸿名义奉求大作,一面致书于鸿告知其事。彼知吾二人雅谊,翁必见允也。讵翁书到后彭书方到,遂陷迪生以捏造之嫌。是友人善意,顿成罪戾也。今得杰作,惟鸿一人便宜而已。伏恳先生勿责难迪生。拜祷无量。敬请道安。悲鸿顿首。九月六日。”汉怀即彭汉怀(1876—1952),字斗漱,号斗漱居士、漱琴庵主,湖南湘阴人。能书画,尤以篆刻知名于时。迪生即吴迪生,为民国时期北京刻竹名家,他的名字在《徐悲鸿年谱长编》中曾多次出现过,如1935年2月初“在平与华北文学艺术界人士周作人、齐白石、王青芳、杨仲子、陈绵、刘运筹、吴迪生合影”,1935年2月9日“在齐白石先生家,赴吴迪生之午宴”,1935年2月10日“晚,乘平浦特快列车离平返宁。到站送行者,有蒋梦麟、杨仲子、熊佛西、刘运筹、孙雨珊、吴迪生、王青芳二十余人”等等。若不是深知齐徐二人关系的朋友,大概是万不敢假托名义骗画的;若不是假托徐悲鸿的名义,齐白石也不一定会上第三者的当。这种“捏造”之“罪戾”,既是友人间的善意,又正是“二人雅谊”之证明。

随着交往的加深,徐悲鸿成为齐白石非常信任的朋友,甚至在北平和平解放前夕的“去留”这个大问题上,齐白石也信任并听从了徐悲鸿的劝告。据廖静文回忆:“当我们像往日一样,走进他那个安静的庭院时,却发现老人家正满面愁容地坐在画室里。见到我们,他连忙颤颤巍巍地站起来,衰老的脸上已失去了往常那种安宁、沉静的笑容。这时,我们才知道他也受到了恫吓。有人对他造谣说,共产党有一个黑名单,进北平后,要把这批有钱人都杀掉,名单中就有齐白石。于是,白石先生怀着深深的忧惧,正准备立即携带全家老小,离开北平。”对于一辈子“伤乱”的齐白石来说,“乱”是他最怕的事,因“乱”而背井离乡而思乡,以至于不能落叶归根,成为他一生最为纠结的情感,太太平平地过日子也就成为他最大的渴望,而他对付“乱”的办法主要就是逃离(除了在抗日战争那样的民族灾难中,他无处可逃,他选择了闭门不出,或者说他逃到了自己的家里)。在他的交往圈中,能打消他的恐惧和顾虑的,恐怕只有徐悲鸿。徐悲鸿率领北平艺专留下来的举动,应该在齐白石的心里起到了极大的稳定作用——“白石老人一向对悲鸿怀着最大的信任,他那双疑虑重重的眼睛里渐渐闪出了亮光,满布愁容的脸上展现出微笑。他毅然取消了香港之行,还殷勤地挽留我们吃了湖南风味的午餐。当我们起身告辞时,他又像往常那样,安详地拄着手杖,送我们到大门口。”去除一定成分的文学描述,文中所表现的齐白石对徐悲鸿的信任,还是比较可信的。

廖静文在回忆中还有:“有一天,齐白石先生满面愁容地由他的儿子搀着,眼睛里含着泪水,来到我们家。”说的是1950年,服侍齐白石七年之久的护士夏文姝负气离开,致使年届九十的齐白石情感上不舍,生活上也极为不便。一贯“协助处理齐白石的生活”的徐悲鸿,让廖静文设法找到夏文姝,劝其回心转意,夏不肯回来,他就几次登报招聘新的护士。这可以见出徐悲鸿夫妇介入齐白石家事之深,以及老年齐白石在心理上对他们的依赖。而对于有一定老年性疑虑心理特征的齐白石来说,能形成这样的依赖,靠的绝不是一般的交往,而是日久年深的熟识和情谊。

齐白石在北平艺专的位置、名誉、待遇等问题,也都有徐悲鸿为之做主,甚或抵挡“风雨”。解放初,齐白石在中央美院的待遇问题,是徐悲鸿特别关心的。他曾有信函谈到给齐白石“增薪”之事:“前呈文化部拟每月增白石先生月薪二百斤,已批来否?待批到,此约须由院中专人送去。告知齐先生,每月须交三尺条幅四件,请勿迁延。本年尚须补足,因吾已与文化部言明,我有责任也。悲鸿。”此信大约写于1949年,使用的还是“国立北平艺术专科学校”的信笺。1949年7月的教务会议上,学校开始讨论为教师增加月薪之事,当时因物价和流通货币的不稳定,月薪以小米斤数计。事实上,在华大三部并入北平艺专前后,学校人事变动很大,有人主张停聘教课较少的教员,显然包括齐白石。在人事上还有一定发言权的徐悲鸿,显然干预了此事,这封信就是很好的证明——徐悲鸿以齐白石每月交作品的变通方式,坚持聘请齐白石并保证他的薪水。这样做,是以他个人的名誉向政府担保的。对此,身为军管会代表的艾青在《忆白石老人》中也曾有所涉及:“听说白石老人是教授,每月到校一次,画一张画给学生看,作示范表演。有学生提出要把他的工资停掉。我说:‘这样的老画家,每月来一次画一张画,就是很大的贡献。日本人来,他没有饿死,国民党来,也没有饿死,共产党来,怎么能把他饿死呢?’何况美院院长徐悲鸿非常看重他,收藏了不少他的画,这样的提案当然不会采纳。”

三、收藏与推介

徐悲鸿对齐白石作品的收藏始于他们相识之时,之后便一发不可收拾。廖静文说:“白石先生每有佳作,必寄悲鸿,悲鸿便按白石先生的笔单,将稿酬寄去。那时,正是白石先生精力旺盛,创作最成熟的时期,悲鸿购藏他的佳作极多。”的确,在现存徐悲鸿给齐白石的信中,对此类事也多有提及,如“三两笔之虾蟹小鸡请多作几幅”,“倘有杰作,乞为留下”,“兹特汇奉大洋贰佰元,乞察收。前欠四十元又取六尺紫藤一幅及横幅荷花一幅,照润有余,即请翁再赐墨宝一些可以。鸿一星期后即出洋,半年方归。此半年中得意之作,均乞为我保留,鸿必不负翁之苦心”,“大横幅不妨再试(先写芦花鸡之类再向上画),倘得佳幅必不让诸他人。三尺小幅及册页及横幅”,“前承赐杰作多幅,感荷无极”等等。经过多年的购藏,齐作在徐悲鸿的收藏中数量是最多的。据曾任徐悲鸿纪念馆副馆长的郭味蕖说:“悲鸿先生一生中所收藏的白石老人的画就有一百件。这些作品又是件件精湛,坊间不可多见。其中如芭蕉、棕树、残荷、葫芦、玉蜀黍、扁豆、紫蝶、牵牛以及虾米、鱼蟹、小鸡、鼠蛙、草虫等,都是具有代表性的精品。又有《白石墨妙册》二本,老人得意的花鸟草虫于册内表现无遗,那就更是绝品了。”此外,徐悲鸿的常用印如“荒谬绝伦”、“吞吐大荒”、“江南布衣”和一寸九分见方的大型名章“徐悲鸿”,也均出自齐白石之手。这种尽己所能的竭力收藏,除了深深的喜爱,对徐悲鸿来说,还有为他理想中的未来的国家美术馆积累有价值的藏品的责任,这是他自觉担当起来的社会责任,令人肃然起敬。

《玉米小鸡》齐白石

纸本设色 1949 徐悲鸿纪念馆藏

《玉米小鸡》齐白石

纸本设色 1949 徐悲鸿纪念馆藏 《白石墨妙册》(其一)十一开之五

齐白石 纸本墨笔 无年款 徐悲鸿纪念馆藏

《白石墨妙册》(其一)十一开之五

齐白石 纸本墨笔 无年款 徐悲鸿纪念馆藏不仅自己收藏,徐悲鸿还带动了朋友圈对齐作的收藏(就像他带动了对任伯年的收藏一样),所谓“虾蟹小鸡之类册页请多作几幅,托吾购翁画者皆至友,不同泛泛”,及“大作两件均收得,翼如之扇已嘱径以酬金奉寄先生矣”等等。

徐悲鸿对齐白石的推介不仅限于这种小范围的收藏行为,还尽可能地通过展览等公开的方式,为人们了解齐白石创造机会。在徐悲鸿的1933年赴欧巡展、1935年之后避居广西、1939年南洋筹赈活动等几次远行中,均将收藏的齐作随行携带,遇有机会,或联展或个展,向海内外介绍齐白石。如1939年3月18日徐悲鸿到达新加坡的首次筹赈画展,展期八天,“徐先生觉得时间太长,遂建议在最后三天加入中国近代名家的作品……其中展出任伯年的作品七十六幅,齐白石的作品一百多幅……将画展再一次推向高潮”。又如,1943年5月29日,徐悲鸿“应中国文艺社之邀,将所藏齐白石之国画五十余幅,在该社开展览三天,并于是晚七时在该社讲述齐白石之艺术创作。指出白石先生虽年逾古稀,从未稍懈其创作,国运其初的丧乱,形成他逃避的心境,读其金石字画,评味其诗词,念其生平努力之真诚,艺术是人格的发展,他的艺术是他人格高超的表现”等等。

1946年1月9日,徐悲鸿与沈尹默还曾为1月7日至10日在重庆西路口社会服务处举办的“齐白石画展”,共同在重庆《和平日报》发表启事:“白石先生以嵚崎磊落之才从事绘事,今年八十五岁矣,丹青岁寿,同其永年,北平陷敌八载,未尝作一画、治一印,力拒敌伪教授之聘,高风亮节,诚足为儒林先光,胜利以还,画兴勃发,近以杰作数十帧送渝展出,邦人君子景慕先生绝诣,得此机缘,以资观赏,信乎所谓眼福不浅者,谨为缀言以介。”此则启事与齐白石给弟子姚石倩的一封信,似有联系:“去年之秋,有重庆飞兵到北平军中,有湖南人某甲,此人对白石甚好,所谓无益反有捐。谓白石之画在南方价高,惟重庆愿得予画者众。一日,某甲因军事欲之重庆,与予言曰:‘我有重庆友人,求我带画多幅,以供同好’云云。予素无存画,强凑廿幅三尺者,册页十张。某甲到重庆未久,未及分应画事,北平以电报催归。某甲匆匆将予画交与徐悲鸿。徐君不知某甲欲分应何人,只好为予展览。其画乃凑合之物,未能尽工。闻骂之者甚众,如是失败。弟逢人欲骂予者,弟可答其详实,大事平靖。若轮蹄通行,望弟来京华一见,予有往后事件相托也。”如果这两个材料确相关联,亦可见徐悲鸿的堪托付和对齐白石作品不遗余力的推介。

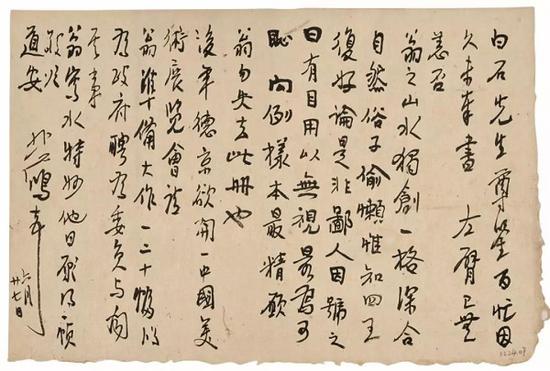

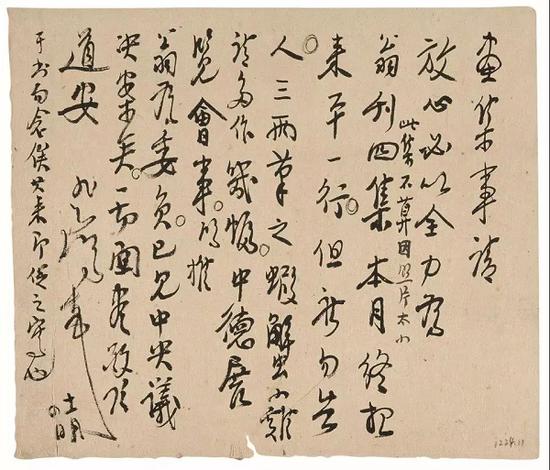

《信札》

徐悲鸿 无年款 北京画院藏

《信札》

徐悲鸿 无年款 北京画院藏 《信札》

徐悲鸿 无年款 北京画院藏

《信札》

徐悲鸿 无年款 北京画院藏北京画院存的几封信函中还有:“鸿下月必来平,无论如何大作(尤其翁得意之作)不可让他人购去,至祷,因有绝大意义也。”所谓“绝大意义”,指的就是“后年(即1933年)德京欲开一中国美术展览会,请翁准备大作一二十幅,鸿为政府聘为委员与闻其事”。而且,徐悲鸿不仅要齐白石为展览留出“得意”之作,还“推翁为委员,已见中央议决案矣”——正如徐悲鸿自己所说“鸿有所谋,必欲先生俱”。

徐悲鸿还曾在信中说:“先生已有千古,乘此精力尚健之时,写画数百幅藏于椟中,不必贱价售之。俗人悲鸿倘一日有微力时,必设一画院尽以陈列吾白石翁画,以愧三百年来仰人鼻息之小丈夫也(任伯年除外)。”不妨可以看作徐悲鸿对齐白石在艺术上的鼓励、肯定和期许。

《白石山莊

欧阳渐 托片》 纸本1934年 北京画院藏

《白石山莊

欧阳渐 托片》 纸本1934年 北京画院藏在这几封信函中,还有徐悲鸿向齐白石推荐其他书画家并代为索字、诗的内容,如“借山图最好请摄出一二页(托囗囗囗囗囗,不必大张),即祈先生以册之大小之纸写信其上,俾鸿可以剖纸分求诸老题诗。不然者人必艰于着想,虽允为诗而不可强与催促也”。“竟无先生为先生书白石山庄苍劲已极,谨寄奉。”“昨特走访欧阳先生,示以尊函,为先生求彼联扇各一,借山馆题诗亦以尊意裁纸三幅告之。惟竟无先生意以未见图难以着想。此老最矜持,凡所作稍不如意,便撕成粉碎,不可强也。鸿必能得其佳书以报,先生勿念。当世善书者除竟无、右任两公外,尚有弘一和尚即李叔同,亦师曾当日好友。竟无先生书格高调古,镕铸汉魏,愈大愈佳;于书倜傥风流,特多逸气;弘一则遒劲谨严,又雍和简雅。皆与王远郑道昭争一日之长者也。尚有两人:一为钱振锽名山,一为方还唯一。唯一先生上星期逝去。钱先生隐居毗陵,不问世事。二人之书在李颜之间,其人格尤孤高可敬。”“于公处已数次函催,迄乏消息,但彼固允命且言乐为之也,姑俟之如何?”等。在这种交流中,甚至有“此纸作画写字均受墨好用,先生盍一试?”的内容,足见他们在艺术上交流、切磋之广泛。

合作画历来是文人之间交流、雅玩或共襄盛举的活动。齐徐二人也有过合作画,如《徐悲鸿年谱长编》记载1935年12月31日《北洋画报》第1342期发表了吴迪生寄赠的齐徐合作的《猫鼠图》,其中徐悲鸿画猫,齐白石题:“乙亥正月第二日齐白石”。猫为徐悲鸿所擅长,鼠是齐白石常画的题材,乙亥(1935)年的阴历年徐悲鸿在北平,正月初二应该是他刚到北平,拜访了齐白石并合作了此作。如前述,徐悲鸿这次来北平,吴迪生陪伴较多。而发表的日期又临近丙子鼠年。

《妙极其微》,齐白石画水、水中蝌蚪及岸边青蛙,落款“白石”,徐悲鸿题:“妙极其微。悲鸿布地,戊子夏日。”占大半面积的岸上坡地出自徐悲鸿,所题“妙极其微”,此处可以理解为“生动”,是徐悲鸿对齐白石一贯的褒扬。尽管略具西洋水彩画特征的背景与齐白石的用笔不很协调,但合作画往往是史料价值多于艺术价值。

《斗鸡》

齐白石 徐悲鸿 纸本设色 1947 徐悲鸿纪念馆藏

《斗鸡》

齐白石 徐悲鸿 纸本设色 1947 徐悲鸿纪念馆藏另有一件《斗鸡图》,题:“丁亥小除夕停电之际,暗中摸索,为刘金涛君糊窗,悲鸿漫笔。”画两只一高一低相向而立的公鸡,大概是因为“停电”,没有继续将背景画完。画面右边有题“九十四岁白石补石并花草”,在高处的公鸡下方补写石头及石边丛草。此作为裱画师刘金涛所有。从款题看,分别为1947年和1954年,即齐白石的补写是在徐悲鸿已经离世,但自己并不知情的情形下画的,应该是刘金涛促成了这样的合作,也算是最令人感伤的合作画了。

《奔马图

》徐悲鸿 纸本墨笔 1938年 徐悲鸿纪念馆藏

《奔马图

》徐悲鸿 纸本墨笔 1938年 徐悲鸿纪念馆藏文人之间因一些特别值得纪念的事情而互赠作品也是常有的事,除了前面提到的齐白石寄赠徐悲鸿的《杖藜扶梦访徐熙》,他们之间相赠的最有趣的一幅画,要算1938年徐悲鸿赠齐白石的《奔马》——贺齐白石老来得子之喜:“白石翁七十八岁生子,字之曰良末,闻极聪慧,殆尚非最幼之子,强号之曰末耳。故人固无长物,且以远方,因写千里驹为贺,廿七年九月,悲鸿在桂林。”这类以友情为基础的诙谐、幽默,是“秀才人情”,其表达也是十分文人化的。

四、艺术知己

我们通常把徐悲鸿和齐白石分别看做20世纪中国画两大类型——中西融合型和传统型画家的代表,他们不仅在对中国画的理解、追求、探索方向以及具体技法等方面均存在很大差异,而且在年龄、身份、性格、知识背景、处事方式等方面也有很大不同,那么他们之间建立起密切联系的基础又是什么呢?

齐白石与徐悲鸿(右一)、吴作人(右二)、李桦(左一)合影

齐白石与徐悲鸿(右一)、吴作人(右二)、李桦(左一)合影吴作人在《追忆徐悲鸿先生》中曾说:“当时他发觉北平艺术学院的国画教学基本上是掌握在保守派的手里,而他的素来主张对陈陈相因、泥古不化的所谓‘传统’,要进行改革。他的大胆吸收新的以写生为基础训练的主要教学方向,是不见容于当年画必称‘四王’,学必循《芥子园》的北平艺术学院的。尽管还有少数有新意的画家如陈衡恪、姚茫父等人,但他预见到他在北平是孤掌难鸣的。他在北平住了不到三个月就束装南回了。徐先生在北上之前……就先向我们说:‘我这次去平时间不会长的,是去看看,也许不久就回来。’”春季开学,当徐悲鸿又回到中大艺术科的西画课堂上时说:“这次去北平,最大的收获是结识了几位很有艺术才能的画家,他们有坚实的绘画基础,也富有创新的精神,其中最重要的一位是多才多艺的齐白石先生。”对于自觉担负起复兴中国美术、改良中国画大任的徐悲鸿来说,其“大胆吸收新的以写生为基础训练”的教学方向,在中央大学艺术科初试成功,基本没有遇到什么阻力,这一方面因为他主要负责的是西画组,他的这一教学主张也主要实施于西画组,而写生本就是西画的基础训练之一;一方面因为这是一个新组建的科组,教学上是从头开始,还没形成什么“传统”,谈不上有什么阻力。但在有一定历史和教学传统的、中国最早的国立美术学院里,徐悲鸿要实施自己的教学主张,就没那么容易了。对此徐悲鸿有足够的估计,而且估计得很准确——真的“不久就回来”了。

从上述吴作人的回忆可以看出,徐悲鸿对齐白石的激赏主要基于三个方面,即“有坚实的绘画基础”、“富有创新的精神”和“多才多艺”。徐悲鸿所说的“坚实的绘画基础”,应该是指齐白石所具备的一般文人画家没有的写实能力;“富有创新的精神”,应该是指齐白石“衰年变法”之后,独特而个性鲜明的绘画面貌,即“他认为齐白石最突出的表现是在艺术上的独创性”;“多才多艺”,应该是指齐白石的诗书画印、工笔写意、山水花鸟人物等各方面的“全能”。

可以说,齐徐关系的基础主要就是基于以上两个方面,即在北京画坛受到的压力和艺术上的认同(主要是徐悲鸿对齐白石的认同)。

徐悲鸿与北京画坛的正面接触共有三次。第一次是1917年12月至1919年1月,因结识蔡元培而受聘于北大画法研究会,并以《中国画改良之方法》一文崭露头角,但对于相对传统和保守的北京画坛来说,他这个人微言轻的年轻人的这套改良中国画的主张,并没有掀起多大的波澜。第二次是1928年11月至1929年1月末(或2月初),受北平大学校长李石曾之聘,出任当时已是“残局”的北平大学艺术学院院长,仅三个月,就因“枝节丛生”、“棘手万分”、教学主张无法贯彻而辞职南返。第三次是1946年8月至1953年9月去世,尽管他深知北平画坛的状况并接受了上一次的教训,带来了一大批教员,但还是闹出“三教授罢教”这样激烈的事端。历次的经历表明,徐悲鸿是不见容于传统画家阵容相对强大的北平画坛的。

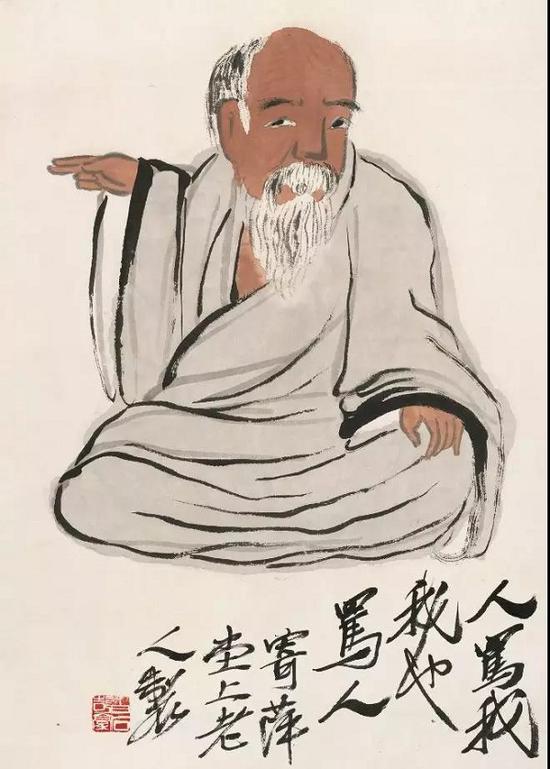

《人骂我我也骂人》

齐白石 北京画院藏

《人骂我我也骂人》

齐白石 北京画院藏齐白石遭到北京画坛的排斥,是双方面作用的结果。一方面,北京画坛普遍认为齐白石的诗书画印都太过粗野(所谓“如厨夫抹灶”)、没有来历,连带对齐白石的穿戴、做派也看不惯;另一方面,齐白石的性格和处事方式也起了一定作用,他不善交际、寡言语、怕惹事、厌是非,只想关起门来,清清静静地做自己的诗、画自己的画。他的印语“一切画会无能加入”、“还家休听鹧鸪啼”和题画句“人骂我我也骂人”,就很生动地体现出他对北京画坛(特别是20年代北京画坛)的疏离态度。

徐齐二人虽然都是从艰难困顿的生活环境中走过来的,但是却造就出不同的性格。徐悲鸿因此而有着强烈的改变境遇并有所作为的抱负和固执的性格,欣赏和依恋英雄侠义所带来的心理安慰,不仅在绘画上钟情于古典的英雄侠义精神的表现,而且侠义精神也成为其日常行为的巨大动力,在面对困难时往往意气用事或越挫越勇。齐白石本有直率的性格,但由农民而画家的身份使他屡遭白眼,对此他选择了退避三舍、慎言慎行,尽量让自己远离是非。但这并不意味着他不懂是非,相反他对是非还相当敏感,这从其《自述》中可以见出——《自述》中涉及最多的除了经历、身世、亲人,就是有恩于他及非议于他的人与事。这样的经历使得齐白石的“报恩”思想要重于同时代的很多画家,所谓“门人知己即恩人”,而他“一生最知己的朋友,就是徐悲鸿先生”,所以对于徐悲鸿,他有这样的“报恩”情感。相识不久寄赠徐悲鸿的《杖藜扶梦访徐熙》,就可以看做齐白石对徐悲鸿的最早报答,所报之事也在长跋中展露无遗,即徐悲鸿对他的看重和尊重,除了三请其出山,还在考试学生时完全依其意见定评成绩,这样的尊重是齐白石从未领受过的。其中“白皮松外暗风吹”一句,最能体现二人当时共同的境遇。徐悲鸿注重风景(或山水)的地域特征,每到一地,遇有机会,就会以有当地特点的景物出题考试。白皮松为北京特有树木,是徐悲鸿考试学生的题目。齐白石巧妙地用这个有地域特点的考题喻指北京画坛,用“暗风吹”喻指徐悲鸿为请他执教所承受的压力,以及二人在北京画坛所受到的排挤。在艺术上,徐悲鸿是勇敢的,齐白石也是勇敢的。齐白石所说的“胆敢独造”四字,也可以概括徐悲鸿的艺术态度。这是二人关系的首要基础。

在齐白石的《自述》中仅有两次提到徐悲鸿的名字,一次是前面提到的相识,一笔带过;另外一次则是:“我向来反对宗派拘束,曾云:‘逢人耻听说荆关,宗派夸能却汗颜。’也反对死临死摹,又曾说过:‘山外楼台云外峰,匠家千古此雷同’,‘一笑前朝诸巨手,平铺细抹死功夫’。因之,我就常说:‘胸中山气奇天下,删去临摹手一双。’赞同我这见解的人,陈师曾是头一个,其余就算瑞光和尚和徐悲鸿了。”这里齐白石说的主要是他对山水画的看法。虽然他的山水画“布局立意,总是反复构思,不愿落入前人窠臼”,但在他所有题材的画中,山水画受到的非议最多,也最不受美术界和收藏界认可,所以在“五十岁后,懒于多费深思,曾在润格中订明不再为人画山水”,是既无奈又不甘的。

徐悲鸿留下来的六十余万字的文章,一个最重要的内容就是以写实为标准重评中国画史,其结论是褒扬花鸟画,贬抑山水画和人物画,所谓“吾国最高美术属于画,画中最美之品为花鸟,山水次之,人物最卑”。对于中国画人物画的改良,徐悲鸿留学归来后,一定程度地融入素描因素,自认为找到了行之有效的方法;但对于他投注精力不多的山水画,不仅他试图把西画写生渗透到中国画基础教学的设想难以在北平画坛实施,而且在当时画坛中也难找出他堪为大力推介的模范。正是在这样的寻找中,他看到了齐白石的山水。

《春水绿弥漫》

齐白石、徐悲鸿 纸本水墨 约1940年 徐悲鸿纪念馆藏

《春水绿弥漫》

齐白石、徐悲鸿 纸本水墨 约1940年 徐悲鸿纪念馆藏 实际上,齐徐二人对山水画的看法是有同有异的。在反对动辄论宗派、讲来历,反对重临摹、轻创造,提倡师造化上,二人观点相近;但在如何创造上还是有很大差异的。齐白石追求真实感受之后、删繁就简式的、大写意的胸中山水,并大胆创造出前无古人的山水画;徐悲鸿则追求“画树知为何树,画山可辨远近,画石堪与磨刀,画水可成饮料”的实感。所以徐悲鸿对齐白石的山水最看重的是其创造性,而非临摹来的,正如他给齐白石的信中所说:“吾推重齐白石者,正因其无一笔古人而能自立(此节尤重要)”,“闻师造化矣,不闻师古人也,试问古人何师?甚矣!浅人之误人也”,“翁之山水独创一格,深合自然。俗子偷懒,惟知四王,复好论是非。鄙人因号之曰:有目用以无视最为可耻”,“翁写(山)水特妙,他日愿得一帧”。齐徐二人在艺术上的这一点“同”,是他们保持后半生交往的很重要的因素,而同样是尊重齐白石的林风眠,或许就是因为缺少这样的基础而没有继续交往。这提示我们,对艺术的某些认识上的共同话语,也许是画家交往的相对牢固的基础,哪怕他们被划分在不同的类型里,哪怕他们只在某个方面存在“同”,哪怕他们各自还存在很大的“异”。

在对齐白石山水的推介上,徐悲鸿有可能是贡献最大的一个人。1930年9月开始谋划、1931年6月为之撰序、1932年出版的《齐白石画册》,可以说是徐悲鸿尽心竭力的结果,这是齐白石的第一本以及生前最后一本以山水为主的画册。

针对齐白石山水突出的独创性和被认为粗野、无来历的指责,徐悲鸿在《齐白石画册》序中,从头至尾抓住的是一个“变”字,并对“变”作出了自己的解释。一向崇尚儒学的徐悲鸿,在艺术上也以“中庸”为追求,这从他和谐、含蓄、温润浑融、不浮滑、不刻露、极少剑拔弩张或顿挫沉郁的绘画面貌上即可见出。他理解的中庸,就是“致广大、尽精微”,“奉平正通远温顺良好为中,而斥雄奇瑰异者为怪”,崇尚“气度雍容”,鄙夷“犷悍疾厉”。他认为艺术要“变”,而且“变”是艺术的最高境界,所谓“至变而止”,但一定要“正变”——“正者能知变,变者系正之变”,既不能为变而变,也不能从一开始就变。“变”是“经验所积”,但也不是所有有积累的人都能达成的,它是一种“拟之不得,仿之不能”“出诸意料以外”的境界,要达到这样的境界,除了积累,还一定要“具精湛宏博之观”,绝不是“似是而非”的“浅人”的“粗陋荒率之败象”所能体现的。他认为齐白石的山水就是这种具“中庸之德”的正变,既有“具备万物,指挥若定”的雍容气度,又有“真体内充”的广大,“妙造自然”、不“断章取义”的精微,更有儒家所行之大“道”,在艺术面貌上不“徒袭他人形貌”,在品德上也不是“尽得人形貌者犹自诩”者所能相比的。总之,这区区四百字的序言,可以看做从艺术和为人双方面为齐白石“正名”,将之推至儒家的最高境界,列入不多见的大画家的行列,所谓“虽翁素称之石涛,亦同斯例也”,极尽褒扬,无以复加,而且毫无客套,非常真诚,这从持续半生的友谊和不遗余力的收藏中可以得到证明。在徐悲鸿著文评价的近四十位同时代画家中,唯有齐白石获得了如此至高的评价。

《山水

》齐白石 纸本墨笔 无年款 徐悲鸿纪念馆藏

《山水

》齐白石 纸本墨笔 无年款 徐悲鸿纪念馆藏对此,齐白石将感恩体现在赠徐悲鸿的一幅山水画上:“少年为写山水照,自娱岂欲世人称。我法何辞万口骂,江南倾胆独徐君。谓我心手出怪异,鬼神使之非人能。最怜一口反万众,使我衰颜满汗淋。”只要是徐悲鸿认定的,他的“胆”量几乎是无边的,这一方面源自其艺术上的自信和判断,一方面源自其个性,所谓“一意孤行,固执己见”,又何惧“一口反万众”?

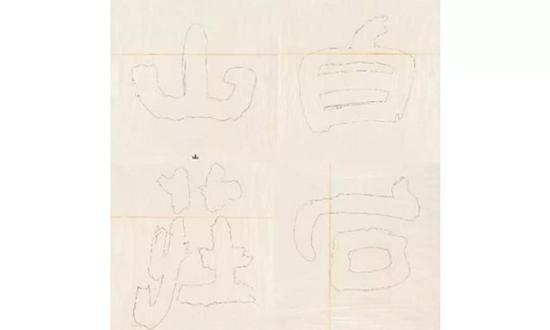

《知己有恩》

齐白石 北京画院藏

《知己有恩》

齐白石 北京画院藏在徐悲鸿的引荐下有幸结识齐白石的郭味蕖回忆说:“1956年的初秋,我在画家徐悲鸿纪念馆又一次接待了白石老人。那时他刚刚知道了徐悲鸿先生辞世的噩耗,立即赶来。他在徐悲鸿先生故居会客厅的沙发上默默地坐了很长时间,眼睛凝神不动,心里在寻思着什么。后来他的口角动了一下,说出了‘影像’两个字,我们才知道白石老人是要看看悲鸿先生的像片。他站在悲鸿先生的影像前,眼里含满了泪水,一定要跪拜,大家怕老人过于激动,在劝说下,才深深地鞠躬,然后被搀坐在椅子上。悲鸿先生是白石老人的知友,是‘最怜一口反万众,使我衰颜满汗淋’的倾胆知交,悲鸿先生的逝世,是民族艺术的重大损失,怎能不使白石老人伤感呢?这一次就是我最后和白石老人的会见。”齐徐二人情谊之深长,令人动容。一个九十六岁的老人要坚持的“跪拜”和“深深地鞠躬”,其间最多的含义还是深深的感恩,这种情感超越了年龄、派别甚至艺术本身,深刻地印在齐白石的心里,也留在20世纪的中国画坛。

徐悲鸿曾在听说齐白石背后盛赞自己作品后,不胜“感愧”地致信称赞齐白石“古道照人”。年龄、经历、艺术追求等各方面存在很大不同的齐白石和徐悲鸿,能建立起如此深厚的情谊,成为相知相惜的知己,除了他们有上述不多的共同点,还因为他们有“和而不同”、“求同存异”的宽厚和容量,有视艺术为生命的情感,性情中都有纯净、单纯、诚挚的东西。也许,这就是所谓“古道”,是值得我们怀想、记取和学习的一种精神。

(本文由北京画院提供,原载北京画院公号)