标题:《山海经》里的神兽可能长什么样子

2018年06月28日 澎湃新闻

记者 高丹

原标题:杉泽:《山海经》里的神兽可能长什么样子

《山海经》为“史地之权舆,神话之渊府”。它作为中国志怪古籍,大体是战国中后期到汉代初中期的楚国或巴蜀人所作,是一部荒诞不经的奇书。《山海经》收藏山经5篇、海外经4篇、海内经5篇、大荒经4篇,所述内容主要是民间传说中的地理知识,包括山川、道里、民族、物产、药物、祭祀、巫医等。保存了包括夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等远古神话传说和寓言故事。

《山海经》成书年代早,历代多有研究与刊刻,学者刘锡城在《全像山海经图比较》序言中指出:根据东晋陶渊明的“流观山海图”、学者郭璞的“图亦作牛形”和“在畏兽画中”的记载和论述,说明早在2000多年前的战国时代,曾有“山海图”流行于世。而且据说《海经》部分是图在先、文后出,因而“以图叙事”的叙事方式,至少在战国时代就已形成一种文化传统”。但是在之后的流传中,《山海经》的图都散佚了,现在可见的明清时期刊刻的《山海经》版本中,有部分当时的人根据描述所绘的山海异兽图,但看起来都有些“辣眼”。

以“狌狌”为例,《山海经》中记载为:“有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌,食之善走。”

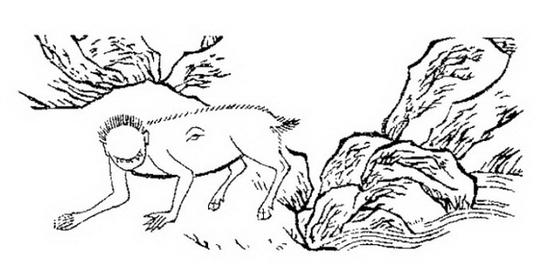

明崇祯时期刊本,郭璞注、蒋应镐绘图的《山海经》中的狌狌形象是这样的:

清金阊书业堂藏板的吴任臣注的《山海经广注》(十八卷、图五卷)中所绘的狌狌是这样的:

此书中所绘的其它“异兽”也非常质朴:

此书中所绘的其它“异兽”也非常质朴:

最近,中南博集天卷文化传媒公司与湖南文艺出版社联合出版了青年画家杉泽(原名李一帆)的《观山海》,书中,杉泽绘制了近200个《山海经》中的神人异兽。在接受澎湃新闻的专访时,杉泽称,自己所绘的异兽图为“一种商榷”,整个《观山海》是以绘画为主题的对于异兽形象的一种想象和塑造,“《山海经》到了我们这个时代,应该加入我们这个时代的想象与表达。”杉泽说。

《观山海》的第一个神兽也是《南山经》的狌狌,杉泽对其进行了如下的表达:

杉泽从《山海经》中具名的300多个神怪中选择了近200个,参考《中国妖怪百科全书》《山海经注释》《中国神怪大辞典》等史料,摸索出一个个神怪的形像,并且以传统中国绘画中的石青、石绿、朱砂、黛褐、金等颜色描绘,对诸多神怪进行纤毫毕现地呈现。有的是只绘神怪的形像,有的则是对整张画面铺色晕染、营建一种让人心旌摇荡的玄妙氛围。

杉泽毕业于四川大学艺术学院,国风美学画师,自由艺术工作者。已出版《黑白画意——专业手绘插画攻略》与《洛煌笈》等。

从“百鬼”到“观山海”

从“百鬼”到“观山海”采访中,杉泽谈到最开始他是用钢笔绘画,承袭西方的那种绘画方式,只是在图画边缘的空间感延伸的时候加入一些水墨的晕染的效果,但是后来他觉得水墨更有趣,于是绘画有了从黑白线条到电脑加线条加晕染再到直接用纸质和水墨来画的一个转变。

他的微博上持续更新的两个系列就是“百鬼”系列与“观山海”系列。之前有一张他的作品在网络上被盗用得比较严重,甚至被人装裱以后明码标价放到网店去卖,就是如下这张:

杉泽说这张画中是偶然所得,“我家养了很多植物,我外婆修剪植物的时候会把剪掉的枝条插瓶,那天她刚好把一个枯树枝插进一个白瓷瓶,那个枝条显得很优雅,白瓷瓶好像也有了生命,我就想到了这样的一种结合。”

杉泽喜欢画树,他觉得树很安静,但是安静的同时又有一种记录时间的力量,树用生长的方式把它经历的展现出来,“比如一棵树哪边向阳,它一定会将那一边长得更葱茏,它经历了什么狂风暴雨,折了什么枝,它都很诚实地记录在自己的身上。我一眼就可以看到它成长的经历、看到时间的痕迹。”

杉泽所绘“灵枫”(局部)

杉泽所绘“灵枫”(局部)他为这幅画所配的文字写:“《述异记》:南中有枫子鬼,枫木之老者人形,亦呼灵枫焉……《化书》:老枫化为羽人,亦曰枫鬼”。采访中,杉泽说:“传说中枫树老了一遇风雨就变成人形。但是我总觉得史书的记载之外应该也有一些故事性,但是史书中没有把故事说完整,我猜想它一定有什么前因后果,比如它为什么变成树精,为什么没办法离开,我就在想是不是它像白蛇一样在等一个人或者是有一种执着的情绪在,我就想通过我的表达方式去诠释。”

相比于《观山海》,杉泽在微博持续更新的“百鬼”系列的绘画有更强的情境感,似有“羚羊挂角”偶发的情韵,其画中框定的某刻,又暗含了更为深远的时间。且无论是“中国百鬼”系列还是“观山海”系列的绘画,杉泽都会从中国古籍中找到文字的描述,这样营造画境时也给人一种心理上的依傍——某物系向来有灵,而非一时的捏造。

如下图他画“朏朏”:他写道:“《山海经·中山经》:有兽焉,其状如狸,而白尾,有鬣,名曰朏朏(音翡),养之可以已忧……从此长乐无忧。”

杉泽介绍:“百鬼”与“观山海”系列是用不同的手法去表达,“百鬼”系列是收的状态、比较静的状态,《观山海》是读书读的很高兴、特别爽的,突然确定了某个异兽可以用某种方式来表达的那种比较有张力的、向外放的状态。

“观山海”:重在查资料以“造型”

《山海经》中以只言片语来讲述某个异兽,如《山海经·北山经》载:“钩吾之山,其上多玉,其下多铜。有兽焉,其状羊身人面,其目在腋下,虎齿人爪,其音如婴儿,名曰狍鸮,是食人。”晋代郭璞注:“狍鸮:为物贪惏,食人未尽,还害其身,像在夏鼎,《左传》所谓饕餮是也。”郭璞认为狍鸮就是《左传》所说的饕餮,但《左传》所说的饕餮是人,而非兽,而鸮是猛禽,也非兽类。郭璞还注释说“狍鸮的形象可在夏鼎上看到”。

明崇祯时期刊,蒋应镐绘图的《山海经》中将狍鸮画成这样:

“目在腋下,虎齿人爪”这样的表述还是超出我们的想象,也是绘画的难度所在,杉泽对其的“塑形”,满足了这两个条件以外,加入合理想象,同时也符合其凶猛食人的习性。

杉泽告诉记者他的绘画过程:“首先是看书,知道中国有哪些鬼怪,但是并不知道它具体呈现在画面中是什么样子,我就带着这些书里的描述到处走走看看,有时候一念闪过:这个画面特别适合我之前看到的某一个鬼怪。这两种结合起来,就有一种情感在,可能是孤独、快乐、但总会有一种让我比较欣喜的东西。”

以“观山海”系列为例,杉泽称,自己会画想象空间比较大、有很多讨论空间的形象,“比如九尾狐,它是具有鲜明想象和有审美高度的一个东西,它的形象在后世的传说中不断变化,它的寓意也跟着时代一起变化,像这种再去探索就很有意思。但是《山海经》中的一些记录寻常事物的文字,比如哪里哪里生活了一只小猪,这样想象空间有限的我一般就不去画了。”

“至于那种经过历代的塑造传到现在的形像,它经历了那么多时代,达成了一种共识,它有其存在的意义,是要尊重的,没有必要为了打破而打破。但是该怎么结合时代去做一些改变呢?我觉得要从另外一个视角去解读,比如记录下来的是吃人的是凶狠的,那么它不吃人的时候呢?它一个人的时候呢?会不会呈现另外一种效果?”杉泽说。

“比如我画过一朵莲花里开了一个白蛇,我一直在想白素贞应该怎么画,大家对白素贞的印象更多停留在一些影视作品中她遇到许仙以后的样子,但是我更想画出她还没遇到许仙之前的白蛇的样子。我一直没想好怎么画,后来我看到我们那儿有人在江边放河灯,我一下子就觉得白蛇刚化形的时候是不是也放着河灯寄托她化人的一个祈愿。”

杉泽谈到绘画“观山海”系列最大的难度就是如何较为准确地塑形,“观山海没有特别多的场景的烘托,主要是造型的,造型就要查阅很多资料来确定它是不是对的。比如说起牛尾,很多人想到的牛尾都是细细的那种,但我画的一些牛尾是一撮毛,其实天山那边的牦牛尾巴就是一撮毛,所以不能用周边看到的所有事物来评价异兽的形象。”

除了“塑形”,具体到绘画中所用的配色也要斟酌。杉泽谈道,《山海经》的创作时代是春秋战国到汉朝的时候,尤其海经这一部分是当时的楚国人写的。刚好九凤就在海经,九头鸟是楚国的神鸟,楚国人又尚红,所以画九凤的时候,杉泽就着意使用红色调去画。此外,异兽身上的配饰与花纹的元素,杉泽也会到一些器物器皿上去寻找,“有时候会看《天工开物》,也会借鉴比如博山炉的一些造型和线条等等。”杉泽说。

九凤

九凤 妲己的配色和花纹的造型就参考了一些古代的器物

妲己的配色和花纹的造型就参考了一些古代的器物杉泽称,自己很喜欢吴道子,之前他也学习过敦煌壁画上的一些技巧配色,到现在画鬼怪,他喜欢用场景去表达一种氛围感。他喜欢画家董源、李成,“我很喜欢他们作品中的气势恢宏,但是在气势恢宏之外,他们又可以把一些小的情感点、小的冲突点有特别细腻的表达,比如范宽的《溪山行旅图》。”

杉泽喜欢画在纸上的感觉,他称一笔笔落在纸上非常安心。《观山海》中,复杂一点异兽他常常要画好几天,每天画九、十个小时,有的甚至要画一周多。