标题:洞若观火:房义安评艺术家那危作品

那危作品——洞若观火

文 /房义安

绘画,是中国年轻艺术家那危的情之所钟。他的艺术作品环绕其对世界的宏观之见,亦令他在其上站稳脚跟。那危对作品内容和形式的种种实验,稳固了他作为中国艺术家的身份。

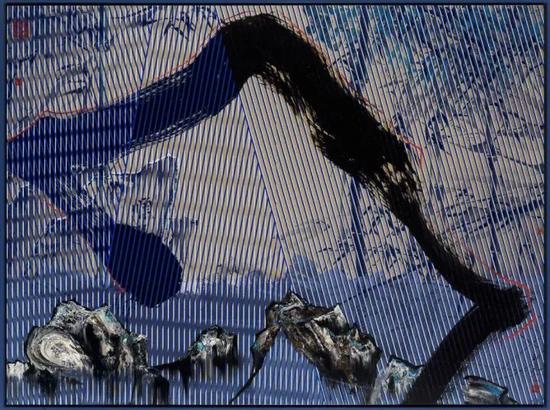

那危 《竹石江山图4》 布面油画、绢本中国水墨 150x200cm 2016

那危 《竹石江山图4》 布面油画、绢本中国水墨 150x200cm 2016 过去三十年,中国艺术叙事的扩展,已经超越最具想像力的想像。直至八十年代初为止,社会现实主义的有限观点,尚能满足其政治功能。但随着时间过去,时代变迁,人们需要更多新观点;在灵巧敏捷的二十一世纪,新媒体表达更多新观点,以建造更新的对话和交流。艺术家一直面对的挑战就是:寻找新的议题和主题,用单一的声音,为全世界每个独特观点发声。

对有才华的人而言,寻找自己的艺术声音 (然后达致成功),听起来好像没有什么难度。但是,才华其实远远不够,就像不少优秀的艺术家付出后就会发现:缺乏纪律的话,哪怕你才华盖世,也是徒劳无功。成功需要坚毅和努力。不过,辽宁出生的艺术家那危对此非常了解:他过去十多年的作品清楚表明这点。

那危生于1982年,在鲁迅美术学院毕业,取得艺术学士及艺术硕士(MFA)。那一代的艺术家,相对较早一代而言,不再面对极为巨大的社会、艺术、文化及政治束缚。为了逃脱那些束缚,不少八十年代初期的艺术家想方设法移居到日本、澳洲、美国和欧洲,进一步发展事业。但那危和他的同辈则留下来,并从急促都市化而来的巨大教育转变及社会机遇而得益。因此,那危这一代的艺术家所产生的绘画作品,已为我们带来无数艺术惊喜。

纵观那危过去十余年的作品,他每次发展新系列时,都一直稳定地挑战自己,创作更新鲜的作品,为社会不同观点发声。无论他用什么风格创作,由具象主义到高写实主义(Hyperrealism),由抽象主义到超现实主义 (Surrealism),那危的叙事角度都以其天资聪颖,把个人理念、大自然、灵性及日常大千世界融为一体。虽然画中的图像都是诉说着实实在在的现实、被囚禁的自我和世事错综复杂的不定表象,不过艺术家并非想我们去思考自我或世事表象,而是所有世事背后的隐藏动机:由压抑、怒火到爱恋,由同理心,到暴力与偷窥癖而引发的性兴奋等。

那危 《独生系列-石头》布面油画 250x200cm 2008

那危 《独生系列-石头》布面油画 250x200cm 2008 那危 《迷陷系列-安晚光阳No.8》 布面油画 200x150cm 2007

那危 《迷陷系列-安晚光阳No.8》 布面油画 200x150cm 2007 那危 《0.1mg系列-柔软的暴力》布面油画 200x250cm 2008

那危 《0.1mg系列-柔软的暴力》布面油画 200x250cm 2008人很容易就能强烈感受到这些充满情感的现实背后,有着恶梦般的潜能,他几个现实/超现实的青春系列很适切把这点反映出来,包括“独生系列”(2006– 2009)、“迷陷系列”(2007)、“0.1mg 系列”(2007) 及“春无力系列”。他的世界黑暗幽微,带着简约主义和世界末日之感,画中人穿着蓝白间条的医院病人袍服,就像被异化的疯子,迷失于游荡之中,画面充满能量。在这里,我们是旅人,在其作品的情欲特色中尤为真切:嘟起的诱人樱唇、丰满的胴体、硕大的乳房,组成了那危的“迷陷系列”。然而,即使作品带着这种愉悦,那危这个时期的艺术作品依然渗透着一种异化感,阴沉的颜色亦使之更为美丽。这个时期的作品中,诸如《消毒》 (2007) 和《柔软的暴力》 (2008) 十分特出;其视觉叙事之直接,令其完全无法被误解。

随着那危继续进步,成为一位专业艺术家,他并没有抛开早期作品那种初生之犊的气魄。除了自己拥有的种种技巧,诸如调色、工艺和说故事,他把自己所有自信都倾注于近年的作品,糅合抽象、具象和山水,平衡着抒情和平淡,创出种种有趣的叙事。而且,他的心依旧自由如初。

那危 《被挤压者-完美是一种错觉 No.6》布面油画 190x280cm 2013

那危 《被挤压者-完美是一种错觉 No.6》布面油画 190x280cm 2013那氏的早期系列带着一种形式,一种现实主义的路线,仿佛约束着观众,鼓励他们迅速集中焦点,凝视画面。而他过去三年左右的作品则更加富于动感,色彩丰富,节奏流畅有力,但仍然保留着某些早期作品的核心形式。试由“被挤压者系列”(2013– 2016) (布面油画) 纹理精致的矩形和圆形地毯开始。骤眼看去,这些大师级作品极其像真,仿佛只是寻常的羊毛地毯而已。可是,当我们再仔细一看,就会意识到这些全部都是画作:那些非比寻常的质感,是那危把管状油画颜料,直接挤到小心准备好的画布上而成的。这样的“地毯油画”是艺术和工艺的结合,那危透过这些作品,希望指出“传统已经步履蹒跚。现在,已变成一些令我们看不透的东西。”

那危 《无题-被挤压者6》 布面油画 150cm(直径)2013

那危 《无题-被挤压者6》 布面油画 150cm(直径)2013那危的调色技艺和说故事技巧之高妙,一个绝佳例子就是双联屏画作《被挤压者-完美是一种错觉No.6》。画作的质感显示一种紧致的软笔书法,在卷曲打结的颜料里缠绕打转,就像说着一个更广阔的世界,远远超越一张传统图腾装饰的地毯。这种运用颜料的方法,是源自那危在数年前“不小心踩到地上几支颜料,颜料从管状包装的细缝挤出来,就像彩色的丝线”复杂的作品要几个星期才能完成,但即使是一件小型的作品如《北方》(2013),那危都要花费大约60小时。对那危而言,地毯是一个重要的隐喻,喻示著文化和个人福祉。“地毯的概念,最初是用来遮盖某些东西的,或者铺在地上,让人走过,”那危说,“这是绝顶普通的东西,简简单单,但就让人感到快乐了。另一个概念是我自己,它反映我的心灵和身份。”

“作品吸引观众的装饰性特色只是表象。它有装饰性的概念,因为这些作品刻意模仿地毯的外貌。其实,这些作品很像我自己:因为不同压力而被挤压出来的色线和图案,就像我自己表面的性格是由我们社会结构挤压而成的。没错,人们意识到这些是画作,但跟实际的地毯没两样。可是,这对他们来说并不重要。可能,这只是令他们惊叹了那么一下,但观众的反应是很真实的。”

艺术和工艺令那危得到启发,创作出大量极受欢迎的作品,特别是他的“地毯”,但他也有另一种仿如衣服碎片的油画作品,例如油画《北方》,也是艺术家“挤压”技艺的好例子。那危没有很一板一眼地认为艺术和工艺必然对立。跟他对话时,你往往可以感觉到他将两者的关系视为具有符号性质。他说:“艺术比较感性,而工艺就较为理智,着重方法。”

“当你堕入爱河时,原因并不重要,对吧?能在艺术和工艺上保持平衡,这当然好,但两者绝不能主宰另一方。如果两者能让人完全懂得欣赏作品,就再好不过了。艺术和工艺的分别,就像母亲与恋人。母亲给你生存的力量,恋人则让你有勇气去追寻生命。”

那危 《竹石江山图No.5》 布面油画、绢本中国水墨 150x200cm 2016

那危 《竹石江山图No.5》 布面油画、绢本中国水墨 150x200cm 2016那危以艺术追寻生命,在这过程中,他用色彩斑瓓、图案华丽的地毯编织有力的叙述,诉说着日常文化的舒适、平静和愉悦。制作这些作品时的灵巧和精准,深深刻在人的想像之中,因为这反映了那危在过程中的爱:爱之深切,令他在创作艺术时要求自己如此精准。这些作品均受时间限定,但他近期的山水作品则集中于永恒性和实验性,反映大自然不断转变的事实。这些作品跟中国山水画和西方艺术的形式元素有着复杂的关系,由他竹子的动感形态到抽象化,以及偶然地,一种令人惊

讶的超现实触感 (也许是一种低调的政治评论),可见于《观听图》(2016)和《红潮图》,后者可说是那危最令人印象深刻的作品之一。

那危 《红潮图》布面油画、绢本中国水墨(四屏) 116x364cm 2016

那危 《红潮图》布面油画、绢本中国水墨(四屏) 116x364cm 2016在这些动感的画面中,他捕捉大自然种种崩坏冲突,邀请我们注视他对周遭世界的观点。那些丝网印刷而成的线条,营造格子般的网面,鼓励观者上前细看,在画面的物件中寻找艺术家最喜欢的元素。不过,在那危的想法里,没有任何东西是非黑即白的,亦没有任何东西需要他全神贯注。他说,他只是“运用不同的视觉资源作为一种方法,并没有特别沉迷某种具体元素。”

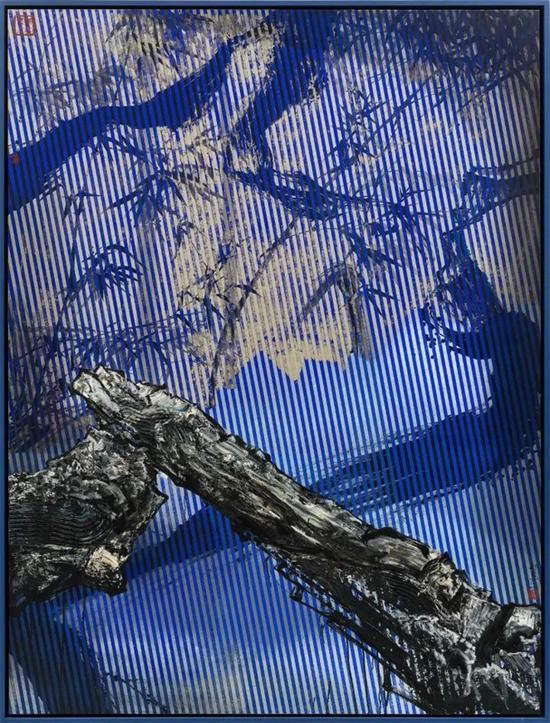

那危 《竹石江山图No.2》布面油画、绢本中国水墨 200x150cm 2015

那危 《竹石江山图No.2》布面油画、绢本中国水墨 200x150cm 2015 那危 《观听图》 布面油画、绢本中国水墨 116x91cm 2016

那危 《观听图》 布面油画、绢本中国水墨 116x91cm 2016那危的不少近作,例如风格优雅的系列《竹石江山图》(2015– 2016),都跟他较早期的山水画作有所联系。但他表示,很多类似的作品“并不是真的山水画。我们倾向把这种风格说成文人画,用以明志,在画中抒发情感。”

那危的艺术成就,部份源自其用色之高超:浪涛由柔和的蓝色、黄色化为鲜明的深红色,深灰色的耳朵,锈棕色和黑色的竹子。艺术家决定用哪种颜色,决定怎样用,都有其历史原因。“我在近作中决定用哪种颜色,用哪种画法,方式跟中国传统文人画有点相似,”那危说,“有些颜色在主观上代表着某种特定想法。我的颜料是工业产品,有些很鲜亮活泼,但(在画上) 看起来是冷冷的。”

不过,在我看来,当人看到《竹石江山图》时,画中自有一种极其人性的触感。人会感觉到艺术家创作时,带着青春活力去追寻其艺术。这些作品背后有着一股古朴之意,包含了大自然中不屈不挠的物理元素,例如竹子、磐石,和水的能量。最为有力的例子莫过于《红潮图》和《荷潮图》(2016)〔见封面〕,世界的自然元素征服人类,一刹那冲走一切。那危认为这个对永恒的描述十分有力刺激,不过他并没有刻意将这个特质植入其作品。据他所说,这是“自然发生的。我绘画时并没有刻意追求什么东西。动笔前,我会有个概念,知道自己想表达什么,哪些图像应该出现在画中,哪些则不会。”

《观听图》的前景有一撮超现实的耳朵丛,好像在倾听大自然的声音,“我近期作品中的超现实特质只是作品的一面,”那危说,“我的作品结合了很多视觉语言,我把所有元素都混乱地结合在一起,再重新排序,表达自己和其他人对中国社会的感受。”

那危最好的作品中,有不少都用丝网印刷印上条纹,切割画面,这种手法不但令画作带着奇幻的网格图案,让人要透过网格去观察那危的自然观,也让人用另一个角度去看山水和时间的流逝。这些线条组成脆弱的栅栏,我们只是自然转化的恒常观察者,永远在外面看着这个世界:永远缺席,永远不曾与大自然作亲身接触,这种必需的接触是大自然的呼唤,让人更为人性化。

“我早期的山水画作,”那危说,“会说禅,会说作为一个人,如何克服欲望,如何对舒解有所渴望,以及善恶的概念。而我近年的作品则倾向展示我对社会的种种感观,并由经历和历史的角度质疑历史残片的准确度。”

尽管,那危使用丝网印刷,在画作上加添了强烈的条纹元素,例如“竹石江山图系列”就可算是最为印象深刻的有力作品。不过,其实竹子才是他近作的“条纹”,幼细或是粗壮,甚至是夸张的,都是一种必要的自然力量。书法对作品的影响十分明显:这种元素把玩时空的概念,古代艺术的历史继续影响后世的艺术家。在那危复杂的作品中,这是一个受欢迎的加添品,因为书法可以融和不同的作品,带领每件作品走向一个在物理和感情都引人入胜的领域。竹子线条的动感得益自他对绘画传统的认识,但亦跟铁克诺流行音乐(Techno Pop Music,又译高科技舞曲) 有关,正如他自己所说“为我们这个年代的机器发声”,亦为他的作品加添节奏。

“在我的这些画作里,我使用线条主义和简约主义的语言,去指挥视觉上的节拍和速度。”那危说。“它的来历可以追溯至我早期的“独生系列”的病人袍服,这对一个持续进程有着特定含义。在图像中出现的不同元素、层次和对话错综复杂,构成一个多维视觉感知。要在一件作品里,用日常语言捕捉所有东西,这是很困难的;而无法被捕捉的那一部份,就会发展出真实的感受。我就是喜欢这样,而这样也就是多样化的力量,就是我所说的“合和”绘画。”

那危的画作虽经仔细经营,但竹子和石头的主题却经常出现。那危说,他“并没有刻意计划自己的主题物件,但这可能跟日常经历有关。”这暗示他的“中国”抽象主义很可能代表着一些跟他的自由思想有关的东西。无论是西方或中国的抽象主义,都是他的艺术作品中最为杰出的特点之一。那危对抽象的感觉“来自中国绘画和书法的“写意”概念。我从没有尝试或实验过西方的抽象主义,只是从书本理论上得到某个程度上的理解。不过,如果将来我吸收更多,说不定有朝一日它会融入我的作品中。”

细看他的抽象作品,你会看到一种低调特质,既有意外之喜,又如梦如幻。这种与现实的不期而遇,有着一种坚定的深层力量。第一次观看他的作品时,我曾怀疑这是否刻意精心安排,或是在绘画过程中无意拾得。“我是打算创造一种中西合璧的视觉体验,用两种不同的语言去制造一种印象。”那危说,“中西两者既是南辕北辙,又能融为一体,这些结合和互动建立了一种和谐的关系。我把它称为“合和”绘画。回到图像本身和现实,这组成了那个时刻的一种新的视觉语言。以我的早期作品为例,我会在动笔前先做点小幅草稿或图画。现在,有些作品依然是事前经过精心计算的,但有些则是在画布前沉思,自然而得的。我的工作,就是捕捉出现在我脑海里的影像,然后排列在画面上。”

无论人怎样看那危的作品,认为他在创作怎样的艺术,属于哪类艺术家,受到什么启发和影响,那危都傲然独立。透过这些年来的经验,他对自己洞若观火,了然在心,不会把自己的成就归功于其他人的艺术作品。“我并没有特别受艺术史上某种风格所吸引。要是我有,我就不会感到自己有自己的价值和方向了,”那危说。“当然,所有风格都是有意义的。一个人可能透过使用某些颜色、笔触或艺术形式,而发现时间、空间和文化历史的意义。这些事物就像密码,记录了人类历史的不同时代。我们现正生活在一个急促的世界,资讯的交流既快速又便利。我们可以在眨眼之间,看到数百年前的影像,知道几千里外的数据。透过重新排序和铺叠,创造某个时代的符号和力量,我觉得这样很吸引。图像的数据化瓦解了种种图像创作和处理的简单方法。这是现在这个年代的压力。”

无论我们的世界科技怎样发展,交流如何迅速,那危跟他的不少同辈艺术家都回避科技,继续使用实际的画笔、铅笔、墨水和油彩,这令人记起艺术是跟人性有关的。数码艺术暂时依然是机器的产物,常常没有性格可言,但在将来,机器和艺术家一定能够找到一颗融和的内心,成为一种全新的机器。在那个世界里,那危将会肩负无数新意义。

那危 (左) 正在他在北京的工作室准备一块大型丝网

那危 (左) 正在他在北京的工作室准备一块大型丝网本文节选自房义安在2017年出版

亚洲艺术新闻 AsianArt News

第27卷第1期刊内发表的文章SeeingClearly

(中译:林嘉敏)

(图片由艺术家及香港艺术创库画廊提供)