标题:伊沛霞:剖析宋徽宗在具体情境中所做的选择

2018年08月28日 澎湃新闻

文:伯樵

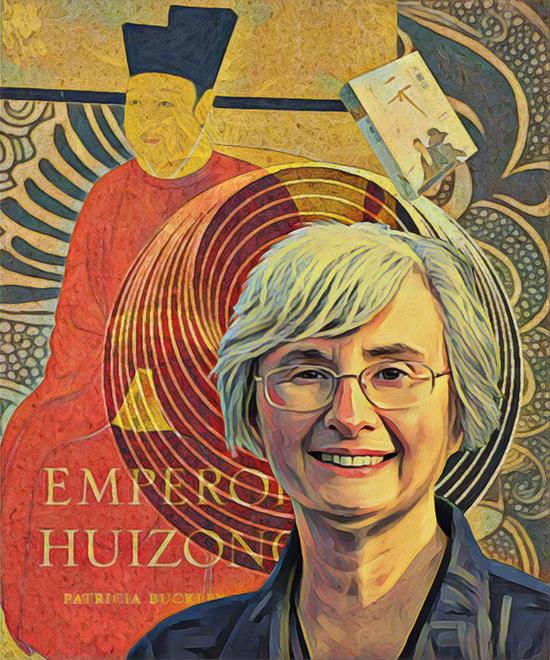

伊沛霞(澎湃新闻

蒋立冬绘)

伊沛霞(澎湃新闻

蒋立冬绘)

为宋徽宗作传,可能是一件吃力不讨好的事。徽宗朝存世的一手史料少,野史笔记质量不高,作为中国传统史家眼中玩物丧志的败家皇帝的代表,要抛开偏见以同情理解态度待之谈何容易。美国华盛顿大学历史学系教授伊沛霞(Patricia Ebrey)的《宋徽宗》(Emperor Huizong)尽最大努力进入徽宗的世界,剖析他在具体情境中所做的选择。徽宗不是完人,但也没有前人形容得那么不求上进,如果不是时运不济碰上乱世,他也许可以写写画画做个太太平平的好皇帝。在《宋徽宗》中文版出版之际,《上海书评》通过邮件采访了伊沛霞教授,请她谈谈如何为徽宗作传。

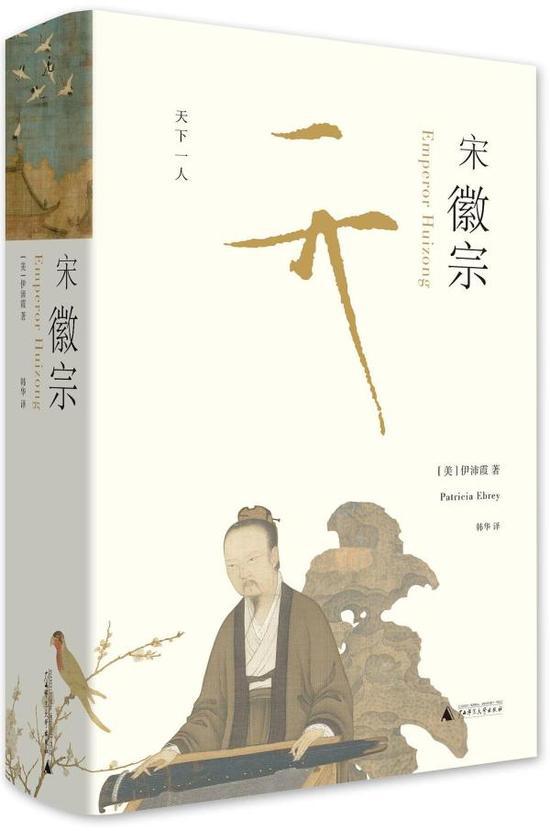

《宋徽宗》,[美]

伊沛霞著,广西师范大学出版社

《宋徽宗》,[美]

伊沛霞著,广西师范大学出版社

您的第一本书是关于中古时期的,其讨论对象是从魏晋到唐末的士族,是什么使得您的研究转向了宋代?

伊沛霞:1978年我的第一本书《早期中华帝国的贵族家庭:博陵崔氏个案研究》出版前后,我的学术兴趣开始逐渐转向宋代,主要原因是我想研究中国的家庭史。在西方,已经有了很多关于欧洲家庭史的学术著作;同时,中国历史上家庭的重要性也是毋庸置疑的。相比于唐代,宋代的史料数量更多,也更全面,因为印刷术的推广使得很多宋代典籍得以存世;尤其墓志铭这样的史料,有助于后人重建有关宋代家庭的历史;此外,在宋代笔记(尤其是《夷坚志》)中,也有大量关于普通人的记录,其中包括很多关于宋代仆役和女性的记载。不过时至今日,随着大量的唐代墓志被发掘整理出版,唐宋史料在数量上的差距越来越小了。

《早期中华帝国的贵族家庭:博陵崔氏个案研究》

《早期中华帝国的贵族家庭:博陵崔氏个案研究》

您为什么会对宋徽宗感兴趣,并且要为之作传,而且一共写/编了三本关于他的著作?

伊沛霞:1960年代末我还在读本科时,人生第一次阅读的有关中国的文字,是韦利(Arthur Waley)写的白居易和袁枚生平,那是当时我们最容易找到、也最具启发性的有关中国的书了。自1970年代中期开始,史景迁出版了一系列中国人物传记,同样帮助了一代英语读者去了解那个他们不熟悉的东方世界。所以在很长时间内,我始终有写一本中国历史人物传记的想法——关于传主的著作和相关资料最好尽可能地详尽,而传主本人也要足够有趣。本来我的第一个潜在对象是刘克庄,他有体量可观的文集传世,他的亲属也有很多关于他的记述。但之所以最终选择一位皇帝作为传主,主要原因是我对于文化的视觉层面(visual side)产生了越来越浓厚的兴趣。之前的历史学家都过于依赖文字材料来研究历史,过分关注文化的言辞表述(verbal side),但是想想我们所身处的时代,看看那些广告的图像照片就知道,文化绝不仅仅只是文字。于是,作为画家、书法家、收藏家以及宫廷艺术家赞助人的宋徽宗,进入我的研究视野。我研究了他生平的不同向度,也被他人生的戏剧性所深深吸引,似乎很值得为他写一本传记。

宋代自神宗开始,神宗、哲宗(除早年高太后摄政时期)、徽宗一连三位皇帝,都选择了支持变革的新党,而不是以韩琦、司马光、苏轼等人为首的旧党,您认为其根本原因何在?

伊沛霞:我觉得神宗本人是新法的忠实信仰者。他有自己的政治抱负,并且认为王安石有能力来帮助他实现这些目标。至于哲宗和徽宗,我觉得要考虑到,作为子女的他们对父亲的孝顺可能影响了他们的政策选择。哲宗、徽宗都不喜欢保守派将神宗朝改革(熙丰变法)描述成一场失败。哲宗似乎非常憎恨祖母对他的控制,他想自己掌权。而徽宗原本想要组建一个既有保守派又有改革派的内阁,并借此来进行统治,但是他并没有办法让双方彼此以礼相待。朝廷中两派的并存导致了持久的敌对,双方都指责对方图谋不轨。最后徽宗只能被迫站队。

宋代政治的一大特点,就是党争。那么为何宋代的党争会如此严重?

伊沛霞:这是一个很大的问题,很多学者都有过分析。我觉得这或许与宋代政府的结构,以及宋代士大夫精英对自身在政府中所起作用的自我定位相关。考中进士的人都知道考试有多难,所以他们深信自己是最优秀的一群人,有足够的资质来统治国家,而从某种层面上说,政府也是由他们在主导运行的。皇帝当然也有其作用,但更多是听取臣属汇报和主持典礼仪式;分析具体问题和决定采取何种行动是士大夫的工作。

士大夫将政治决策基本看成是一种道德选择,有对有错,官员在反对他们看来是错误的政策时,也必须打着道德责任的旗号。随着这种修辞的不断升级,双方做出妥协的可能性也基本消失了。在这种情况下,任何士大夫都不可能得到所有人的信任,从而上升到绝对的朝臣领袖地位,哪怕在面对女真人入侵这种真正的危机时,朝野上下也无法做到同仇敌忾。

还有一个因素,就是皇帝本人,哪怕是认真勤勉的皇帝,也会觉得最好有一个首辅大臣来统领朝纲,这样就不需要事事协商、与所有人取得一致。但是那些被排除出核心领导层的士大夫会认为,不应该有一个官员拥有如此大的权力。这就使得皇帝本人处于“双输”的困境:如果有一个政治强人包办了所有政务,会被批评说无法容纳异见;而如果领导层有反对派的话,朝政又会趋向于一事无成,因为两派在所有事务上都会针锋相对。

关于宋代积贫积弱的看法是中国民间的主流印象,很多人认为这是宋代兵权被牢牢掌控在最高统治者手中后造成的“强干弱枝”。而您在《宋徽宗》一书中也提到,宋朝军队很难打胜仗的一大主要原因是,宋代的军事方针和策略都是由内廷做出,前敌将领无法做到“将在外君命有所不受”的灵活机动。您认为北宋灭亡(以及很多对外军事行动的失败),在战术层面上,是要归罪于这种僵化的军事指挥体制吗?

伊沛霞:僵化的军事体制只是导致最终战败的部分原因。在长达一个多世纪的和平之后,宋朝的军队并未做好战争的准备。这里也有一些制度方面的原因。如果朝廷最高层的文官有一定军事经验的话,那么将军事机构的运转置于文官体制掌控之下或许还可以成立,但是现实是往往高层文官并不了解军事。此外,首都与前线战场之间的距离也意味着,朝廷发出的军令往往与战场上的实际情况并不吻合。

中国传统史家的看法,经常会把北宋的灭亡,归罪于宋徽宗的昏聩和蔡京等奸臣的当道,似乎“昏君奸臣”是中国王朝兴衰的必然原因。在您看来,北宋王朝的灭亡,是一次在各种偶然性促成之下的结果,还是一种历史的必然?

伊沛霞:在我看来,北宋的覆灭并不是必然的。如果辽能够镇压女真人的叛乱,宋辽之间的和平局面可以继续维持。如果没有方腊叛乱,北宋或许可以更快地向燕京拨派军队。如果童贯1115年去世,或许就没有什么徽宗信任的军界人士,足以鼓动他联金抗辽。我不否认来自北方的骑兵确实具有巨大的军事优势,哪怕没有女真人的出现,宋辽之间的和平状态能持续到1200年,蒙古人一样能够先灭辽再灭宋。所以宋王朝注定会被北方的游牧民族所征服,但是这一时间节点充满偶然性,不一定会在徽宗朝灭亡。当然所有这些都只是一种历史的假定。

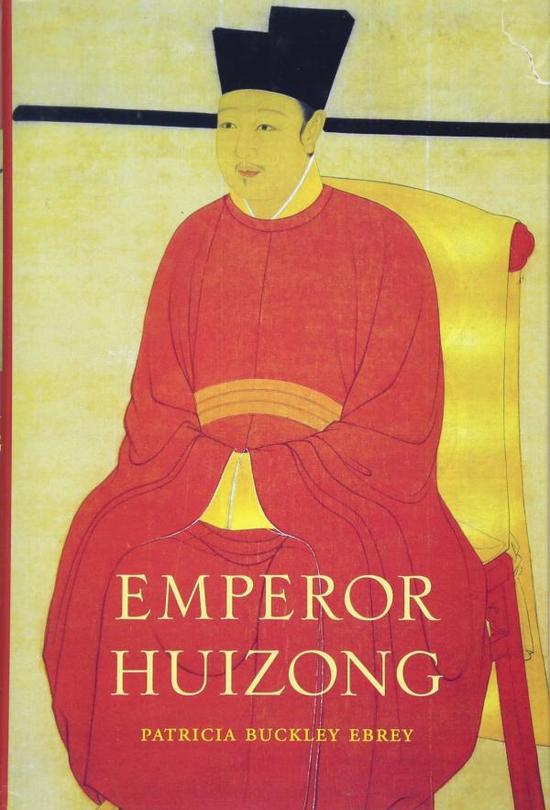

《宋徽宗》英文版

《宋徽宗》英文版

您在《宋徽宗》一书中,对宋徽宗本人的性格做了深入的人物心理描写,您认为宋徽宗在面对辽金冲突时踌躇不前、反复无常是战略上的失误,还是处在当时历史情境下可以理解的观望态度?

伊沛霞:我觉得两者都有。徽宗想在压上所有的筹码之前先静观其变,这种观望的态度是可以理解的,不过,最后的结果证明这是一种战略上的失误。

很多人认为《宋徽宗》一书是想给“轻佻不可以君天下”、只懂艺术不理朝政、穷奢极欲、迷信道教的宋徽宗翻案。您认同“翻案”这个提法么?还是只是想对宋徽宗多一点“理解之同情”?

伊沛霞:我写作本书的初衷并非是为了给徽宗翻案。但我确实觉得他的一生极具故事性——充满了不可预测的命运转折,而他对艺术的兴趣让故事变得更加有趣。我越是站在他的视角看问题,就越觉得对于他的历史评价过于严苛了。他花了很多力气试图扮演好分配给他的皇帝角色,对于那些他无力控制的事情,他确实也没必要去过多地为之负责。当然,他有他的缺点,但是历史上多数重要人物也一样。

宋代之后,中国修史者往往会鲜明地站在道德立场上记录历史(如欧阳修《新唐书》《新五代史》),您认为这种“道德史观”是否影响了我们对于宋徽宗、蔡京等人的评价?如果北宋没有受到外来的冲击,历史学家对于徽宗、蔡京等人的评价是否会改变?

伊沛霞:在我看来,对于徽宗、蔡京和童贯等人的流行观点,都受到了在历史中发现道德教训的习惯的影响。因为有些事儿出了岔子——比如女真人南侵——那么当时的掌权者一定犯了非常严重的错误。然后历史学家会决定谁将为错误而负责,以及他们到底做错了哪些事情。早在道学兴盛之前,这种褒贬的史观就存在了,朱熹这样的道学家又对之进行了深化。

您在《宋徽宗》一书中反复提及,为了避免后世文献带有太多的感情色彩,您更注重使用徽宗朝本朝的文献;甚至在附录中,您还专门对史料的选裁进行了说明。您是如何处理正史材料和笔记轶闻的?

伊沛霞:我并没有将官方记载和非官方记载对立起来。问题的关键不在于史料是不是官方的,而是史料是什么时候被记录的,之后又经过了怎样的编修。《宋会要》中收录了许多当时人的记录和言论,有些是法令和编年记录的摘要。从这些史料的汇编中,看不出要从徽宗的生平推导出什么道德故事。不幸的是,与徽宗朝前后那些政治人物的著述不同,徽宗朝大多数重要人物的文集未能留存传世,只有少数文献流传到了今天。这些史料弥足珍贵。很多有用的笔记也在徽宗朝或是之后不久就出版刊布了。尤其是蔡條(即蔡京之子)的《铁围山丛谈》极具史料价值,因为他本人非常熟悉朝廷的情况,人生中很长一段时间都在内廷机要部门工作。笔记中记载的是作者所听到的几十年前的旧事,而非作者直接的观察。因此笔记中记录了大量的传言,我们必须也要考虑到这类史料的来源,以及它们被捏造的可能性。作为历史学家必须反复权衡这些历史证据,而相同一份史料,两位历史学家对其可靠与否的看法可能并不一致。

蔡绦:《铁围山丛谈》

蔡绦:《铁围山丛谈》

对我来说,真正的挑战是在全书的写作过程中,我都要尝试以徽宗的视角来看待一切问题,因为如果不这样做的话,我将无法理解他所做出的选择。在一些情况下,这种视角的代入会相对容易——他对艺术世界的积极参与,我就觉得非常好理解。但是如果以当代人视角去看的话,徽宗遇见林灵素(北宋晚期道教神霄派宗师)之后对道教所产生的热情,就要难理解得多。但至少我知道我要尽最大努力,站在徽宗的立场上去理解他为何会花如此大的精力来尊崇道教。