2025年的早春,乍暖还寒时节,来到杭州西子湖畔作客,得以有机会考察良渚文化遗址及其博物馆。

文章作者

良渚文化之于我,早在少年时代历史课本上就读到过,留下个模糊的印象,也曾心向往之。怎奈一直沉浮于蝼蚁生计,琐事缠身,走近她的时候,已是霜染白发的花甲之年。

对于良渚文化的了解,过去仅知道是新石器时代一处人类遗迹,与我国北方的半坡文化、马家窑文化等,大体上相差无几。

缓步踏进遗址公园,望着平缓而略有凹凸的土地和各色植被,试图脑补一下当年良渚先民们的生活场景。但我发现,此时脑海里一片茫然,甚至找不到一处让想像力得以发挥的支点。反思起来,是我对良渚文化的了解,实在太少太单调,缺乏一些基本的概念元素。比如,他们怎么居住,吃什么,怎么抵御野兽等等,几乎一无所知。

我曾考察过马家窑文化遗址。那里属北方黄土高原,黄土层深厚,山大沟深。进入开阔的山谷,靠山脚凿几处窑洞,便可以居住进去,既能遮风挡雨,又能抵御野兽,而且冬温夏凉。就这样,先民们的居住问题可以比较轻松地解决。

但在这良渚地区,自然环境却大不相同。这里地势平坦,降雨量大,遍地河流沼泽。如何居住的问题,一定是当地先民生存的最大障碍。

难道,他们已经学会搭建房子了吗?如果答案是肯定的,与我已往对原始部落的认知可就大不一样了。

我向同行的小白提出了这样的疑问。我俩带着找到一处复原的先民住所的愿望,在遗址公园里快步前行,不断地引颈张望。

遗址公园的占地,比我的想象大出何止十倍。我俩在牛毛细雨和寒风中行进,耳尖冻得发麻,腿脚已有些酸意,还没有到达公园的中心区域,也没有找到房屋之类的复原建筑物。只有发现地面上纵横交错的渠道,不知是不是先民引水方式的复制。

“咱们还是去博物馆看看吧,这里太大了,一时半会儿怕是转不完呢!”我这样建议,得到赞同后,两个人驱车赶往良渚文化博物馆。

博物馆位于十几公里之外的莫角山。从遗址公园到博物馆之间的区域,实际上也都属于遗址,良渚文化覆盖范围之大,远超想象。

进入博物馆,我很快就找到了良渚先民搭建房屋的模型。他们先用石块作好地基和四面矮墙,再把长长的树木竖起并交叉而立,然后用兽皮捆绑固定形成密实陡峭的屋架,最后用稻草覆盖以防雨水。如此搭建的房子,与我们今天的房子已没有太大的区别。

从这一刻开始,我对良渚先民有了一个全新的认知。我为自己之前的寡闻无知而感到羞愧,几乎是怀着崇拜的心态,慢慢去瞻仰每一件文物,阅读每一份资料,观摩感受每一处用现代手段复原的生活场景。

从博物馆的影像资料中,我才了解到,大约距今5300——4300年间,在长江下游,钱塘江以北,环太湖的一大片区域中,生活着数以万计的先民,大大小小的村落星罗棋布。同一时期的良渚竟然建起了城邦,隐约成为这片人类生存区域的中心,发挥着类似都城一样的作用。

如果把原始人类建造房子称为奇迹的话,建成功能比较完备的城市当属更大的奇迹,而形成区域政治经济中心,简直可以用“圣迹”二字形容。

与我比较熟悉的马家窑文化相较,良渚文化不但早了几百年,而且发达水平,又远在马家窑文化之上。她充分证明,在中国的大地上,5300年前便有人类文明的灿烂曙光。

良渚文化,由于地处江南水乡,地肥水足,以稻谷为饭,以鱼虾为菜,吃饭问题容易解决,所以营养普遍较好。这为发展基础农业、渔业提供了健壮的劳动力,也为人类自身的再生产——传宗接代,提供了良好基础。这是同时期先民数量增加的源泉。

不仅如此,稻饭鱼菜的高质量生活,也促进了整体生产力水平的提高,推动了社会分工,出现了一批具有特殊能力的匠工甚至技艺高超的工程师。这就是为什么能搭建起实用又漂亮房子的原因,也是建筑规模宏大、功能完备城池的根源。

令人叹为观止的是,良渚城几乎具备了后世城市的一切功能。坚固而高大的城墙,可以抵御野兽和外族入侵的威胁。总共八座城门,只有一座土门,其他全为水门。城门内外河道连通,把城市和周围村落连为一体,为内外先民提供了交通便利。城中下水和周围水利灌溉设施齐备,保证了居所安全和粮食生产。

工具方面,既有耕地用的石犁,钓鱼用的骨钩,又有工匠用的石锛、石凿、石刨等,还有对付野兽和战争中使用的石刀、石矛、石箭簇等。这些工具,不仅突出了实用性,而且有的还注意到了精美。

先民们伐倒大树,截掉两头,挖空中间,制成独木舟。独木舟是河道水路的主要交通工具,也是良渚文化的重要特色。

生活用品方面,形态各异、大小匹配的陶器、石器琳琅满目,可满足多人共同生活的需求。

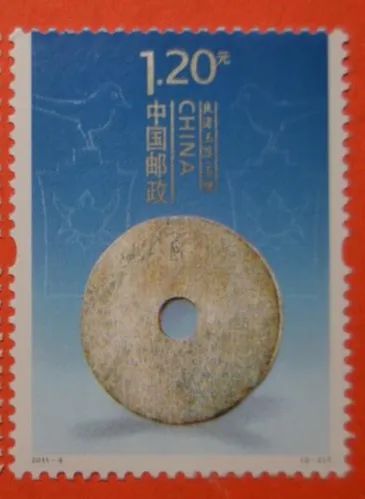

最为神奇的是,大量的玉器,也登上了这一时期的历史舞台。

文物柜里展示的,不仅有玉琮等沟通神灵的法器,还有玉钗、玉佩、玉环、玉吊坠等大量个人佩带的贵重饰品。那些玉质文物,静静躺在那里,至今散发着华贵的气息。

玉,象征权贵,是统治者和贵族阶层身份的标志;城市,象征集中,代表着一丝国家的意味。玉和城市的出现,预示这一时期的社会形态,正在发生着脱胎换骨的变化。

在我已往的认知中,玉器,是在人类发展的第二大阶段——奴隶社会才出现的,因为玉器是人类出现私有意识和阶级划分的标志,只有统治者和贵族阶层,才可以拥有非生产生活必需品的玉。

参观良渚文化博物馆的过程,部分改写了我的中国历史观。

我想,可能是受中原黄河正统文化的影响,南方良渚文化的意义和价值被严重低估了。若真如此,现在中国学生的历史课本应该改写,应该让良渚文化成为古代史中浓墨重彩的一笔!

感谢杭州市党委政府,下大功夫谋篇布局了良渚文化遗址保留和再现的场所,为后人留下一笔宝贵精神财富。

良渚文化不愧为中国历史文化瑰宝! 美哉良渚!伟哉良渚!