共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:

[1]

[浏览完整版]

标题:秋向金陵说马得(图)

1楼

邮耗子 发表于:2007/12/2 11:07:00

| |

我又能向谁通报呢?只能是那批著名的老画家了。马得年轻时得到叶浅予的启迪,同样受启迪的还有丁聪。

恰巧前不久,一位澳大利亚女华人准备邀请大陆漫画家联合搞一个画展,主题是画戏曲,准备从澳大利亚开始,进行世界巡展。主要画家有叶浅予、丁聪、马得、韩羽、李滨声等人。女华人在京期间,曾与画家做了沟通,说经费由她募集。与会人言,画展需要有一篇前言,执笔者既要懂戏曲,还要与漫画家熟悉。于是这一谈,大家公推“徐城北”。随后女华人跑到我家,还邀请我与丁聪夫妇一起吃饭,表示这不是“说说玩儿的”……不久前,她又从澳大利亚发来电子邮件,讲经费已从议会筹得。同时又向我提出新要求,说墨尔本大学对丁聪与马得的绘画特别感兴趣,需要比较性研究论文云云……我手头收藏的戏曲画很多,马得先生的我只有1990年与1993年的两本,这也说明我有十多年没向马先生请教了。而写比较性论文需要掌握画家的全部资料,我很需要马得的传记……

我心中一直盘旋着一个问题:不知马先生1957年是否也有过曲折经历。在我的视野中,当年画界遭受打击者太多了,但一个有趣的现象是,一些其他圈子的人物在戴帽后呆不住了,也七弯八拐进入戏曲圈“暂栖身”,最著名的就是作家吴祖光与汪曾祺……戏曲这个行业实在是很特殊,它皮儿很厚,平时不言不语,真到了风紧时,又很能容纳落难的人。同时画戏曲人物画的人,也相对从容,深入戏曲比深入工农兵要宽松,戏曲这玩意儿本身优美,让人一头钻进去就不想出来。

我开始翻阅马得自传,其中有“差一点戴上帽子”一节,他这样写道:“我没戴帽子的原因有三:一是有"问题"的画是上边让画的,二是本单位右派超标,三是我没得罪上边。”所以20年后遇到老朋友,大家都奇怪他马得为什么没事。

我又翻阅了他在香港出版的新画集。真是比1990并1993他送我的两本提高了一大步!写序者着重把他与关良先生做了对比。我呢,则要把他与丁聪先生对比。等过几天抽出专门的时间,再做这项新工作吧。

写到这儿,我不由得生出许多感慨。因为这一半年,我几次被公推出来,去为艺术前辈的作品集写序言或者写悼文。北京画院出版《陈半丁画集》,竟找我来写序!陈老夫子如果还活着,今年应该是130岁了。而后生如我,仅仅与他最小的儿子是中学同学,又是一个胡同中的邻居。他儿子向他学画时,我则在一边旁观,曾听到老夫子教诲儿孙的一些私房话……难道,这就具有给老先生写序的资格吗?我向编者请辞,说“别让我挨骂了”。但对方仍坚持。最后达成妥协,我答应写几则细节附录,这大约符合今天“口述历史”的规格。平心而言,写着这样的文字,想到老先生纷纷凋谢,内心实在是很悲哀的。

话还说回到马得先生身上,趁他刚走,更趁他晚年出版的画集还比较多,我们就应趁早做好关于他的研究。我在这里表一个态,我会尽力去做好那篇比较性的论文的。

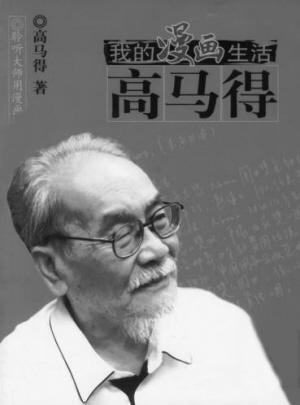

题图为马得晚年照片

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:

[1]