标题:重和通宝铸行转瞬即逝 年号闹剧折射政局乱象

http://www.shouxi.com 2025-09-15 09:13 首席收藏网

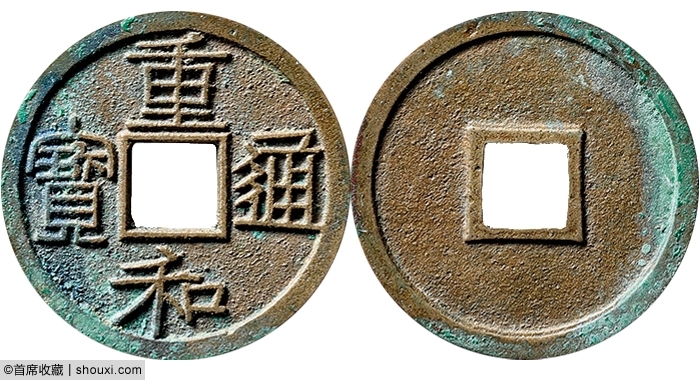

首席收藏讯 在北宋徽宗赵佶铸造的一众年号钱中,重和通宝以"昙花一现"的特质独树一帜。这枚存续仅三个月的钱币存世量极少,不仅以精湛的铸造工艺、对称和谐的钱文布局展现了徽宗朝铸币的高水准,背后更隐藏着一段因年号避讳引发的政治插曲,成为折射北宋晚期统治乱象的独特标本。本篇就与大家分享与重和通宝相关的历史信息及精彩拍品:

重和通宝的短促命运,始于一场仓促的年号变更。宋徽宗在位24年间,先后启用7个年号,其中"重和"是使用时间最短的一个——从1118年11月到1119年2月,仅存续三个月。这场年号闹剧的开端,本是徽宗对"政和"年间乱象的逃避:彼时蔡京、童贯等奸臣把持朝政,"花石纲"搜刮耗尽民力,河北、山东等多地爆发起义,"政和"之名早已名不副实。1118年冬至,恰逢干支为己酉的"吉时",徽宗采纳宰相王黼建议,改元"重和",取"和上加和"之意,妄图以新年号掩盖统治危机。

然而,"重和"的寿命比徽宗的期许更短暂。1119年2月,大臣范致虚上奏,称"重和"是辽国曾用年号。辽国原年号为"重熙"(1032-1055年),因辽天祚帝耶律延禧即位("禧"与"熙"音近),为避皇讳将"重熙"改称"重和"。徽宗在"避邻邦之嫌"的恐慌下,仓促决定改元"宣和",这场因乌龙引发的年号更迭,让"重和"成为北宋历史上最短命的年号之一,也注定了重和通宝"铸期短、存世稀"的命运。

尽管铸期短暂,重和通宝却以极高的铸造水准,成为徽宗朝铸币工艺的代表。从形制上看,目前所见的重和通宝均为小平钱,直径约25-26毫米,厚1.2毫米左右,重约3.1-5.9克,铜质精良,钱体"厚肉深郭",边缘规整,每一处细节都透着工匠的精心打磨。

钱文是重和通宝的另一大亮点。它采用篆、隶两种书体成对发行(即"对钱"),两种书体虽风格不同,却共同传递出"方正稳健"的气质:隶书版平直中见圆润,"贝"部开足,笔画舒展流畅,透着俊逸潇洒;篆书版圆润中显平直,线条匀净对称,兼具古朴与雅致。与徽宗标志性的"瘦金体"(如大观通宝、崇宁通宝)相比,重和通宝的钱文少了几分锋芒毕露,多了几分浑厚拙朴,笔力雄豪磅礴。无论是隶书的舒展、篆书的规整,都与钱币的对称布局完美融合,形成"字与廓浑然一体"的视觉效果,堪称钱文艺术的典范。

重和通宝的珍稀,不仅源于铸期短,更因历经战乱的损耗。"重和"年间正值北宋末年,内有农民起义席卷南北,外有金国崛起虎视眈眈,短短数十年后,"靖康之变"爆发,北宋灭亡,大量钱币在战乱中流失、损毁。加之重和通宝本就铸量有限,流传至今的真品已难能可贵。

近年来,市场上偶见小型重和通宝,这类钱币尺寸偏小、钱体轻薄、文字软弱、铜质较差,与北宋官方铸币的精良风格相去甚远,且与安南(今越南)仿铸的北宋年号钱特征相似,被认为可能是安南私铸或民间仿品,虽也少见,但收藏价值不及官方铸币。真正的官方重和通宝,因存世量极少,经济价值与历史价值并重,一枚品相上乘的篆书重和通宝,在拍卖市场上往往能引发追捧。

从历史研究角度看,重和通宝更是不可多得的实物资料。它不仅印证了"重和"年号的短暂存在,也反映了徽宗朝晚期"因祥瑞改元""因误判改元"的政治乱象,同时其工艺也为研究北宋铸币技术、书法艺术提供了鲜活样本。一枚小小的钱币,串联起年号更迭、政治误判、工艺水准三重历史信息,这正是重和通宝超越钱币本身外的价值所在。

综上所述,重和通宝是北宋晚期历史的"微缩切片",它诞生于徽宗逃避统治危机的年号闹剧,因一场避讳乌龙仓促停铸;它存世稀少,历经战乱却得以留存,既是北宋钱币的"名誉品",也是解读北宋晚期政治乱象、工艺水准的实物证据。

从"重和"年号的"重而不和",重和通宝的矛盾与精致,恰如北宋末年的时代特质,表面上维持着艺术与工艺的辉煌,内里却早已因腐朽而摇摇欲坠。这种可称转瞬即逝的钱币,不仅以"珍稀",更以背后的历史故事打动着世人。

声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。

(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)